朱熹王阳明等儒家大师如何理解并批判道家的理念

在中国哲学史上,道家学派与儒家学派是两大对立面,它们的思想体系和价值观念有着本质的区别。道家的代表人物如老子和庄子,他们提倡的是一种顺应自然、无为而治的生活态度,而儒家则强调礼仪、仁义、智慧和诚信,这两种思想在历史上经常发生冲突。

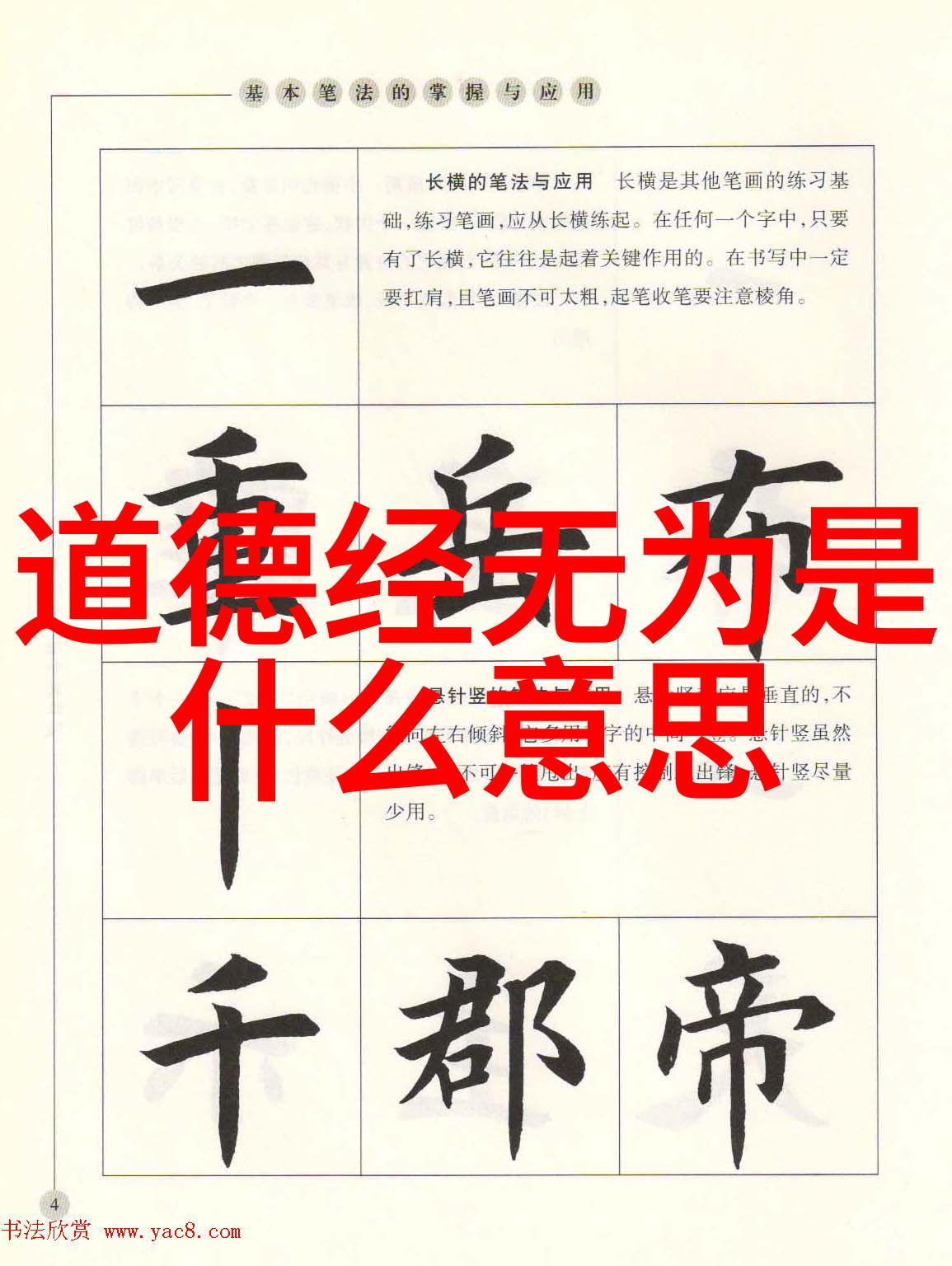

一、老子的“无为”原则及其对儒家的影响

老子的《道德经》中提出“无为而治”,这意味着不去干预自然,不去征服他人,而是顺应天地之法,以柔克刚。这与儒家的主张相反,后者强调积极行动以实现社会秩序。因此,许多早期的儒家学者,如孔子,他都是通过教育来培养人们遵守社会规范和伦理标准,从而建立起一个有序的社会。

然而,当时也有像孟子这样的先贤,他们开始尝试融合二者的思想。在孟子的看法中,“仁”即是“恻隐之心”,它能够让人感受到他人的痛苦,并产生怜悯之情。而这种情感也可以作为一种内在动力,使得个体愿意为了公正和善良做出牺牲。这一点在一定程度上接近了老子的“无为”,因为孟子认为真正的人应该用自己的行为来影响世界,而不是通过权力的控制。

二、朱熹与王阳明对道家的批判

到了宋代,一些重要的儒家哲学家,如朱熹和王阳明,对于传统的一些问题进行了深刻思考。在他们看来,古代一些政治上的腐败,以及人们内心中的混乱,都源于缺乏正确的心性修养。他们提出了自己的修身养性的方法,但同时也针对那些不同于自己主张的其他思潮进行批评。

对于朱熹来说,他认为孔夫子所教导的人类本性是完美无瑕,只是在具体情况下可能会受外界因素(如环境或教育)的影响而改变。他因此主张要回归到这个本性,即通过学习经典来了解宇宙间一切事物之间相互联系的地方,因此他的哲学被称作“理宗”。这里面就包含了一种很强烈的排斥异己的情绪,因为按照他的理论,只有符合自己所说的理想状态的人才是真正的人类本位,是值得尊敬的事物;其余都不能够达到这一点,所以必须要被抛弃或者改造。

至于王阳明,他更侧重于个人修身。他认为人的内心需要得到净化,然后才能看到现实世界中的真实规律。他提出的心性独照说,就是指一个人只要能够透彻地认识到自己的本质,那么他就会能洞察万象。但这种见解同样暗示了对于其他不同的知识体系(包括但不限於道家)持否定态度,因为它们没有达到这种最高层次的心灵觉醒境界。

三、中世纪后的交汇与融合

随着时间推移,由于历史发展导致文化交流增加,在不同时代中存在多种形式的问题解决策略出现,比如从政治经济角度出发,或从心理精神方面探讨问题。此时很多智者开始尝试将这些不同的视角结合起来,以此寻求更全面,更高效的手段解决人类遇到的难题。例如,《易经》就是这样一个作品,它既包含了阴阳五行以及八卦等元素,也涉及到了宇宙万象变化过程中的微观宏观关系,同时还具备了一定的神秘色彩,这使得它成为了各个朝代各种学校争论焦点之一,不仅仅局限在单一领域,还涉及到日常生活乃至整个宇宙运行规律的一切问题,为此文创作提供了广泛的话题空间。

总结:尽管历来的辩论显示出两大门派间存在较大的差异,但实际操作过程中,特别是在现代科学技术快速发展的大背景下,我们发现任何事情都是复杂且多维度的问题,没有哪一种单一或绝对化的声音足以支撑所有困境。而我们应当追求的是一种平衡,即将最适用的工具应用到最佳场景里,无论这是一套理论还是某种实践手段。如果我们把每一步都当做是一个新的开端,将旧有的知识尽量融入新鲜血液,就像鲁迅先生曾言:“我现在觉得最好的事情,就是不断地努力向前走。”这是我们今天尤其需要的一个启示,让我们的头脑保持开放,让我们的灵魂保持活跃,让我们的步伐永远向前迈进!