關於西濂亭記的文學意義與歷史價值討論

《西濂亭記》是明代思想家王陽明的一篇著作,主要內容描述了他在浙江紹興的西濂亭居住生活情景,以及其心性自省、修身养性的實踐。這篇文章不僅展現了王陽明的心學思想,更是對當時社會風俗、文化背景和教育理念的深刻反映。

【文學意義】

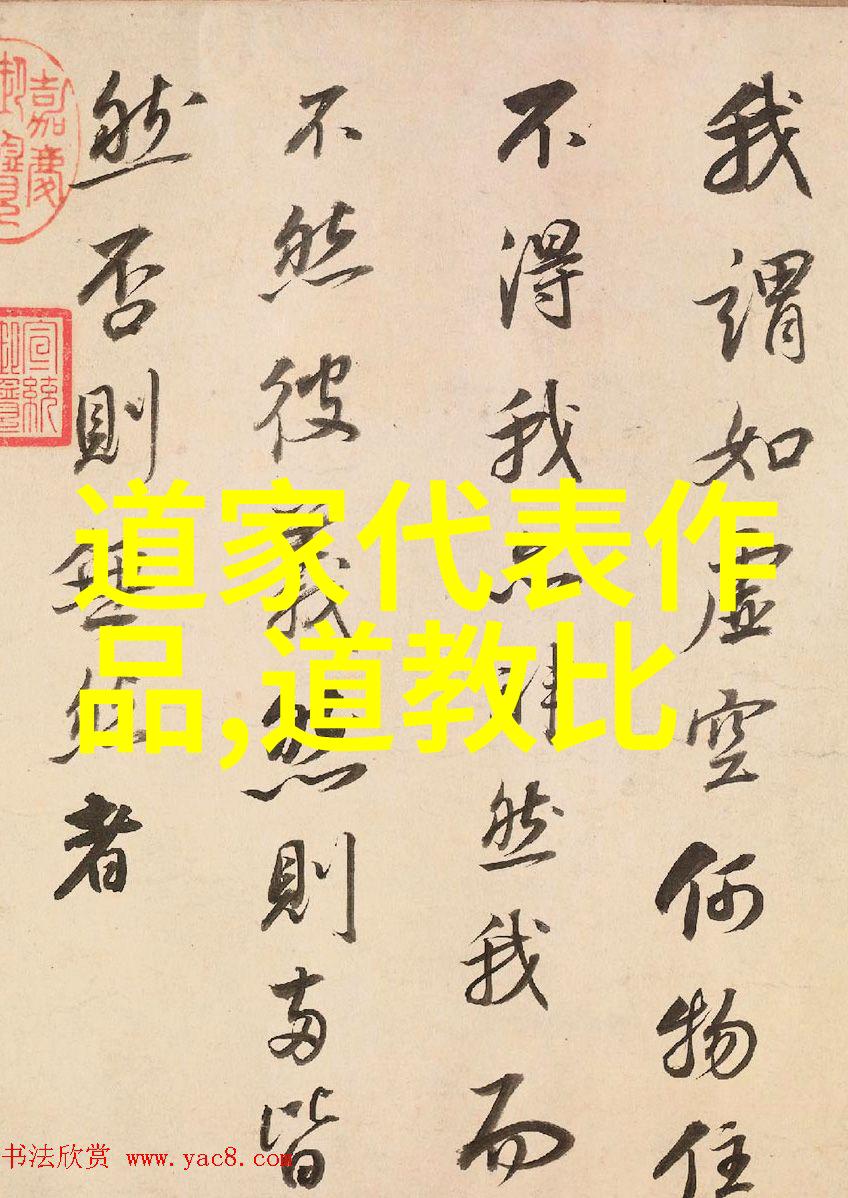

首先,《西濂亭記》具有很高的文學價值。王陽明以優雅的文字描繪了自己在自然之間尋找平靜與思考空間的情境,這種寫作手法讓人感受到作者對自然界的尊崇和對內心世界的探索。在文章中,不乏詩歌般流暢的手法,如“天地不仁,以万物为刍狗”等名句,這些都充分體現了王陽明超凡脱俗的人生態度和哲思深度。

其次,《西濂亭記》是一部典型的心性散文,它通過日常生活中的小事來表達大智慧。王陽明透過自己的經歷,告訴讀者如何通過修身養性來達到德行提升。他主張“知行合一”,即知識與行為要相互融合,即使是在日常琐碎的事务中,也能夠發掘出生命的真諦。

再者,《西濂亭記》也是一部教育理論之作。從文章中可以看出,王陽明強調個人的道德修養,並且認為這應該從小事做起。他提倡“格物致知”,指的是通過觀察萬象來悟到宇宙間一切事物都是有它們固有的本質,所以必須以此為基礎進行自己的道德修養。

【歷史價值】

除了文學意義外,《西濂亭記》還具有重要的歷史價值。首先,它是研究中國古代心性哲学發展的一个重要文献。在中国哲学史上,儒家、道家、佛教三大传统并存,但到了宋元时期,儒家的理学(如朱熹)与新兴的心学(如杨铨、陆九渊等)之间出现了一定的对立。这段历史背景下,王阳明通过他的《传习录》,推广了一种新的内省式个体精神实践,这对于后来的中国文化发展产生了深远影响。

其次,《西濂亭记》的写作时间正处于建国初期社会动荡不安的时候,当时南京被迫迁往杭州,因此这篇文章也折射出了当时政治经济形势以及士人阶层面临的问题。在这样的背景下,他提出“天地不仁,以万物为刍狗”的观点,可以看成是对那时代极端残酷现实的一种抒发个人悲凉情绪,同时也是一种隐喻性的批判社会现状的情感表达。

最后,《西濂亭记》的写作风格直接影响了后世文学作品,其中尤以清朝文学中的散文为代表,如阮元等人的作品,都受到了《传习录》的启发。而现代文学亦有所借鉴,如鲁迅先生在其小说集《呐喊》(1918年出版)的序言中,就提及过向来读过李白诗句:“黄河之水天上来,让我愁云满目。”这种用词技巧与《傳習錄》中的语言风格颇有相似之处,从而显示出两者的关联性与跨越时间空间意义上的连结作用力。

總結而言,《 西 濶 井 記 》 不僅 是 王 陽 明 生活經驗 的 史 料 性 文 献 , 也 是 中 國 心 學 思 想 的 精髓 之 一 , 典型 的 儒 家 散 文 以 及 教 育 理 論 的 源 庫 。 它 在 文 學 上 展示 了 王 陽 明 独特 的 寫 作 飾 式 和 深邃 的 哲思,其在歷史上則提供了一個見證當時社會風貌並反映個人命運變化的小窗口。此外,在後續幾百年的時間里,它仍然扮演著激發民眾思考自身存在問題和追求精神自由解放的大師級角色,使得 《 西 濶 井 記 》 成 為 中國文化寶貴遺產之一。