沈鹏澄怀观道 翰墨仁心

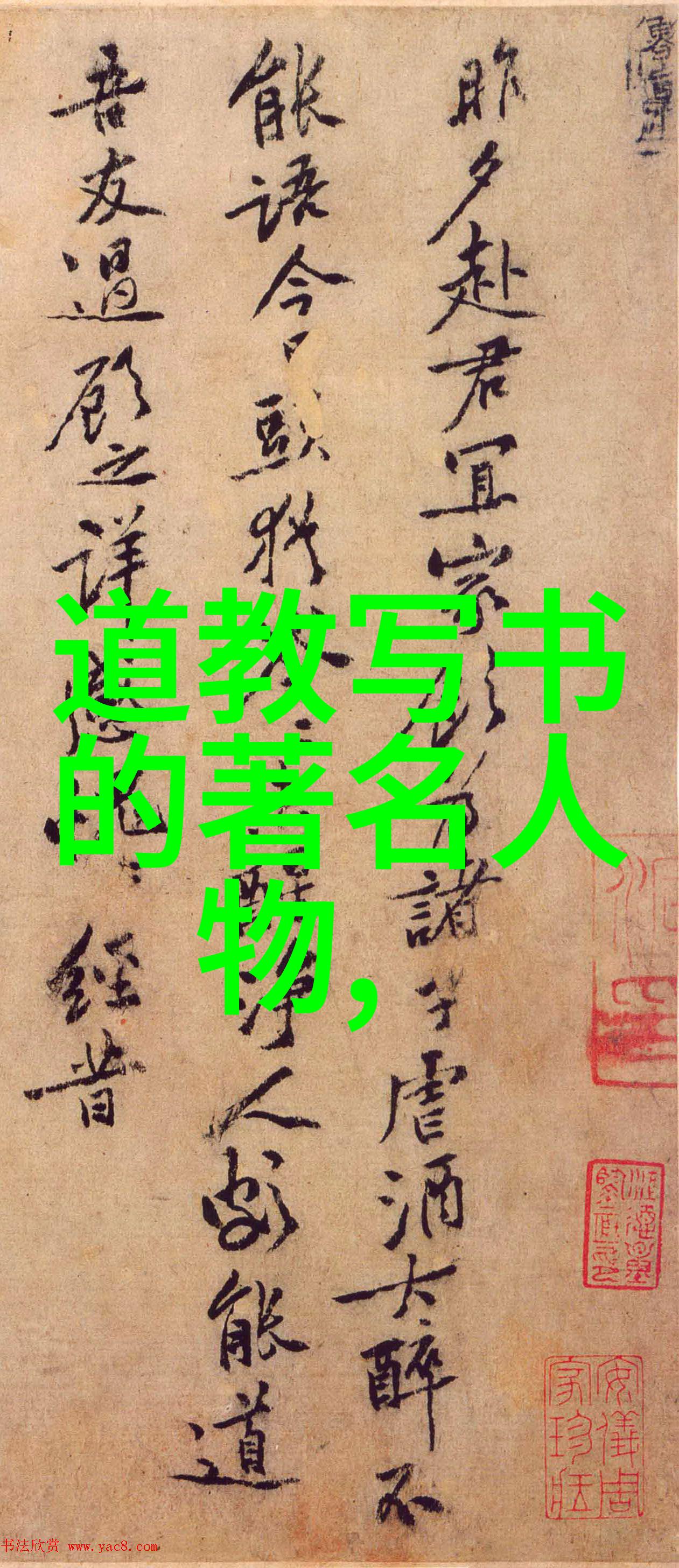

2015年11月,北京初冬,小雪翩翩。“三馀笺韵——沈鹏自书诗词展暨新书首发式”上,镁光灯频频闪烁,年逾八旬的沈鹏先生款款走上舞台,白发红唇,一袭黑底布面外套,暖红色围巾。光影变幻的书画艺苑,所谓“名家”,多如短促的流星,划过夜空仅仅留下瞬间光亮。然而,眼前的这位长者却能穿越时空,历久而弥新。“这是一本没有上市就售卖一空的书。”《三馀笺韵——沈鹏自书诗词辑》的责任编辑祁旺说。其实,沈鹏自己就是一部值得众人仔细阅读的厚书。他自幼学习书法、绘画,中学时期师从举人章松厂、曹竹君等研习诗文、国画、书法,大学毕业后又从事美术编辑工作,业余从事书法研究。沈鹏是书法家、美术评论家、编辑出版家,更是学者、诗人。赵朴初先生曾赞其书法“大作不让明贤,至所欣佩”,而启功先生也曾回忆,“仆获交沈鹏先生逾三十载,观其美术评论之作,每有独到之处”,“所作行草,无一旧时窠臼,艺贵创新,先生得之。”作家陈丹燕曾在《上海的金枝玉叶》里有过这样的语句:“好像听见胡桃夹子正在夹碎坚果的破裂声,清脆的碎裂声,听进去就能感到他的病苦,然后,你才能闻到里面淡果仁的芳香。”一个胡桃,若没有用力敲开时的惨烈,哪里会有四溢的芬芳?一位老者,若没有火与冰的淬炼,怎么能够彰显如此丰沃、如此敦厚的大地本色? 墨 色许多现代人,都以沈鹏的字为境,做着古代人的梦。在水边溪畔,在山涧田埂,在一位长衫男子的案上、脚下、怀中、心头……一字一页,墨色在纸上晕染。渐渐,一枚刻着“介居中人”的闲章仿佛钤在了都市人的喧嚣焦虑之上,而顺着这四个字,唐宋元明清的月色被纷纷捞起。北京五环外,一幢欧式的联排别墅,沈鹏坐在书案前。片刻,一幅行云流水的草书作品现于面前,而他,刚刚还和我风趣谈天,此前的幽默也瞬间凝作认真的静气。人对事物的兴趣,最初常常始于朦胧的直觉。少年时代,沈鹏就喜欢“创造”二字,觉得好奇,且有点神秘,而其中的奥妙,随着年龄的增长日渐加深。沈鹏写毛笔字有点早,从五岁开始,“其实那年代的学子都一样,进入学堂就写毛笔字。同学怪我不爱把毛边纸叠成整齐的格子,描红往往出界。”还有,当时的他居然认为曹素功、胡开文的墨是最劣的,因为磨起来非常费力,像块石头。“后来,我才醒悟,原来自己那时用的墨是伪品。”至于市场上的许多字帖,或伪或劣,印刷粗糙,沈鹏不喜欢,但他不想说,也不敢说。初中上课时,沈鹏曾私下反复琢磨岳飞草书“还我河山”四字,艰难地弄清了笔序脉络;他也临习过“改造制作”的颜真卿、柳公权字帖,着实下过一些功夫,“有几个星期之久,用铅笔仔细临出,那份意外的惊喜,非言语所能形容。”青年时期的沈鹏做编辑、写评论,书法却练得不多。但是无论多忙,他都没有放弃毛笔,坚持用毛笔写稿、写信。“年轻时,我写自己所想,然后再吸收喜欢的古人一路的书法,选择与自己心性相通的法书来学习。”沈鹏常说,继承与创新是一对矛盾,双方统一于书法的本体。传统对于当代书法,是取之不竭的源泉,也是沉重的压力。继承必须是积极的继承,唯有积极的继承才是真正的创造。“对传统的继承应该是多方面的,现在我们继承的仅仅是传统的一部分。”传统是在不断发展中形成的,今人往往对传统的丰富性和发展性缺少了解。比如说正统,沈鹏以为,这个概念不必强加于书法艺术,他看重的是本体、多元。每个时代都学“二王”书法,但每个时代的书风却都不一样。“对于历史,我们的继承很不足,而创造出新又遇到了问题。”沈鹏指出,今天的书法已然“专业化”,“专业化”可能促进了对书法的专门研究,但这是在丢失了普遍“社会化”情况下的“专业化”,实际上书法的根基削弱了。对于当代书法,沈鹏忧虑重重:“某些青年人对笔法、结构掌握较快,追求外在形式感与点面的视觉刺激,但却面临着原有文化的缺失,减弱了耐看性与文化底蕴。”沈鹏认为,由于书写中的“刻意”“蓄意”多于“无意”“随意”,现今的一些优秀之作,虽可称作机智和灵巧,却达不到古人那样的指挥与风范。是的,书法如果远离文化,远离人文精神,便失落了自身,失去了本质。“专业化”促进技巧提高,但书法不仅仅是技巧,还有远比技巧更重要的素质。唐代张彦远强调“先文而后墨”,明代董其昌讲“读万卷书,行万里路”,书法家的“文”,有其独立于书法之外的一面,却也直接关系到书法作品的气息。书法家的人文素养,既是知识积累,也是精神境界。“书法往‘专业化’发展,也可能形成新面貌,辟另一蹊径。还要看今后实践,总体来说,书法应该是多元的。”沈鹏说。 艺道沈鹏曾经用16个字概括过书法工作者的全面修养:弘扬原创、尊重个性、书内书外、艺道并进——“‘尊重个性’,是人文思想的要旨,尊重自己个性的同时,也尊重别人的个性。创造性建立在个性基础之上,但并非所有的‘个性’都合乎人文的‘共性’。因此,后面的八个字必不可少,否则难成大器。‘天生我材必有用’,善学者还要善于找到自身的‘才’的特点,扬其所长。对短处要‘避’,还要注意克服。”“沈先生对书法有着与众不同的理解,那就是对书法的布局,每个字的结构有敏锐的感觉与独特的理解。比如对黑白灰的认识和对线条组成的大小空白,都有其独到的创意。”沈鹏的助理张静说。多年前,沈鹏曾致信友人:“春节以后,特别忙。开会与出差交替着,中间夹杂着数不清的社会活动。还要写字。常常是这样,我年龄比别,体重最轻,吃得最少,又不会喝酒助兴,可是我比别人付出的劳动要多。我要为‘应酬’‘答谢’写许多字。那是我的心血,我时常心疼。”沈鹏说,“应酬”这词是中性,有各种形态。古代有许多应酬之作,送往迎来,彼此赠答,但真正的好书法绝非敷衍了事。到了现今躁动的环境里,“应酬”的素质和格调降低,无非热热闹闹,逢场作戏,皆大欢喜而已。而现在,沈鹏自在多了,留点时间读书、写作,但是他也感慨精力日衰,“欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮”。“比我年轻的朋友有许多优越条件,只要能塌下心来学习,不急功近利,今天或者将来一定会超过我们,大批人才肯定会出现。”沈鹏感叹,至于那种超越时代的人物,在历史上也是寥若晨星,不必为暂时没有出现自叹弗如,或者一味感叹环境埋没人才。如今,沈鹏几乎不出席任何“应酬”活动,每天坚持诗、书创作,时间都在两三个小时以上。就在几年前,他还用两个多月的时间陆续临写了《阳泉使者舍熏炉铭》,“那次临写是想再次领会西汉隶书的风格。”沈鹏边说边指着一面墙比画着。 诗韵法国诗人马拉美认为:“诗永远应当是一个谜。”每个人都有属于自己的审美谜底。谈到诗歌的“意无穷尽”,沈鹏举了一例:他曾居闹市小巷,每天将要午睡时,总有一辆汽车鸣笛而过,扰人不倦;另外,他还常与家人谈论小狗乘坐电梯的一些可笑可气之事。“于是,再遇到那辆鸣笛的汽车,一首七律联句突然冒出:‘汽车深巷鸣金笛,宠物高楼搭电梯。’待七律写成,再看这两句,对于那‘宠物’,读者可能会以为有所暗喻。”沈鹏说,这完全是从生活中拈来的“物景”,触景而生情。但读者产生种种猜测却是合理的。意象的鉴赏由具象到抽象,就是从对作品中的具体形象的揣摩、思考到向社会伦理或哲学观念的靠拢。好友胡抗美一直记得沈鹏那篇《“意”无穷尽》的发言稿,文稿中主要论及诗词和书法的意境及相互关系,重点谈诗词之“意”。意境,是诗人对表现对象的艺术再现,是艺术化了的心灵之语,发自肺腑,得自心源。沈鹏说——“意既然可以有许多的层次,在我身上,大约存在不少‘刻意’的成分,所谓‘执着’,是长处,但距离‘无意于佳乃佳’的境界还远。为了掌握艺术的基本功夫,艺术家不能没有‘刻意’,由‘刻意’到‘无意’,要克服技巧上的困难,还要提高艺术表现能力和思想境界,历代诗家推崇《诗经》、《古诗十九首》、陶诗,因为它们真挚、醇厚,是生活中的自然流露。”想要达到“无意于佳乃佳”的境界,沈鹏设置了几个先决条件,如“生活中的自然流露”、具有娴熟的创作技巧、较高的艺术表现力和崇高的思想境界。虽然沈鹏从幼时就开始读诗,但许多内容他当时都不懂,即便有些句子明白如话,理解也只停留在表面上。后来,他跟随老先生们学习古文和诗词,初步懂得了诗的平仄,以后全靠自己在实践中摸索。现在回想,沈鹏最感兴趣的倒是节奏和韵律,朗朗上口,易记易读,吟诵起来,有一种与内心相协、与天地同在的感觉。“北方人对平水韵很难掌握,写格律诗就要看音韵书。”沈鹏至今常常带着这方面的书籍,遇到一些问题,就从里面找答案。慢慢地,沈鹏发现,有时看韵会对写诗有新的启发。学诗要掌握格律,就像学书法要掌握“法”一样。初学旧体诗要利用工具书掌握韵律,可以避免一些失误,又可以检索到相关的词语。“写诗关键是要有真情实感,用真诚的心观照世界万物。诗如同书法一样,重要的是真性情。”40岁后,沈鹏转攻旧体诗词,出版了《三馀吟草》《三馀续吟》《三馀再吟》《三馀诗词选》等个人诗词集。“三馀”出自三国时董遇教人利用时间读书的典故:“冬者,岁之馀;夜者,日之馀;阴雨者,晴之馀”。沈鹏则有诗曰:“柱下倘能随老子,拼将岁岁赚三馀。”人民美术出版社成立50周年庆典时,沈鹏写过一副对联——读书每责贪床晏阅世未嫌闻道迟“沈先生的诗词内容丰富,景致变化或社会问题都在他的视野之内。文字精练,含义深刻。不仅能给我们带来诗情画意的享受,也能给我们带来许多启迪。”评论界这样评价。而在《自题小像》诗里,沈鹏这样描述过自己的状态——“为人作嫁,有时瞎忙。但问耕耘,忘看夕阳。”所谓瞎忙,指的是应酬、饭局之类的社会活动以及纷至沓来的求字者。至于耕耘,一是指在作为主业的编辑出版“责任田”上的耕耘;二是指在书法、诗词和艺术评论“自留地”上的耕耘。在这两块田地里,这位“忘看夕阳”的耕耘者也因自己的殷勤收获了丰硕的回报。 介居新中国成立之初,沈鹏和妹妹先后分配到北京工作。沈鹏常常去北医看望在此工作的妹妹,也正是在那间六人的女生宿舍里,他与天津医科大学毕业的殷秀珍相识。几年后,殷秀珍嫁给了沈鹏。那个时候,沈鹏习读练字非常刻苦,只盼能有一间属于自己的“书斋”,享受一下“红袖添香伴君书”的福分。可是,他们那间藏于胡同深处的小平房只有区区9平方米。一张不到半平方米的书桌,白天是家人的餐桌、孩子的课桌,只有熬到深夜妻女熟睡时,才能属于一位书法工作者。沈鹏要细心地将桌上的大件搬到床脚下,把小件堆到桌子的另一端,长久下来,他养成了写横幅的习惯。后来,有知己提醒沈鹏,作为书法家不能只擅长一种格局。于是,他就试着跪到床上利用桌子的竖面写竖幅。“”时,为了查抄一份“黑材料”,沈鹏的“多功能室”和“多功能桌”被翻了个底儿朝天,妻子悄然落泪。有难勿扰家人,无难自书天下。望着家人黯然神伤,沈鹏当时最大的愿望就是拥有一间属于自己的书房。后来,沈鹏声名鹊起,而一间“专用”的书房也成为现实。躺在小床上,望着窗外皎洁月光,“介居”二字浮现在沈鹏的脑海之中。 “介”,人介于天地之间,也可为止息之地。沈鹏说:“这总比只有立锥之地时好多了。‘介福’,洪福也,无边无沿的福气也不错。‘介’也能通‘芥’,极言其小。”昔日的“介居”,至今仍保留着,夫人殷秀珍在那里住的时间多一些,而来拜访沈鹏的人也还是要先到“介居”来的,由她接待。“介居”靠窗的一面种着花草,对面墙边是一张单人床,东西两面齐墙摆满了书柜,美学、文学、历史、书法、碑帖、印谱等书籍,从柜顶堆至棚顶。中间有一张写字台,已跟随这对夫妇多年,漆皮斑驳。就是在这间斗室之中,沈鹏用心做笔、以血为墨,书写着气象万千的世界。用他的话说,“介居”的“单位面积产量”颇高。到沈鹏家采访,窗外虽然还是夕阳无限,可小小“介居”却已是到了掌灯时分。几人落座后,沈夫人只能立在书房的门口了。按情理讲,一位书法家本该宾朋众多,请至家中小坐,既省时又省力,但是,那些年沈鹏却有些难于启齿。一次,几位日本朋友还没走,韩国朋友就来了,他们从楼梯上就开始排队,侧身挤出来一个人才能再进去一个人。一位日本友人对沈夫人打趣道:“我们不是来做客的,好像在排队参观博物馆。”如今,沈鹏早已有了新的书房,但仍名为“介居”。先生好静,时常住在新居闭门写作。 乡情久雨初晴色色新,山光峦表逐层分。路回忽听风雷吼,百丈飞流大写人。这是先生的一首精彩诗作。然而,“人”,字虽好写,做好却难。不久前,沈鹏整理出多年收藏的六千余册图书,还有他的自书作品和名人书画,分别捐给了故乡、母校等地。“这比留在自己身边要好。”沈鹏的话朴实无华,毫无炫耀之意,只是旁人很难想象他为此付出的心血。彼时,坐在我面前的这位老人,思绪萦绕,他仿佛又驻足于60多年前离别的江阴南菁中学。“南菁中学120年校庆时,我回去看了看。建校120年的中学,在全国也不多见。”1948年秋,17岁的沈鹏从南菁中学毕业,赴南昌读大学。母校的那座灰砖二层校舍,成为其记忆中一幅永久的画面——“我们并不认识,一个男生把一本牛皮纸包着的毛边纸装订的小册子悄悄地塞进我的口袋。我的心怦怦直跳,赶紧走到学校旁没有人的小山坡上,打开一看,是的《新主义论》。就这样,我陆续读了《在延安文艺座谈会上的讲话》、艾青的诗、赵树理的小说等一些进步书籍。这些书为我展开了一片新天地。”早在高中,沈鹏便和同学顾明远等创办了进步刊物《曙光》,还出了单行本,封面曾用过李桦的木刻《怒吼吧,中国》。他们发起成立的进步社团“曙光文艺社”,在南菁中学校史中有着记录,也得到了肯定。1949年,沈鹏只身来到北京,以同等学力(大学)考入新华社训练班。此前,他就已涉猎马列著作,这在入学考试的关键时候发挥了重要作用。训练班期间,沈鹏得以聆听范长江、赵超构、吴冷西、萨空了、陈翰伯等前辈的教诲,获益匪浅。毕业后,20岁的他被借调去参与人民美术出版社的筹建。“让沈鹏留在我们身边吧!”当年,人民美术出版社首任社长萨空了的这句话影响了这个年轻半辈子的走向。在人美社,沈鹏入了党,担任团委、新闻出版总署团委委员……秘书工作、社会工作、更多的是编辑工作,沈鹏就像一个陀螺,再也没有停下来。直至从人美社副总编辑的岗位上退下来时,经沈鹏审读、编辑出版的各种美术类图书达800多部。但是,档案上留下了他的笔迹,版权页上却没有他的名字。20世纪50年代初,沈鹏负责人美社总编室的工作,文件要他起草,稿件要他审读。他坚持用毛笔一丝不苟地书写。“我之所以用毛笔写,是想使工作做得更认真、更完美。”不久,他就读到了郭沫若的一次谈话,说练毛笔字可以培养细致与耐心,进而以此种精神待人。“”前,沈鹏经常要写材料、开会、办,许多时间就这样流失了。而有些细心的老同志发现,上,许多人都在打盹,沈鹏却不停地用手指在腿上画字。20世纪80年代后期,人民美术出版社联合其他几家出版社,共同出版了60卷本大型画册——《中国美术全集》,其中,沈鹏担纲了起草计划等重要工作。如今,当人们翻阅沈鹏主编的《宋元书法卷》时,仍对他当年工作的与严谨满怀敬意。时隔39年,沈鹏重新踏上了故土。面对家乡的日新月异,他感慨不已,写下了古风长诗《返里吟》——…………乡音虽稔熟,全非旧城漕。蓬蒿废墟地,层楼接云涛。企业星棋布,汽笛长鸣号。又闻弦歌发,泮滨传。…………“回报众乡亲,此身何惮劳!”沈鹏把祖产“四进三院”的房屋捐献给江阴市政府,所得资金在江阴书画院设立了“沈鹏书画奖励基金”,每年奖励该院有成就的专兼职画师;他还先后担任江阴书画院名誉院长、江阴天华艺术学校沈鹏书法学校名誉校长。在人民美术出版社、南菁中学、国家书画艺术院等五处机构,沈鹏出资设立了700万元以上的基金会,赞助学术、出版工作。还有些捐款,他做了,却没说。他将自己收藏的古代文物、名人字画、书籍以及专门书写的超过八尺宣纸的《心经》、东坡词以及《古人咏江阴》诗词56首,一并赠予母校,陈列于校园内的“沈鹏艺术馆”中。 狂拙都说字如其人。沈鹏外表文弱,倘若见过他,定难与“狂草”和“金文大篆”联系起来。然而,只要能懂得他的“狂”与“拙”,就一定能领略到这位书法大家深埋于心的感情世界。直到今天,沈鹏案头必备的仍是各种字典与辞典。他常常会为一个字的几种写法而翻书三卷,也常常会为准备一小时的课而翻上几小时的书,“决不可误人子弟”。沈夫人自称是先生的“书童”。但是,这个“角色”演起来不容易,条件苛刻:第一要有最快的速度,第二要各个学科都涉猎。“他问英语的一个单词你要马上查找,他查平找仄你要马上找出诗词原句。”其实,这位与沈鹏相濡以沫几十年的同龄“书童”,也已进入耄耋之年,但她也还在不停地学。蒋兆和曾因创作《流民图》名震中外,而在“”期间,他也为此画倾向性的争议而受累。沈鹏找来了蒋兆和《流民图》的印刷品,反复观摩,又找来当时能搜集到的所有文字资料,反复阅读。“这件巨作令人震撼,它能把我带回到历史深处。”那段岁月,沈鹏不相信这种不公正的批判,要求编辑室着手编辑《蒋兆和画集》,自己则动手撰写评述《流民图》的长篇序言。当时,蒋兆和的“问题”还没有最后定论,出版《蒋兆和画集》,在沈鹏看来,是一件既冒险,又值得欣慰的事。后来,沈鹏曾经去看望过蒋兆和。整整两个下午,蒋兆和躺在床上同他谈了自己的身世和创作经历。而最让沈鹏难忘的,是那次长谈的结语。蒋兆和说:“之后,我没有画出好画。” 听到这里,沈鹏的眼泪夺眶而出:“以蒋先生的高天赋、大手笔,这话太令人难过。这是为什么?是他不努力?是社会对他不公?是大气候使然?还是……这问题并不简单。”沈鹏平时在谈话、讲演中常常提到“钱学森之问”。经历过漫漫一生的种种苦难后,沈鹏静静地说:“不管生活给我什么,我都要接住它。”是啊,不用思考生命的意义,沈鹏在别人眼中,一直在“做啊做啊做个不停”。或许,正是这么一种简单的智慧,令他以一种灼热而源自生命内在的本能战胜着重重磨难,最终抵达优雅从容的大自在、大无畏。而这种精神,也令今天的我们自惭形秽。