是谁在推动历史进程无为还是有 为

在中国哲学中,无为和有为是两个相对立的概念,它们分别代表了两种不同的生活态度、管理方式以及人生观。无为通常与道家哲学相关,强调顺应自然、不做过多的干预;而有为则更多地体现于儒家思想中,主张积极行动、不断追求目标。在探讨这两者时,我们可以从历史的角度出发,看看它们如何影响社会发展。

首先,让我们来了解一下无为这个概念。无为并不是完全没有行动,而是一种选择合适时间和场合进行必要介入,以达到最小化干预最大化效果的状态。这一点,与道家的“道”理相呼应。《老子》中说:“知足不辱,为之能事。”这里,“知足”的意思是知道自己的能力和局限,不去超越自己;“不辱”的含义是避免因为过度追求而陷入困境;“为之能事”的意义则是在能够完成的事情上下功夫,这正体现了无為精神中的谦逊与效率。

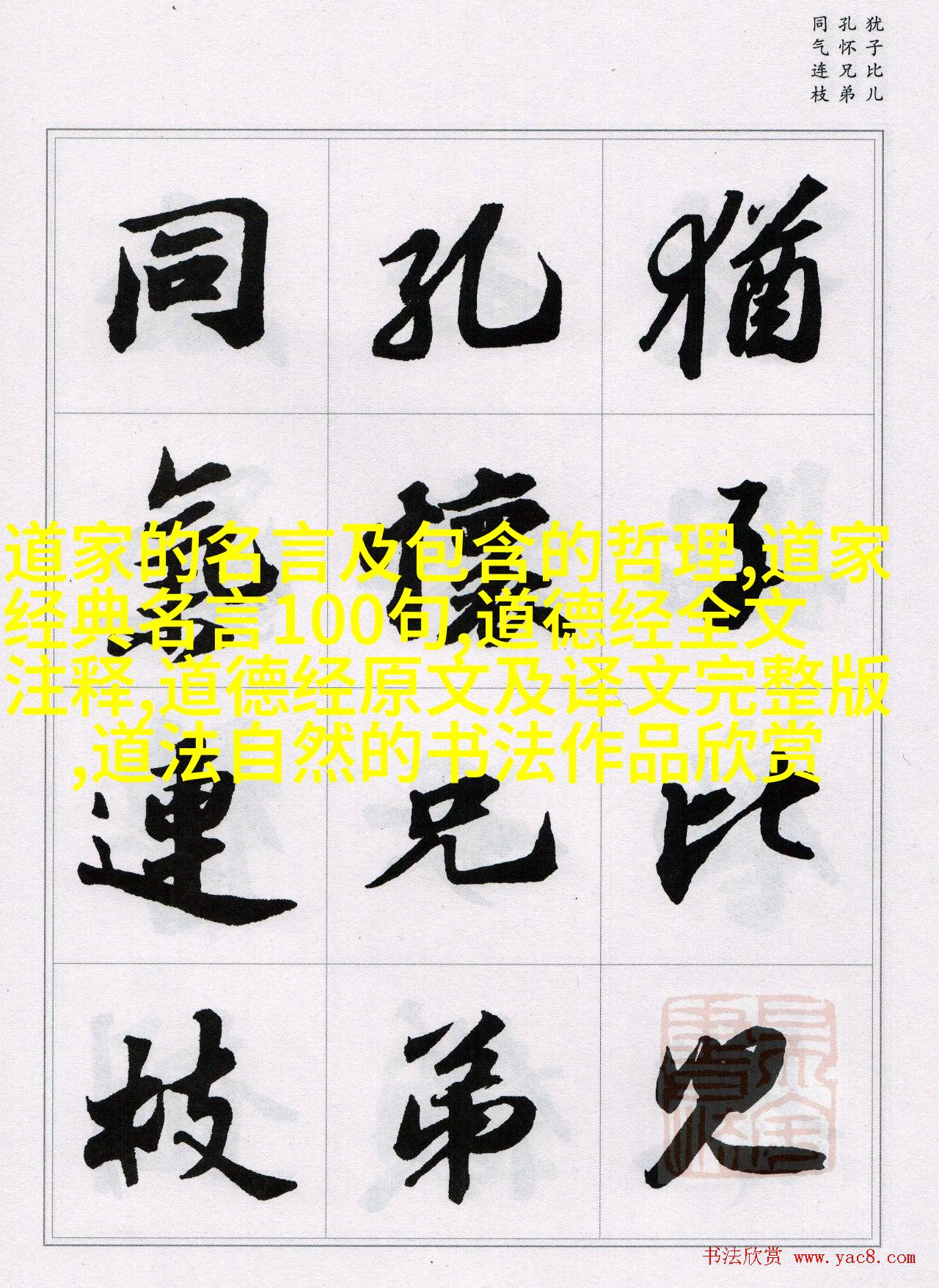

然而,有為则不同,它鼓励人们积极参与社会活动,不断地通过努力工作来实现个人目标或国家利益。这一思想深刻影响了中国古代政治实践,如孔子的仁政也侧重于教育民众,使他们变得贤明自律,从而形成良好的社会秩序。但这种方式往往需要付出巨大的精力和资源。

尽管如此,无為并不意味着完全缺乏主动性或创造力。它更倾向于寻找一种既符合自然规律又能够有效解决问题的手段。而对于个人的成长来说,无為提供了一种平衡心灵与物质需求的方法,可以减少压力,提高幸福感。

那么,在现代社会里,我们应该如何运用这些哲学思考呢?首先,我们可以尝试将其应用到我们的日常生活中,比如在面对复杂的人际关系时,不要急于采取行动,而是静下来观察,然后再决定是否需要介入。如果是一个大型项目或者决策问题,那么就应该更加谨慎,不轻易作出决定,要考虑所有可能的后果及因素。

此外,在工作领域内,有的时候我们会遇到一些难题或者冲突,这时候,如果坚持以有為作为唯一解决方案可能会导致更多的问题产生。而运用无為思维,可以帮助我们找到更加稳妥、长远且有效率的解决办法,从而避免由于急躁造成的一系列负面后果。

总结来说,无為和有為各自都有一定的价值,但当它们被正确结合使用时,就能够带给我们全新的视角,也许还能让我们的世界变得更美好。此外,对待这两者的理解也不仅仅局限于过去,更应当融入到现代生活中去,以期达成一个真正可持续的人类文明。