道家思想的源流探究道德经与庄子

在中国哲学史上,道家是一支独树一帜的思想流派,其代表人物如老子和庄周等,以其对宇宙本质、人生态度以及治国理政之见解而著称。其中,《道德经》和《庄子》的作品尤为重要,它们不仅是研究道家的基本文献,也是理解古代中国文化的一面镜子。

《道德经》,又称《老子的书》,被认为是儒家四部圣典之一,成书年代久远,但一般认为是在公元前5世纪左右。这部著作由老子所编纂,是中国哲学中最早系统阐述“道”的概念的文本。老子的“道”并非神明或主宰,而是一种普遍存在于自然界中的法则或原理,这个法则超越了人类社会的界限,是宇宙万物运动变化的根本原因。

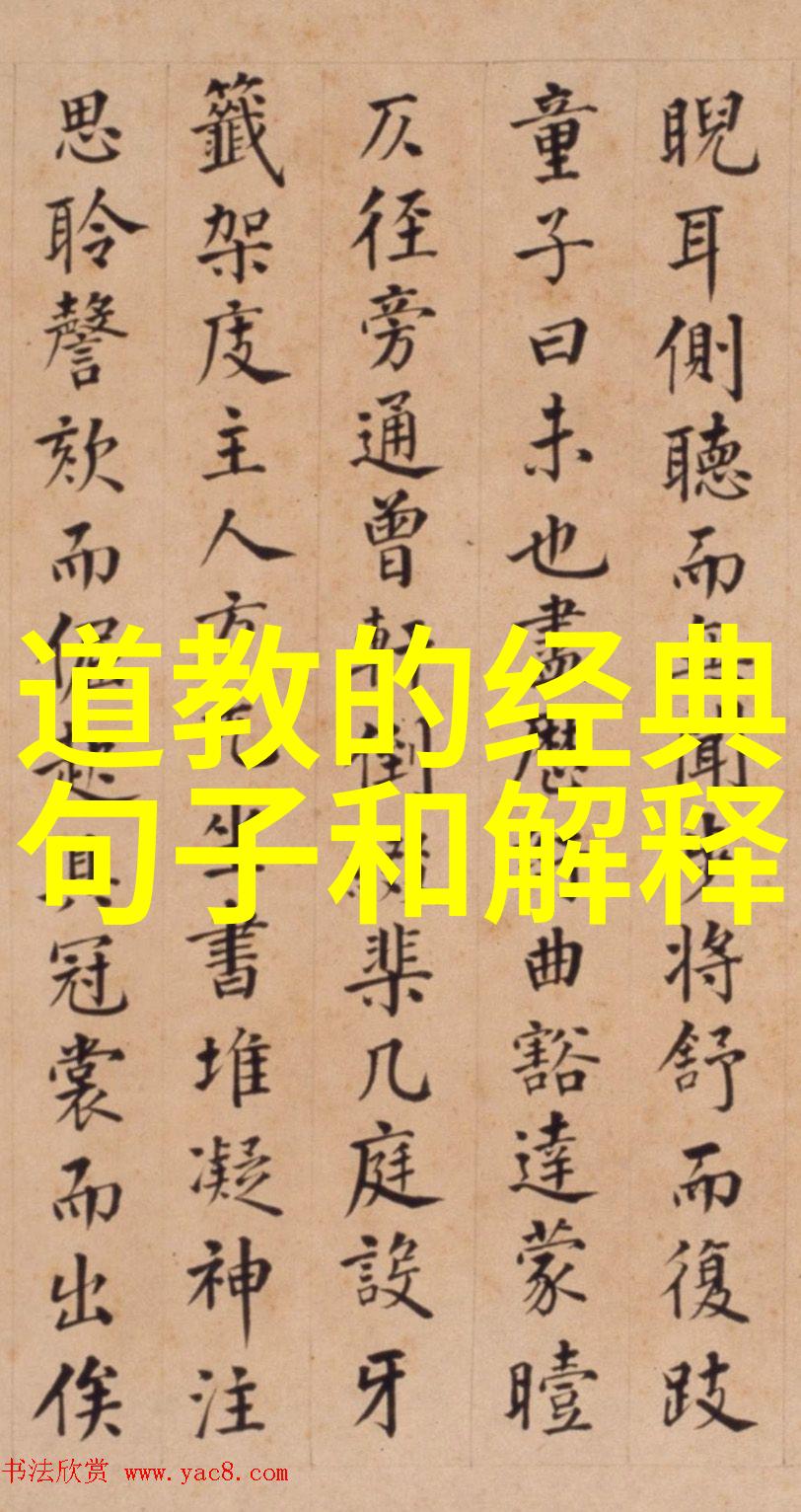

在这部伟大的哲学著作中,老子通过寓言、比喻和谨慎选择的话语来表达他对世界和人的深刻洞察。他提出了许多颇具启发性的观点,如“无为而治”,意味着领导者应该顺应事物发展,不强求不干预,以达到平衡与和谐;还有“知足常乐”,强调内心满足感对幸福生活至关重要。

另一位代表人物庄周,他生活在春秋末期到战国初期,与老子的时代相隔约百年左右。他的主要作品是《庄子》,也是文学创作与哲学思考交融的典范。这部作品以丰富多彩的情景描写、奇异幽默的手法来展现作者对于生命意义、精神境界以及智慧探索的一系列想象性叙述。

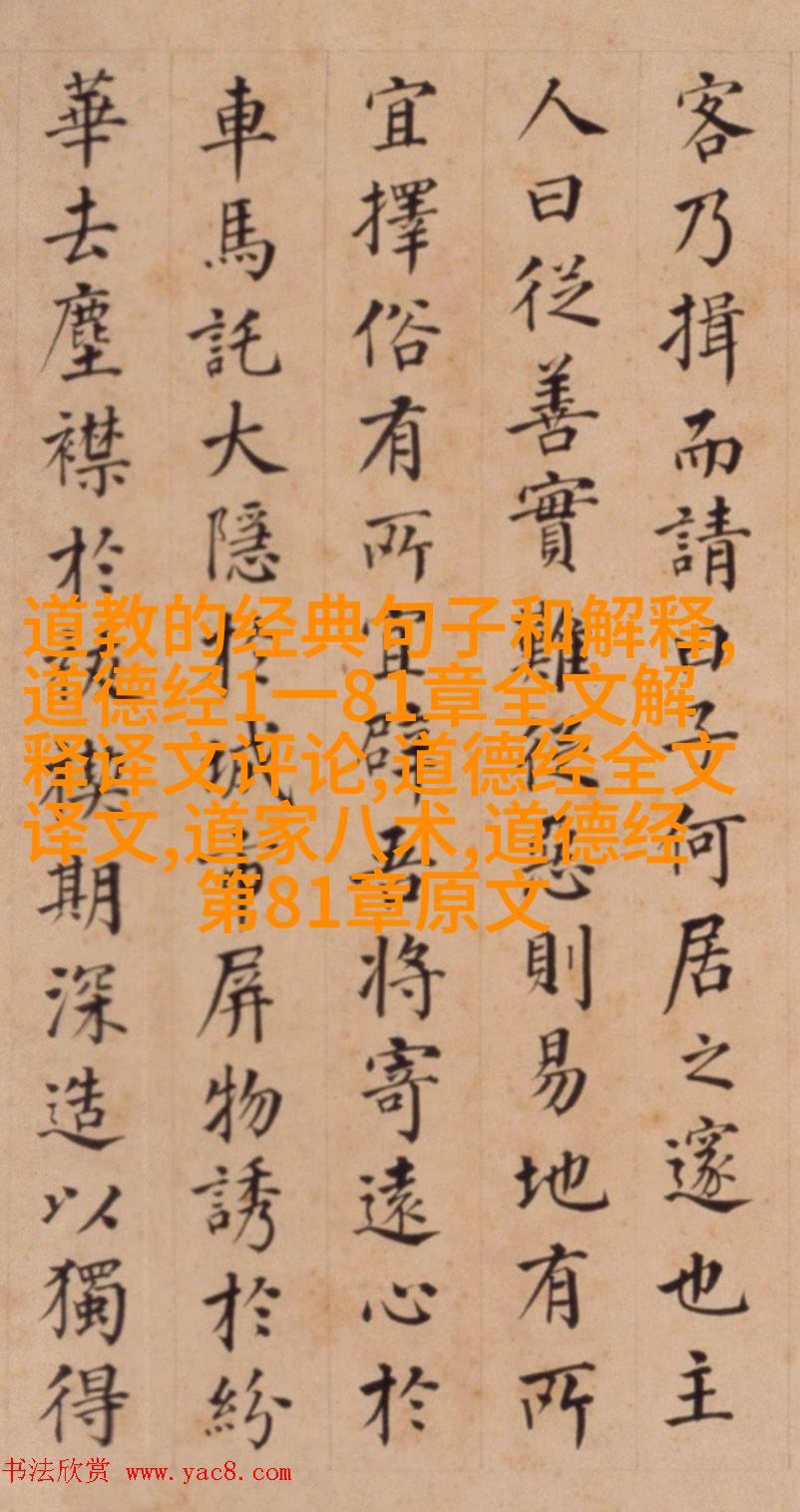

在《庄子》中,作者不断地批判那些过于追求功利、物欲横行的人类行为,用极致的心灵状态去体验自然之美,并寻找超脱尘世烦恼的心灵自由。在这里,“止”、“定”、“静”成为关键词汇,它们象征着一种超越日常束缚,从内心深处找到宁静与自我实现的过程。

两者的共同点在于,他们都倡导一种回归自然,对抗权力政治,以及寻求个人内心世界中的真理。在这个意义上,他们可以说是在不同层次上探讨同一个主题,即如何通过个人修炼达到一种更高层次的人生境界。

然而,在具体内容上,《道德经》更加注重实用主义指导国家治理,而《庄子》则更多偏向于个人精神追求及虚构故事讲述。此外,《庄子的某些篇章反映出当时社会动荡不安的情况,因此也隐含了批判现存社会秩序的一面。但总体来说,无论是哪一位代表人物,其思想主张都旨在引导人们走向一个更简单、更纯粹的人生方式,那就是跟随大自然、本能进行生活,同时保持内心清净无扰。