为什么说知足常乐是道家文化中的重要概念

在中国悠久的哲学史中,道家学派以其独特的思想体系和修身养性方法闻名遐迩。其中,“知足常乐”这一理念不仅体现了道家对人生态度的深刻理解,也是其文化传统中的一大亮点。

首先,我们需要明确“知足常乐”的含义。这一概念强调的是一种内心满足的心态,即便生活条件并非最优,但只要能够感受到自己已经拥有的东西就能获得幸福感。这种状态与现代社会追求不断增长、无限扩展的心理结构形成鲜明对比。

从历史角度看,道家学派源于春秋战国时期,以老子和庄子的著作为代表,其核心思想围绕着“道”这一概念展开。“道”既可以理解为自然界运行规律,也包含了宇宙万物之本质。在这个意义上,“知足常乐”似乎与寻找外在事物带来的快乐相反,而更倾向于内心世界的宁静与满足。

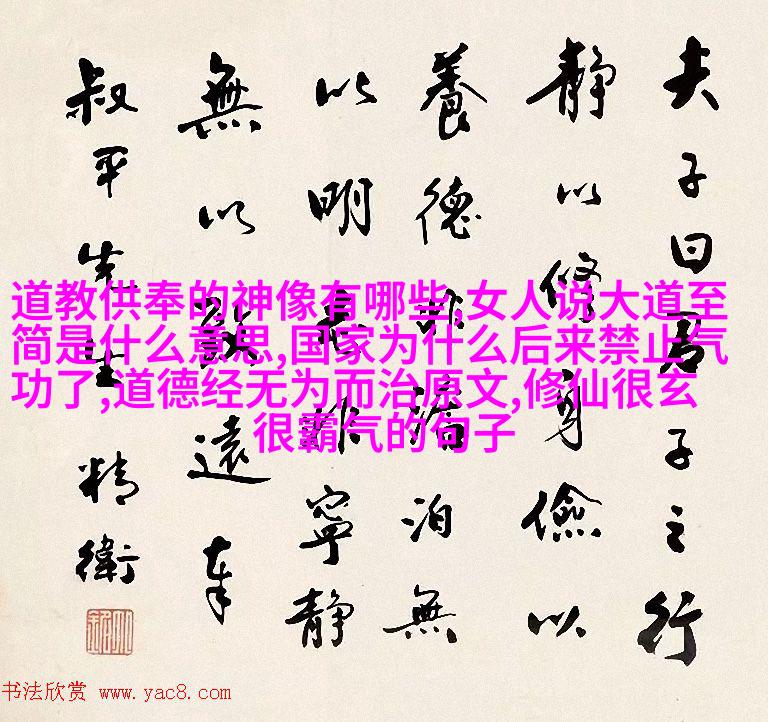

老子在《道德经》中提出:“夫唯有恒者得处焉。”这句话表达了他对于持守平衡、稳定状态的人生态度的赞赏。而“知足常乐”,则是在这个基础上进一步发展的一个实践指南,告诉人们即使环境发生变化,只要保持内心平和,不被外界诱惑,就能实现真正的人生幸福。

然而,这种境界并不容易达到。它需要个人的自我认识,以及对人生的深刻洞察。在日常生活中,我们往往因为缺乏而烦恼,因为拥有而忘记回顾,因此很难达到那种超越欲望与愿望所引导的情绪层次。因此,从理论到实践,再到个人修行,“知足常乐”的道路充满挑战,但也极具吸引力。

此外,在政治领域,"知足常乐"也是一种治国理念上的指导原则。在古代中国,被称为“无为而治”的政治哲学,就是基于这样的信念:君主不应该过分干预民众生活,而应让百姓自由发挥,让天下太平。这意味着政府应当尽量减少自己的介入,让社会自我调节,最终实现人民安居樂業,这也是一个追求内部稳定和长远发展的大政方针。

最后,对于现代社会来说,"知足常乐"仍然具有重要意义。随着科技进步和经济发展,一些问题如贫富差距、资源枯竭等变得更加突出。但正如老子所言:“大智若愚,大巧若拙。”当我们学会珍惜现在拥有的,并且将注意力放在那些真正提升自身价值的事情上时,便可能找到一种超越物质欲望的真实快感,这就是通过把握好自己来实现精神上的成就,从而促进个人全面发展及社会整体繁荣昌盛。

总结来说,“知足常乐”作为一项哲学思想,它不仅提供了一种面对现实世界挑战的策略,更是一个如何培养积极心理健康状态的手段。在今天这个快速变动、竞争激烈的地球村里,无论是个人还是集体,都需要不断学习如何处理好自己的情绪,将焦虑转化为力量,将压力转化为动力。而这,就是通过把握住“知道你已经拥有什么,并且欣赏这些东西”,然后将这种认可转化成行动来实现的一套全面的解决方案。