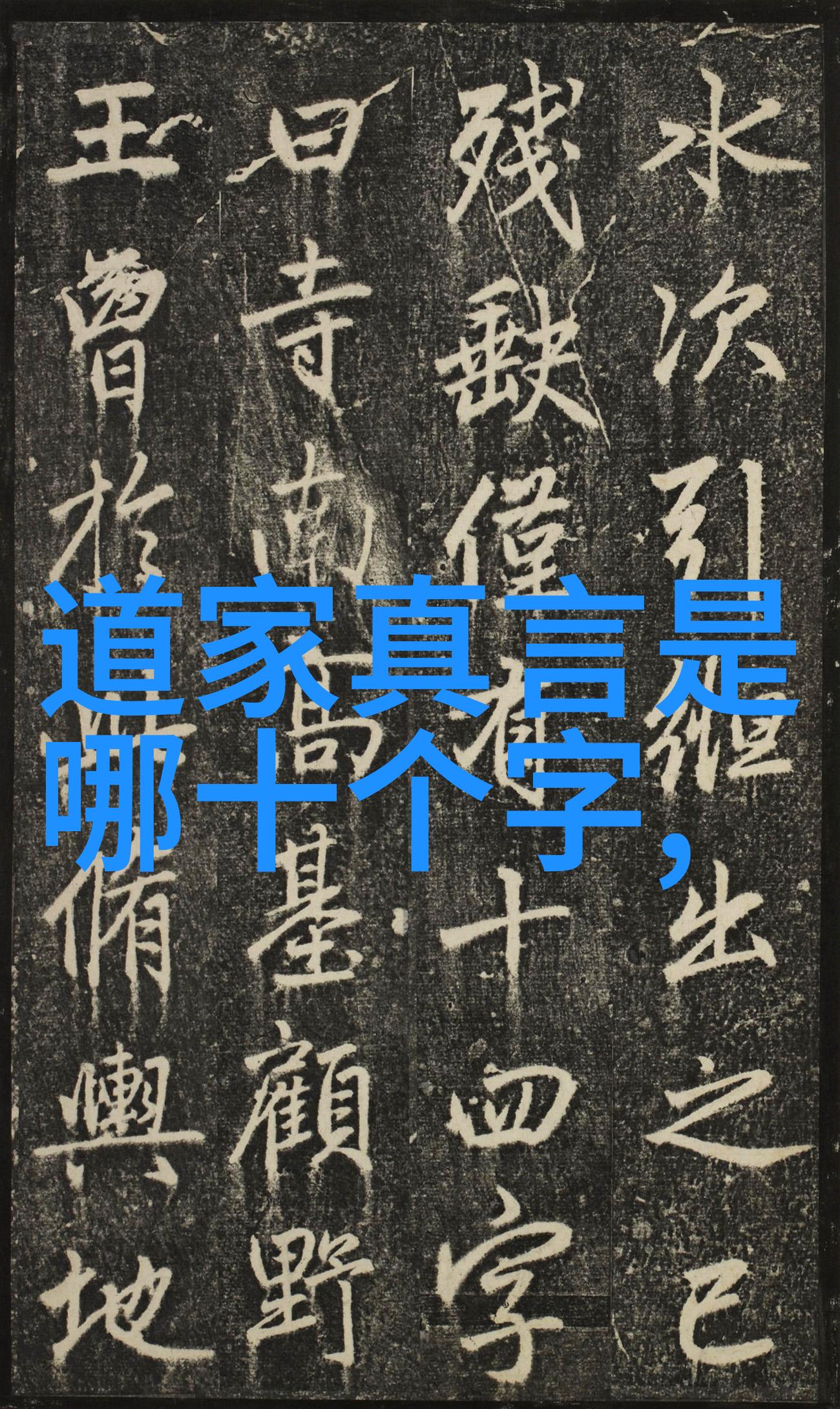

文学批评-解读兰亭序诗中见性

解读兰亭序:诗中见性

兰亭序,这首出自唐代诗人王之涣的作品,以其独特的意境和深邃的哲理,成为了中国文学史上的一朵奇葩。《兰亭序》中的“江流有尽 yet 江山更广”,“天地不仁,以万物为刍狗”等名句,不仅展现了作者对自然景观的深刻感悟,更透露出他对于生命无常、宇宙无情的哲学思考。

如何评价这首诗呢?首先,从艺术表现力上看,《兰亭序》运用了丰富多彩的手法,如比喻、拟人等,使得整个诗篇充满生机和活力。例如,“绿水微澜映日月,青山远峦入云霄”这样的描写,不仅能够触动读者心弦,还能让人仿佛置身其中,感受那份宁静与美丽。

其次,从思想内容上来讲,《兰亭序》表达了作者对于自然界的敬畏之情,同时也反映出他对社会现实的一种批判态度。在这里,“天地不仁,以万物为刍狗”的这一句,无疑是对当时社会残酷与冷漠态度的一种抒发,对于那些被压迫和忽视的人们来说,这样的言论具有强烈的情感共鸣。

再者,从历史文化价值来看,《兰亭序》作为一篇集大成之作,其语言简练而含蓄,隐喻深远,是唐代文学的一个重要代表作之一,它所蕴含的人文关怀与哲思,对后世产生了深远影响。在现代阅读中,我们可以从它那里汲取智慧,并在今天复杂多变的世界中寻找新的意义。

综上所述,《兰亭序》的魅力在于其内涵丰富、艺术巧妙以及思想深邃,为我们提供了一面镜子,可以通过它去审视自己,也可以去审视这个世界。因此,无论是从文学艺术角度还是从文化精神角度来评价《兰亭序》,都值得我们细细品味并不断探索。