道家修炼艺术中的关键词汇混元咒究竟来自于哪一部圣典

在中国古代的文化传统中,道教作为一种深厚的哲学与宗教体系,其修炼方法和术语至今仍有着广泛的影响。其中,“混元咒”这一术语,在道教修炼实践中扮演着重要角色,它不仅是一个神秘而强大的咒语,更是对宇宙本源的一种象征性表达。然而,对于“混元咒”的来源,我们需要从历史文献和经书中寻找答案。

关于“混元”,在道教哲学中,它代表了万物之源、无始无终的原初状态。在《老子》等早期哲学著作中,就提到过类似的概念,如“天地不仁,以万物为刍狗”,这里体现了自然界万物都是由同一根本力量所生成的一个大整体。这种观念被后来的道士们进一步发展成为了一个复杂而深奥的宇宙观。

到了唐宋时期,这些思想得到了更系统化和具体化的地位,其中包括了各种各样的咒语和仪式活动。在这些活动中,“混元”往往被用来描述一种超越时间与空间、包含一切可能性的最高级别状态。这就是为什么人们会问:“道教混元咒出自哪本经书?”

要找到这个问题答案,我们可以从最著名的道教经典开始探索,比如《太上感应篇》、《金丹真诀》等。但遗憾的是,这些主要讲述修行方法和理论,而不是直接提供具体咒语或其来源。因此,我们需要继续追溯到更古老甚至未曾被广泛接受的一些文献资料。

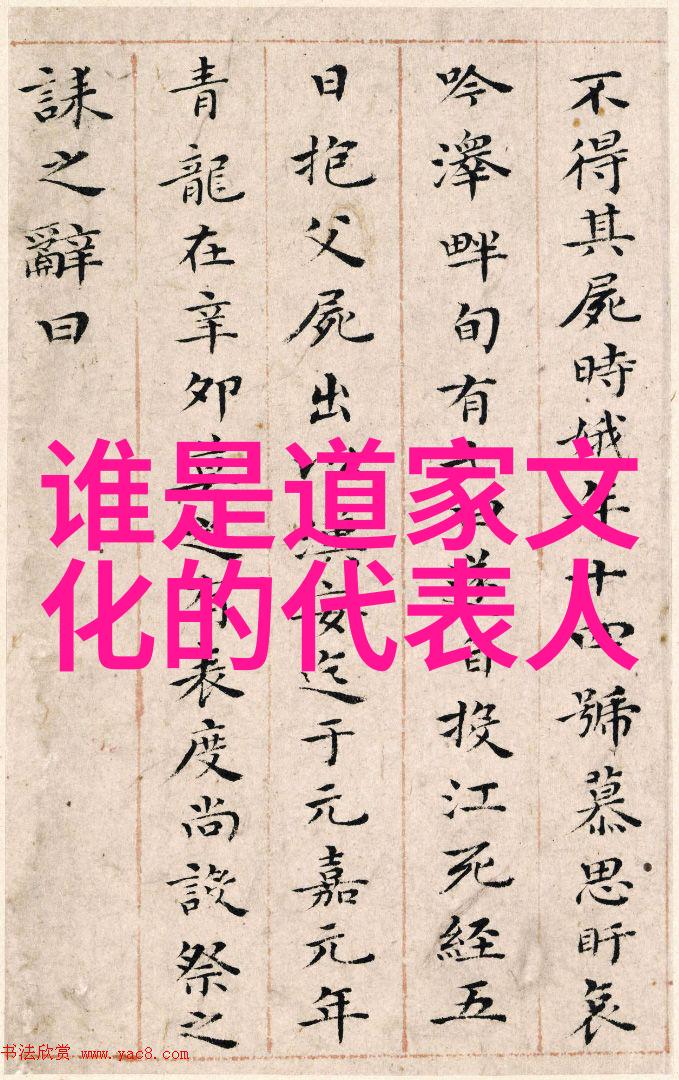

例如,《抱朴子》的作者葛洪(约130-200年),虽然并非直接提及“混元咒”,但他的作品中的许多理念对于理解后世形成的情境非常重要。他在《抱朴子·明夷论·内篇》里谈到了一种高层次的心灵状态,即达到了一种超越世俗烦恼的大悟,这与后来的“混元”概念有着密切联系。

当然,还有一部极为重要且富含神秘色彩的经典,那就是《周易》,它通过卦象来解读世界,并试图揭示事物背后的秩序与规律。而在某些研究者看来,周易中的某些符号与运用法则,与之后出现的人民日常生活使用的一些魔法符文或许存在一定程度上的相似性。此外,《周易》的注释之一,即姜姓系图,也涉及到一些抽象而又具有强大力量的手势动作,这也可能是现代人所称呼的“混合起始”的雏形。

然而,由于缺乏确凿证据以及不同的解释方式,使得我们无法确定是否真的能将这些元素直接联系起来。如果说我们的探索还远未结束,那么接下来的工作将是不断地挖掘那些隐藏在尘封之间、尚待发掘的小册子的宝贵信息,以及尝试以现代眼光去理解那些古人的意图,从而逐步推近那遥不可及的心灵之门。

综上所述,当我们询问关于"道教混元咐出自哪本经书?"时,不仅要考虑那些已经知晓的大师们留下的文字,也必须勇敢地跨越时代边界,将握手言欢的话题扩展至整个中国文化海洋,去发现每一次微小联结,每一次精神交流背后的故事。只有这样,我们才能真正触摸那个迷雾缭绕、神秘莫测,却又充满智慧启迪的地方——那个让人类心灵永恒回响的地方:中国古代文化史上的那片广阔天地。