无不为探索人生价值的哲学深度

无不为的概念与传统观念对比

在中国古代哲学中,"无不为"这一概念虽然没有直接被提及,但它蕴含着一种对于生命价值和存在意义的深刻思考。与之相比,西方哲学中的存在主义和功利主义等思想更侧重于个体的自由选择和行动结果,而忽略了前述对于生命本质的关注。在这个背景下,无不为作为一种综合性的人生态度,其内涵值得我们细致探讨。

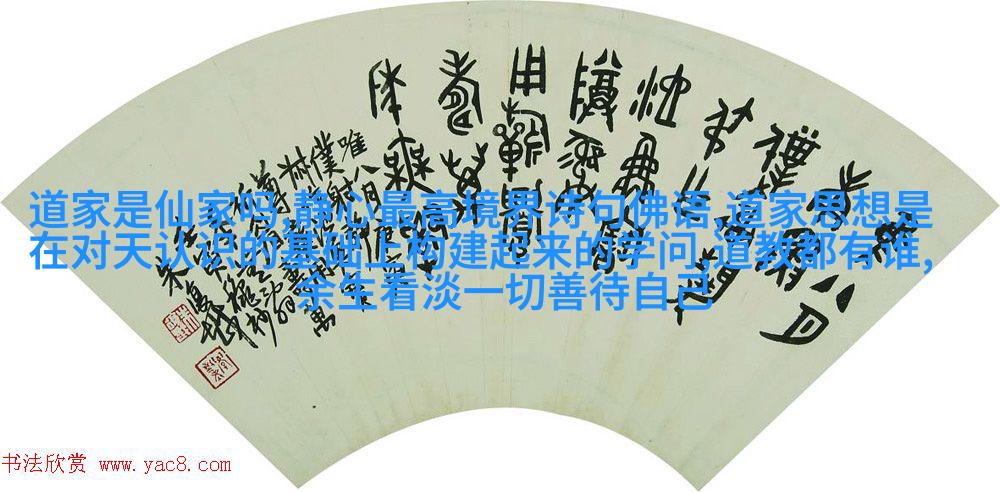

无不为在儒家思想中的体现

儒家思想强调仁爱、礼仪以及道德修养,它们构成了一个积极参与社会生活并追求个人完善的文化体系。在这种文化背景下,无不为可以理解为一种积极主动地参与到世界中去,不仅仅是为了自己的利益,更是为了实现更高层次的人生目标。这一理念通过孔子的“己所不欲,勿施于人”这样的教导得到了体现,即尽可能地将自己的负面情绪转化成正面的行为,以达到心灵上的平衡。

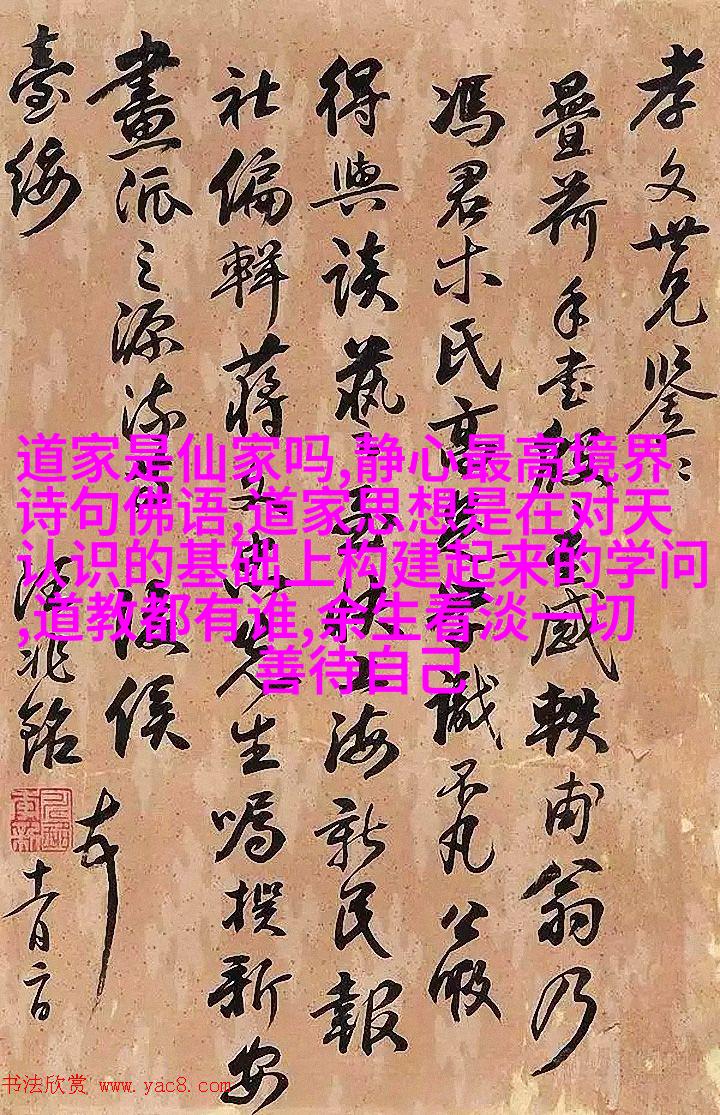

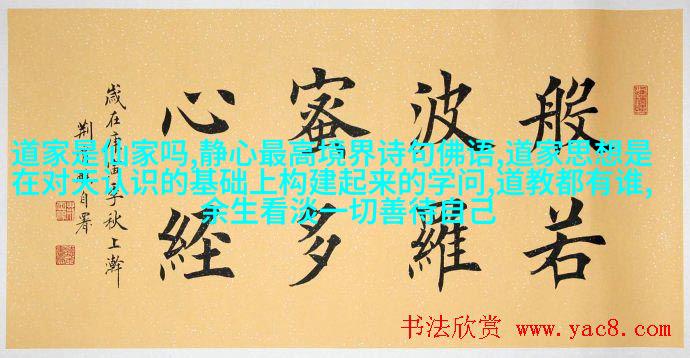

无不为在佛教中的解释

佛教提倡八正道,其中包含了明智、努力、自制等品质,这些品质都是无论何时、何地都要坚持的一种生活方式。从这个角度来看,无不为就是在日常生活中不断寻求自我提升和精神净化,通过对苦难(包括自己带来的或他人的)持有同情心而达到内心平静。这种境界要求个体具备超越个人欲望的心量,以及持续反思自身行为对周围环境产生影响的心智。

无但非法则背后的伦理考量

当我们谈论无但非法则时,我们必须考虑到法律规定的是公共秩序,而无但非法则却是指那些超越法律范畴的问题,比如道德准则或社会规范。在这一领域里,无但非法则背后隐藏着伦理问题,如权力与责任之间的关系、公私界限以及如何平衡个人自由与集体福祉。这些问题需要通过社会共识形成共同认可,并由每个人以实际行动来维护,从而实现真正意义上的无butfor all.

应用现代科技让无butfor all成为现实

随着科技发展,我们拥有更多手段去改善人类命运,使得原先看似遥不可及的事情变得可能。不断进步的人类技术使我们能够解决全球性的挑战,如气候变化、大规模饥饿问题等。这也意味着,每个人的贡献都至关重要,因为只有全民参与才能确保我们的共同未来不会因为某些人的缺席而受到损害。而这,就是应用现代科技推动no but for all成为现实的一个重要途径。