无欲则刚的哲学根源探究从古代智者到现代解读

在漫长的人类历史长河中,无欲则刚这一概念经历了诸多变迁和深化,逐渐形成了一套独特而深刻的思想体系。它不仅仅是一种简单的心理状态或行为模式,而是对人性本质的一种哲学上的洞察和理解。那么,我们如何去理解这句话?它背后蕴含着什么样的哲学意义?

首先,我们需要明确“无欲”这个词语,它并不意味着完全没有任何愿望或追求,而是在于心中的某些强烈的渴望和期望被暂时放下,以便更好地体现出内在的坚韧与力量。这一点可以从儒家思想中找到体现。在《论语》中,孔子提倡“克己复礼为仁”,即通过自我约束来达到仁爱之德,这正是“无欲”的一种表现形式。

其次,“则刚”也同样值得我们细思。在这里,“刚”并非指外表上的粗暴或蛮横,而是指内心坚定、不屈不挠的情怀。这种情怀能够帮助人们在面对困难和挑战时保持冷静,不因外界压力而动摇,这也是“无欲”的重要副产品。

了解了这些,我们就可以进一步探讨如何将这两者结合起来实践。当一个人能够真正做到心中有所放下,即使面对各种诱惑,也能保持自己的立场和原则,这就是“无欲则刚”的真谛。在这样的状态下,他能够更加清晰地知道自己要追求的是什么,并且不会因为短暂的满足而偏离自己的目标。

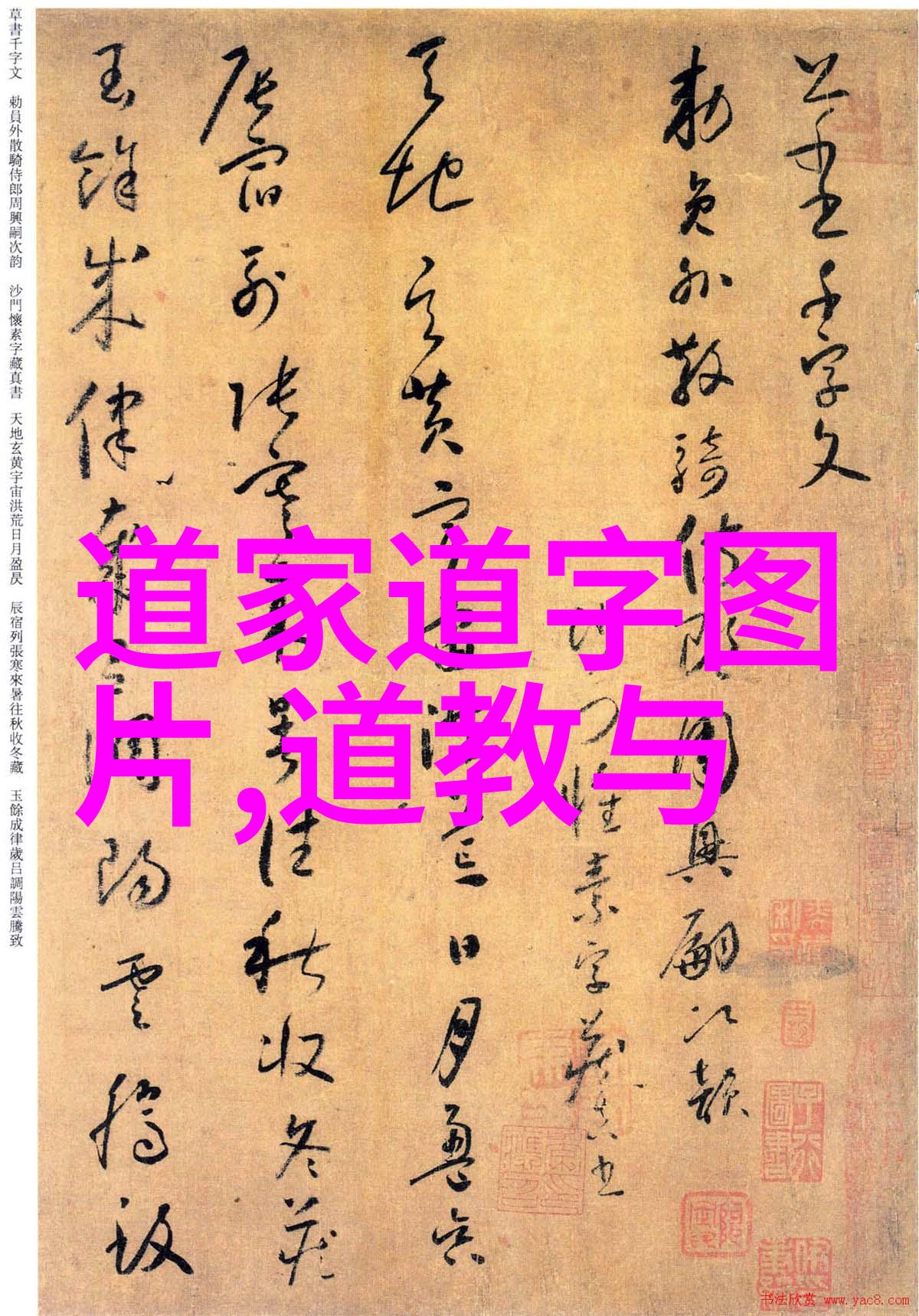

此外,无欲还涉及到了道家的修身养性观念。道教认为,人的本质是自然,是与大自然相融合的一部分,因此应当顺应天道,用淡泊以明志来培养意志力。而这又反过来增强了个人的内在力量,使之成为一个坚韧的人物形象。

然而,在现代社会里,尤其是在经济发展迅速、消费主义盛行的时代,无欲变得更加具有挑战性。如果说古代人更多的是谈论精神层面的追求,那么现在的人们可能更多地关注物质层面的满足。但这种趋势是否会让我们的生活质量提高呢?或者说,它是否真的符合人类精神世界对于自由与平衡所期待的大话题?

总结来说,无需只是一个简单的心态调整,更是一个全面认识自己、提升自身能力以及实现个人价值的一个过程。在这个过程中,每个人都需要不断地审视自己的行为习惯,寻找那些阻碍自己成长潜力的东西,然后学会放弃它们,让真正想要的事业和目标得到前进空间。这也许不是一件容易的事情,但如果每个人都能勇敢地走上这一条路,那么我们相信整个社会都会因此变得更加美好,因为每个人的内心都将充满了一股不可动摇的力量——那就是无尽永恒般的希望。