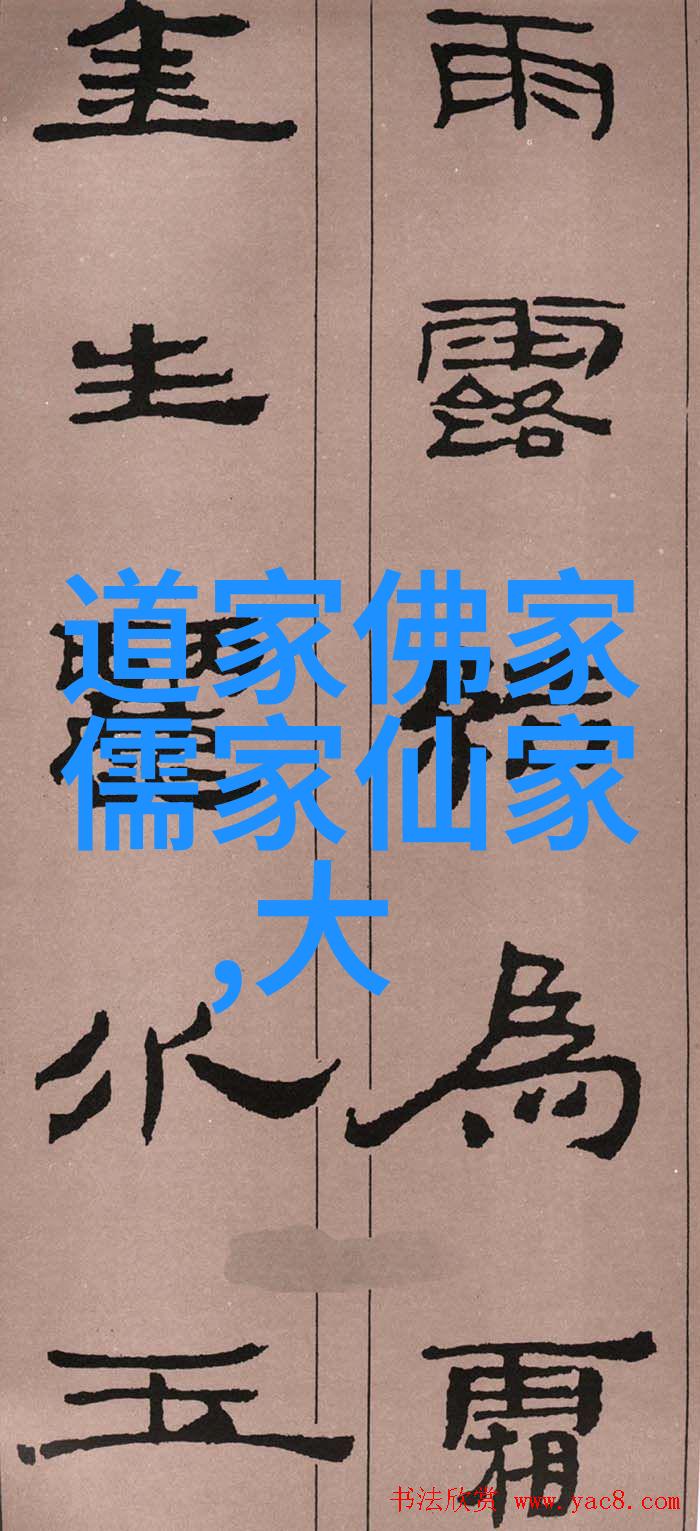

中国历史上的儒释道三教融合案例分析

在中国悠久的文化史中,儒家、佛教和道教作为三大宗教体系,不仅各自发展出了独特的哲学思想和修行方法,而且也经历了频繁的互动与融合。这些融合不仅体现在理论层面,也深刻地影响了社会文化乃至政治生活。以下,我们将探讨几个重要的案例,以此来展示儒释道三教之间复杂而多样的关系。

首先,孔子被认为是儒家学派的代表人物,他提出的“仁”、“义”、“礼”等伦理观念,对后世产生了深远影响。而佛陀(释迦牟尼)则是佛教的创始人,他通过宣讲四圣谛、八正道等思想,为人们提供了一种超脱尘世烦恼、达到精神解脱的手段。至于老子,则是道家的代表人物,他主张“无为而治”,提出顺应自然法则,实现个人的内心平静与世界和谐。

在历史上,最著名的一次融合是在唐代,当时王维因其对文学艺术之才华横溢,被誉为“诗仙”。他同时也是当时最著名的禅宗艺术家之一。在他的作品中,可以清晰地感受到禅宗对他的巨大影响,这也反映出当时禅宗与文学艺术界之间相互渗透的情况。这一现象证明,无论是在理论还是实践层面,儒释道三教都有着密切的联系。

另一个值得注意的是宋代。当时,“南宋书画师李公麟曾将《悟空传》中的孙悟空塑像设计成佛性圆满无缺之形,这一设计极富想象力,同时亦表达了作者对于佛性之理解。在这一点上,可见到李公麟既受到了儒家的教育,又接受了佛家的修行,并且以此来丰富自己的艺术表现。这不仅说明他个人对于不同文化元素有着开放的心态,更反映出那个时代不同信仰系统之间相互学习、彼此吸收的情景。

当然,还有一些更直接的地位争夺,如明末清初的时候,有关科举制度的问题。科举制度本身就是基于儒学基础上的考试制度,但随着时间推移,它逐渐成为连接士人阶级和统治阶级间沟通桥梁的一个关键工具。在这个过程中,不少士人开始寻求其他途径如炼丹术或修炼入定等方式来提升自己,以期能够通过非传统途径获得成功,从而导致了一些士人尝试结合儒学、佛学以及道家的知识进行研究。此类情况进一步加剧了这三个体系之间竞争关系,使得它们不得不不断寻求新的发展路径以适应社会变迁。

最后,让我们再看看一些现代化背景下发生的事情,比如新时代下的科技进步带来的挑战与机遇。不少专家认为,在今天,我们可以从古代文明所积累的人类智慧中汲取营养,而不是简单地沿用或者模仿过去。这意味着我们必须借助于现代科学技术去探索如何使古代哲理在现代社会得到更加有效应用,即便这种应用可能会显得非常抽象或神秘化,但它却能激发人们思考如何让精神追求与物质生活保持平衡,以及如何促进人类共同价值观念的一致性。

综上所述,无论是在历史长河还是在今日,我们可以看到儒释道三大体系尽管各自拥有不同的起源和发展轨迹,但是它们同样具有强烈的交叉点。每一次交流碰撞,都孕育出了新的生命力,也推动着整个社会向前迈进。在这个过程中,每个人都成了跨越不同信仰界限的大师,将他们各自所掌握知识赋予给未来的世界。如果说过去是一场漫长而曲折的人生旅程,那么未来又将是什么呢?只有一件事可以肯定:即使面对风雨考验,这片土地依然充满希望,因为它承载的是数千年的智慧,是来自宇宙万物共鸣的声音,是由无数个故事编织成的大图卷——这是一个关于信仰、勇气和梦想的小小篇章。