在信息爆炸时代无为何能成为有效管理的手段

随着科技的飞速发展和社会的不断进步,信息量日益增多,人们面临着前所未有的挑战。如何在这个充满噪音的世界中保持清晰、有效地管理,这是一个需要深思熟虑的问题。而“无为之治”,作为一种古老而深邃的智慧,对于现代人来说同样具有重要意义。

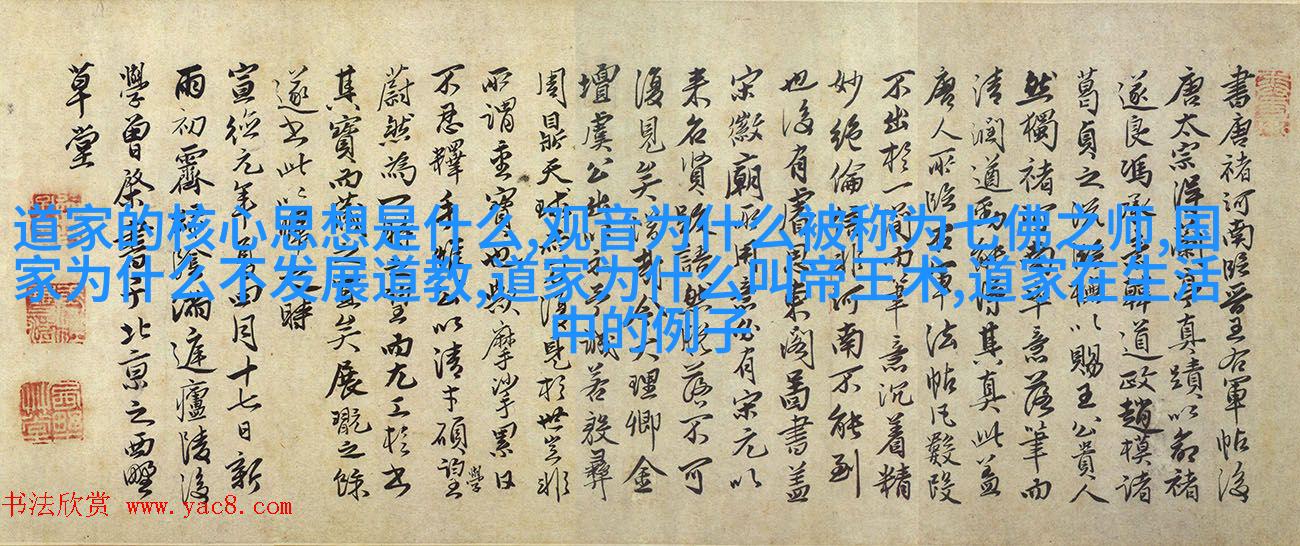

首先,让我们来回顾一下“无为之治”的概念。在中国传统哲学中,“无为”并不意味着不行动,而是指做事要符合自然规律,不强求结果,要顺其自然。这种理念最早可以追溯到道家思想中的“道”,认为天地万物都遵循了这样的原则,即使人类也应该效仿这一法则,以达到内外一致、生生不息的境界。

然而,在当今社会,我们常常被急功近利的心态所驱使,总是想要通过各种手段快速实现目标,而忽视了长远发展和持久性的重要性。这就好比是在森林里大刀闹心,只为了短期内看到一些效果,却不知不觉地破坏了整个生态系统,最终导致资源枯竭甚至失去整片森林。

那么,“无为之治”又该如何在现代社会中应用呢?首先,我们需要改变我们的思维方式,从以人的意志力控制世界转变成与自然规律相适应。例如,在环境保护方面,我们应该采取措施减少污染,但同时也不应过度干预自然过程,因为有些问题可能需要时间自行解决。

此外,“无为之治”还体现在决策上的谨慎与耐心。面对复杂多变的情况下,一味忙碌并不是解决问题的最佳途径,而应当静下心来分析问题本质,并制定出长远而合理的计划。这就要求领导者具备一定的情商和智慧,不仅要懂得什么时候该出手,更知道什么时候该退让或等待。

此外,“无为之治”的另一个重要方面就是鼓励个人自由和创新。在这样一个充满竞争力的年代,政府或组织应当提供一个宽松而公正的环境,让每个人都有机会发挥自己的潜力,同时尊重他们选择不同的道路。如果所有的人都被迫按照相同的一条道路走,那么就会出现效率低下的局面,也无法激发创新的火花。

最后,“无为之治”还涉及到一种文化价值观,它提倡的是一种宁静而坚韧的心态。在快节奏、高压力的生活中,我们经常会感到焦虑和疲惫,但是如果能够培养一种放松的心态,即便是在紧张的情况下也能够保持冷静思考,这将是一种极大的优势。不断地练习这种能力,就像锻炼身体一样,是非常必要且有益处的事情。

综上所述,无论是在处理复杂的人际关系还是在解决宏观经济问题上,都可以运用“无为之治”的原则。但这并不意味着完全没有行动,只是要根据情况灵活运用,以获得最佳效果。正如孔子曾说:“非礼勿视,非义勿听,非善勿言。”意思是不去看那些不礼貌的事情,不去听那些不义的话,不去说那些不好的话。如果我们能把这些道德规范融入到我们的日常生活中,那么即便是在信息爆炸后的今天,也能找到一条通往平衡与成功的小路。此时,此刻,便可开始实践这份来自古代智者的宝贵遗产——《易经》中的“虚者胜有物”,即空出来的地方才能盛放更多更好的东西;《庄子》的“知足常乐”,即只要明白自己已经拥有很多,就能享受生命带来的幸福;以及《孟子》的“民富国强”,即人民富裕国家才强盛。这三点精髓都是关于如何平衡个人的欲望与实际可能,以及如何促进国家繁荣稳定,可以帮助我们理解怎样才能真正掌握现实中的力量,使我们的行为既符合宇宙间一切事物共同演化的大潮流,又能契合当前瞬息万变的人类历史脉动。此时,此刻,将会发现,无论身处何方,都有一股神秘莫测但又明确透彻的声音正在召唤你,你只需轻轻倾听,然后跟随它走下去。你将发现,无需太多努力,只需顺其自然,就能够触摸到那颗永恒存在却又始终更新变化的大宇宙心脏——地球母亲。她既温柔又严厉,她教给我们的第一课就是:不要贪婪,要学会珍惜,因为只有珍惜才能永恒。