抱朴子释奠论的智慧如何启迪现代人的生活方式

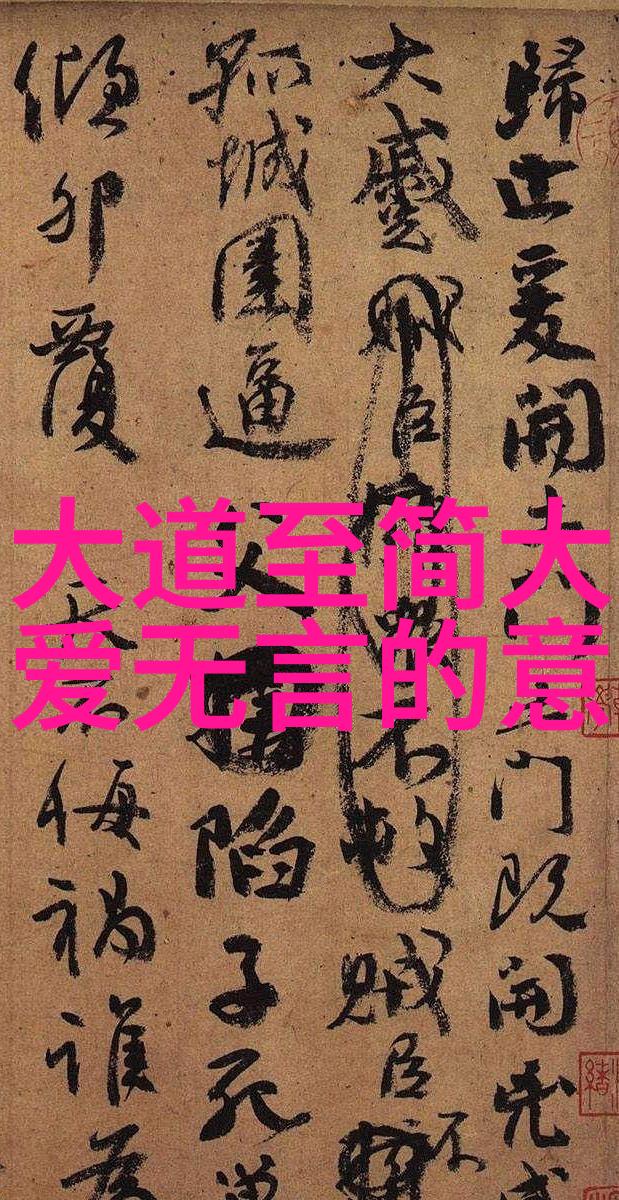

在浩瀚的文化海洋中,道教作为一种深厚的哲学与宗教体系,其丰富的经典作品不仅为后人留下了宝贵的精神财富,也为我们提供了探索自我、理解宇宙、寻求内心平静等方面的独特视角。其中,《抱朴子·释奠论》这一篇文章,以其独到的见解和深邃的情感,对于道家修行者来说,无疑是一座光芒四射的心灵之塔。

首先,我们需要知道,道教主要经典都有哪些。这一系列著作,不仅是道家修炼者的必读书目,也是研究中国古代哲学文化不可或缺的一部分。它们包括但不限于《老子》、《庄子》、《周易》、《太极图说》、《素书》以及《黄庭内景经》,每一部都蕴含着深刻的人生智慧和对自然宇宙本质的洞察。

接下来,让我们聚焦于《抱朴子·释奠论》,这是一篇关于“节制”的文章,它通过分析饮食习惯中的“奠”(即祭祀)行为,提出了对于人类生活方式的一系列指导原则。作者认为,“民之所疾病也”,很大程度上源于人们过度追求物欲而忽略了生命中的其他重要方面,如情感交流与精神满足。在这个意义上,《抱朴子·释奠论》的智慧,为现代人提供了一种新的生活态度,即重视品德修养、关爱他人,与自然和谐共处。

那么,这些古代文人的智慧,又怎样才能被应用到现代社会中?首先,我们可以从改变消费观念开始。在当今信息爆炸且物质丰富的时代,有时候人们往往陷入无尽地追逐名利,从而忽视了个体的情感需求和社会责任。此时,《抱朴子的节制思想,可以帮助我们建立起更加合理的人生价值观,使得我们的消费更符合实际需求,更注重质量,而非数量。

其次,在日常生活中运用简单之美与节俭之道,这也是《抱朴子的核心思想之一。当今世界面临资源枯竭与环境污染的问题时,我们应该学习这种简约主义,用最少的手段实现最大效益,同时减少对自然环境的侵害。这既能促进个人健康,也能推动社会向可持续发展转型。

再者,在工作和学习中保持适度,是一种非常好的职业发展策略。如同古代禅宗所说的“知止”,即知足常乐,不要盲目追求更多,而应在已有的基础上不断提升自己。不断地学习新知识、新技能,但又不要因为竞争压力过大而失去平衡,这样的适度状态,便是现实中的“以柔克刚”。

最后,将这种包容性思维引入到社交互动中,对待朋友或陌生人,都应表现出宽容的大气胸怀。在复杂多变的人际关系网络中,要能够积极倾听他人的意见,并尝试站在对方立场思考问题,就像《庄子》的“天地不仁,以万物为刍狗”那样,展现出超越狭隘自我的胸襟和广阔视野。

总结来说,《抱朴子·释奠论》的智慧虽然流传千年,却依然具有前瞻性强、时代特色鲜明的地位。本文旨在将这些古老却又永恒的话语带入到现代生活领域,让我们借此重新审视自己的价值观念,加强个体之间及个人与自然间的情感联系,最终达到心理上的平衡与心灵上的满足。