绣色可餐-缠绵绣品美味共融探索传统技艺与现代用餐的交汇

缠绵绣品,美味共融:探索传统技艺与现代用餐的交汇

在当今快节奏的生活中,我们常常寻求那些能够带给我们宁静和舒适感受的元素。餐桌上不仅是食物,更是文化、艺术和情感的交汇点。而“绣色可餐”这两个词汇,它们似乎来自不同的世界,却又能完美结合,让人联想到古老的手工艺与现代生活之间难以想象的融合。

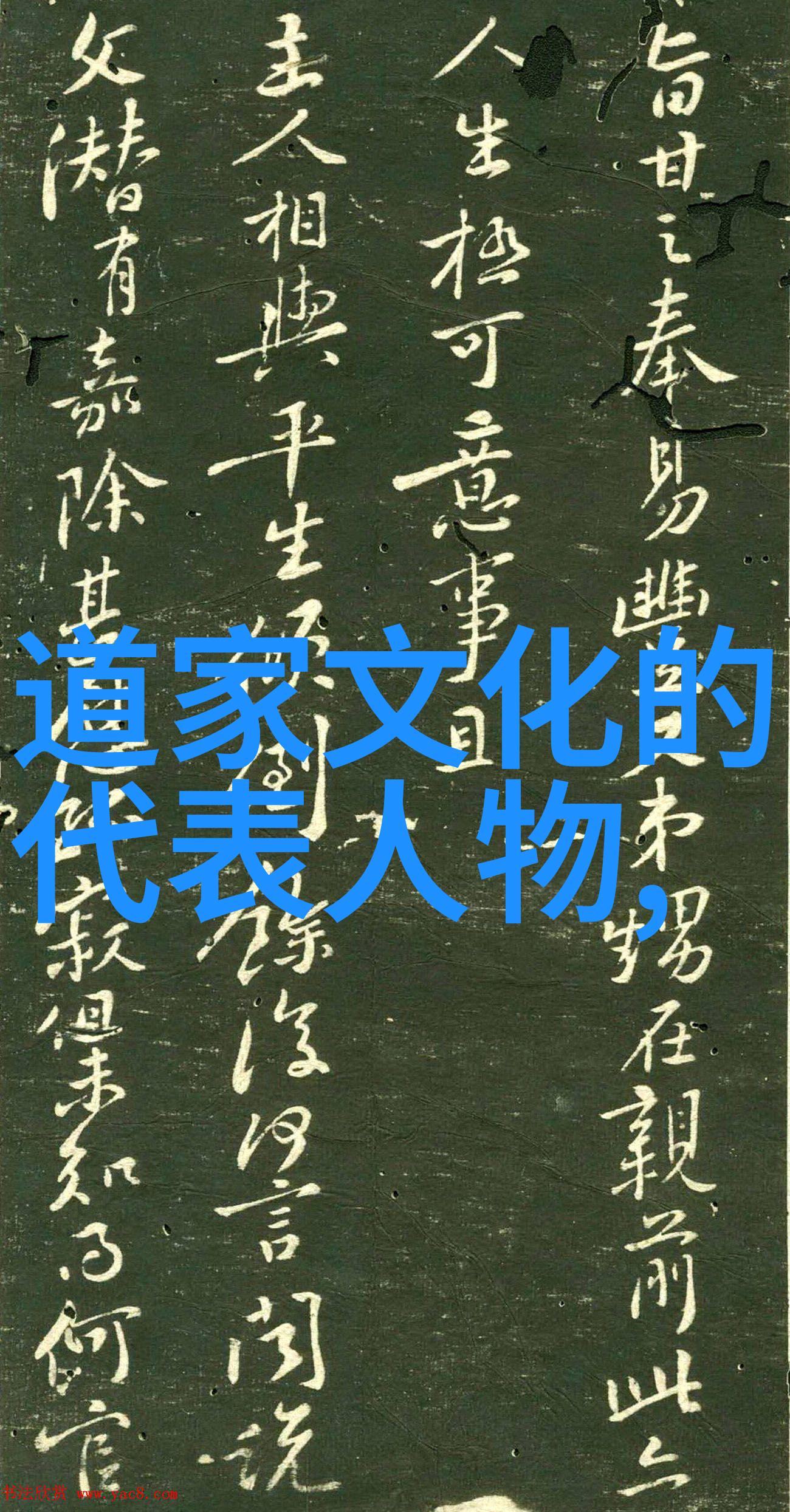

首先,让我们来看看“绣”。这一术语源自中国悠久的手工织造技艺,其历史可以追溯到数千年前。在中国,刺绣不仅是一种艺术形式,也是表达家族荣耀、家庭文化和个人的身份的一种方式。从唐朝时期流行的金线刺绣到清朝时期广泛使用的地金丝线刺绣,每一种技术都承载着独特的情感和故事。

而“色”,则指的是颜色的丰富多彩,这也是中国传统艺术中的一个重要组成部分。无论是在织品、瓷器还是书画中,色彩都是展现审美趣味和文化底蕴的一个重要方面。在现代社会,“色”的概念也被延伸到了食品设计领域,比如精致的小吃装盘或者是高级餐厅精心挑选配色的菜肴。

现在,让我们将这两者结合起来——“绣色可餐”。这个概念最直接地体现了传统手工艺与现代用餐之间的联系。当你坐在一张布满了精致刺花席子上的桌旁,或许那上面还有一副古典风格的小摆件,你就会发现自己身处了一个既古朴又优雅的地方。这就是所谓的心灵小确幸,那份简简单单却又充满诗意的人生享受。

但这种结合并不只是停留在视觉层面,有时候,它还会深入到我们的味蕾上。在一些高端酒店或私人邀请函中,可以见证到这样的案例。一位知名厨师可能会为客人们准备一道特别菜肴,而他可能会考虑每一口饭食背后的故事,就像同样需要考虑每一次针法一样。此刻,“绣”代表的是对细节之爱,对材料之尊重,而“色”则意味着对营养之关注,以及对美味之追求。

举个例子,在某些地方,一家五星级酒店为了庆祝春节,他们推出了特别版新年的晚宴。他们专门请了一位著名刺猹匠来制作特殊版春联,并且这些春联就镶嵌在各式各样的主菜边缘上,以此作为装饰同时也作为礼物送给宾客。此举既体现出企业对于本土文化元素的大力支持,又让宾客在享受佳肴的时候有机会接触并欣赏这些独特的手工艺品,这便实现了“纽带”作用,即通过共同参与进程产生情感共鸣,从而增强宾客对品牌形象的一致性认同感。

然而,“纽带”作用并不局限于商业场景,在家庭聚会或个人日常中也有其存在。“我记得小时候,我母亲总是在圣诞节做一些复杂的地毯,她用的都是手工编织,所以我很早就学会了如何编织。”一个网友回忆说:“随后,我开始自己试图制作一些简单的地毯,现在我已经开始卖我的作品给我朋友们。”

这里,“纽带”的作用更加明显,因为它连接着过去与现在,是一种跨越时间和空间的情感连结。而这种情感连结正是由最初那个简单的话题——关于手工艺品以及它们背后的故事——激发出来的,它跨越了语言障碍,使不同背景的人分享相同的情愫,使即使是在快速变化的情况下,也能够找到持续下去的事物。

最后,再次回到我们的主题-"缠"-"文"-"品"- "美"-"味"- "共"-"融"。这是一个循环过程,不断地提醒我们,无论生活多么忙碌,都要珍惜那些沉浸其中能够让心灵得到慰藉的事情,同时也不忘利用自己的技能去创造更多这样的瞬间,为周围的人增加一点温暖。如果说生命是一场大戏,那么我们的日常,就是不断演变剧本的一部分,而每一次选择,便是一段新的章节;如果说未来充满未知,那么至少,我们可以保证,将来的每一步,都走得有意义,有温度,有爱。我希望通过这篇文章,您能感到温暖,用您自己的方式去体验一下这种兼容并蓄的心灵旅程吧!