封建礼教的礼仪规范与社会秩序构建

封建礼教的概念与作用

封建礼教是指在封建社会中,作为一种文化和意识形态形式存在的,通过对个体行为、思想和情感的一系列规范来维持社会秩序和统治关系。它不仅是统治阶级用于控制被统治阶级的手段,也是不同社会成员之间相互交流和沟通的重要途径。

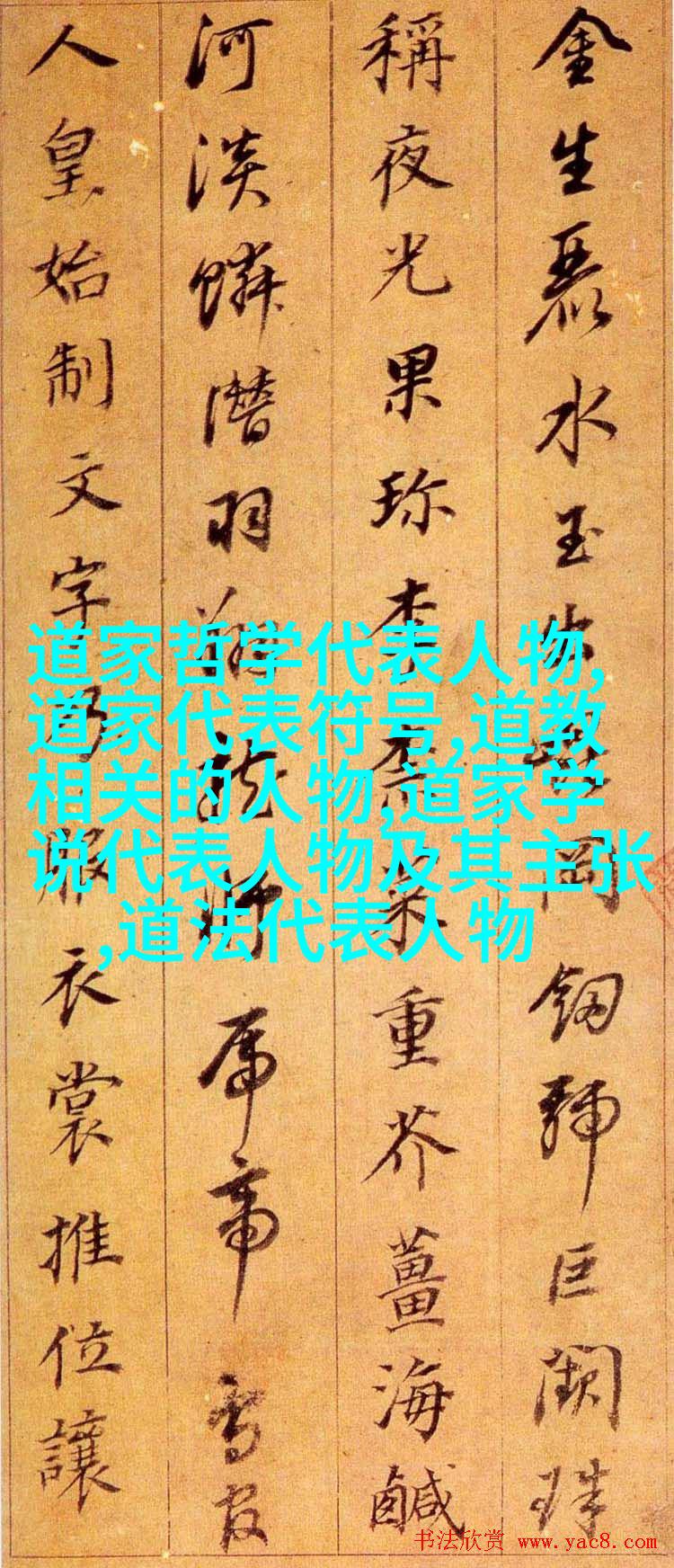

礼仪制度及其功能

封建礼教中的礼仪制度包括了各种节日庆典、婚丧嫁娶等重要生活活动,以及日常生活中的行走、坐立、饮食等细微举止。这些制度不仅体现了人与自然宇宙间的谐调,更体现了人际关系中的尊卑有序。它们通过一系列复杂而严格的规则来确保每个人都知道自己的位置以及如何在这个结构化严格的人际网络中进行行动。

社会身份认同与角色扮演

在封建社会,每个人都是按照其出生时的地位或后来的地位来定义自己。在这种情况下,人们需要遵循特定的行为准则,以展现他们所承担角色所需的情感表达方式。这意味着贵族应该表现得高雅优雅,而平民则要保持谦逊低调。此外,还有许多具体规定,如穿戴风俗、言谈举止等,都被用作标识一个人的身份,并为他提供适当社交场合下的行为指导。

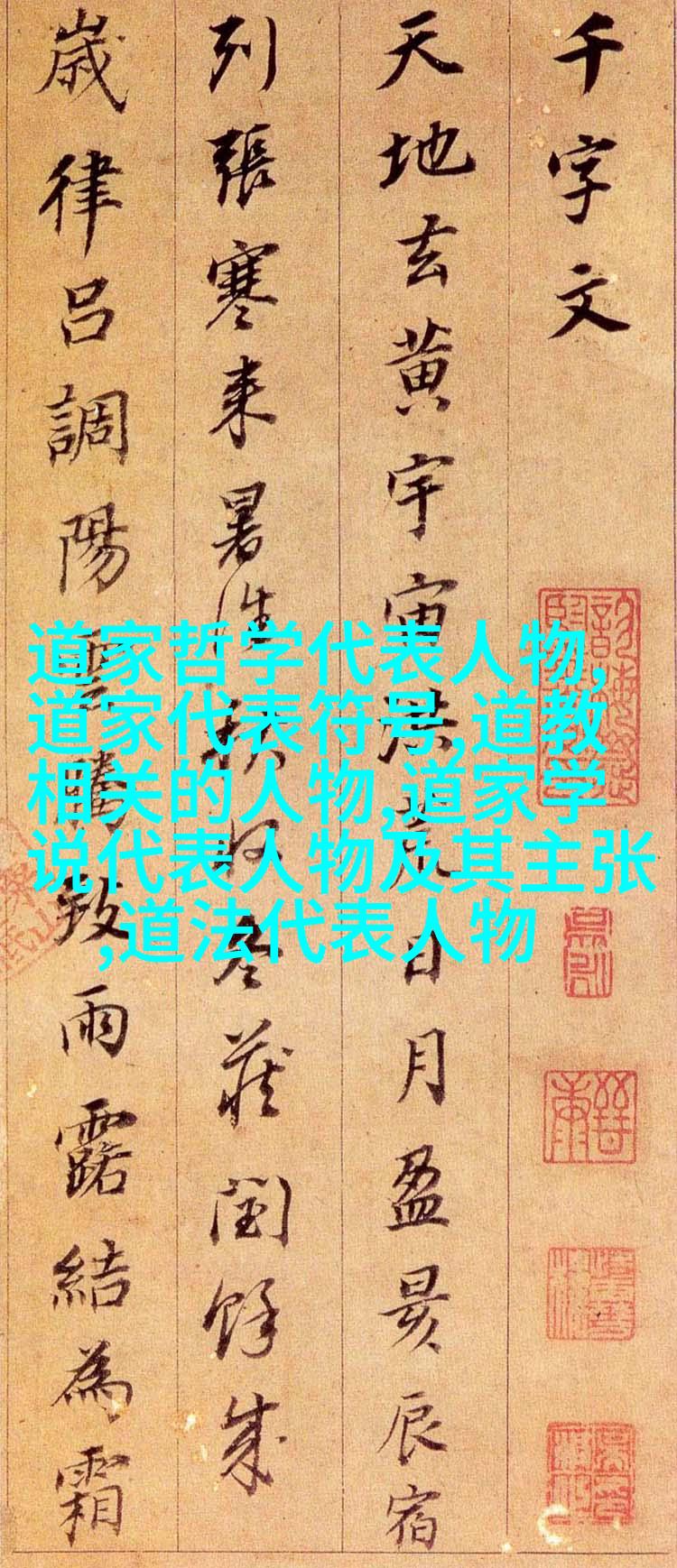

教育体系及道德教育

为了确保各阶层人民能够正确理解并遵守这些规则,封建时代发展了一套教育体系,这些教育系统强调传授知识,同时也注重培养学生们遵循既定道德标准的心理品质。例如,在中国古代,“三纲五常”(父慈子孝兄妹均兄弟友姐妹 sisters)即代表了一种家庭伦理观念,它要求儿女必须对父母无条件服从,同时要求兄弟姐妹之间互相敬爱。

习俗传承与文化遗产

随着时间推移,这些习俗便成为了一种深厚的文化遗产,它们跨越世纪而延续,不断地影响着新一代人们。而且,由于这些习俗往往伴随着神话故事或者宗教信仰,它们也成为了人们心灵世界的一部分,为人们提供了精神寄托。当旧有的政治体系瓦解时,这些习俗依然能够激发共鸣,让那些失去了共同价值观念的人群找到新的归属感。