道家的宇宙观与西方宇宙论有什么不同之处

在人类的智慧探索历史中,关于宇宙和生命的理解一直是哲学、科学和宗教等领域的重要议题。东方文化中的道家学说,以及西方文化中的各种宇宙观念,都对这个问题给出了各自独特的答案。道家学者以其深邃的哲思,构建了一个关于自然界本质和人生意义的理论体系,这个体系与西方传统哲学中有关宇宙及生命起源、发展规律以及存在目的的一系列思想形成鲜明对比。

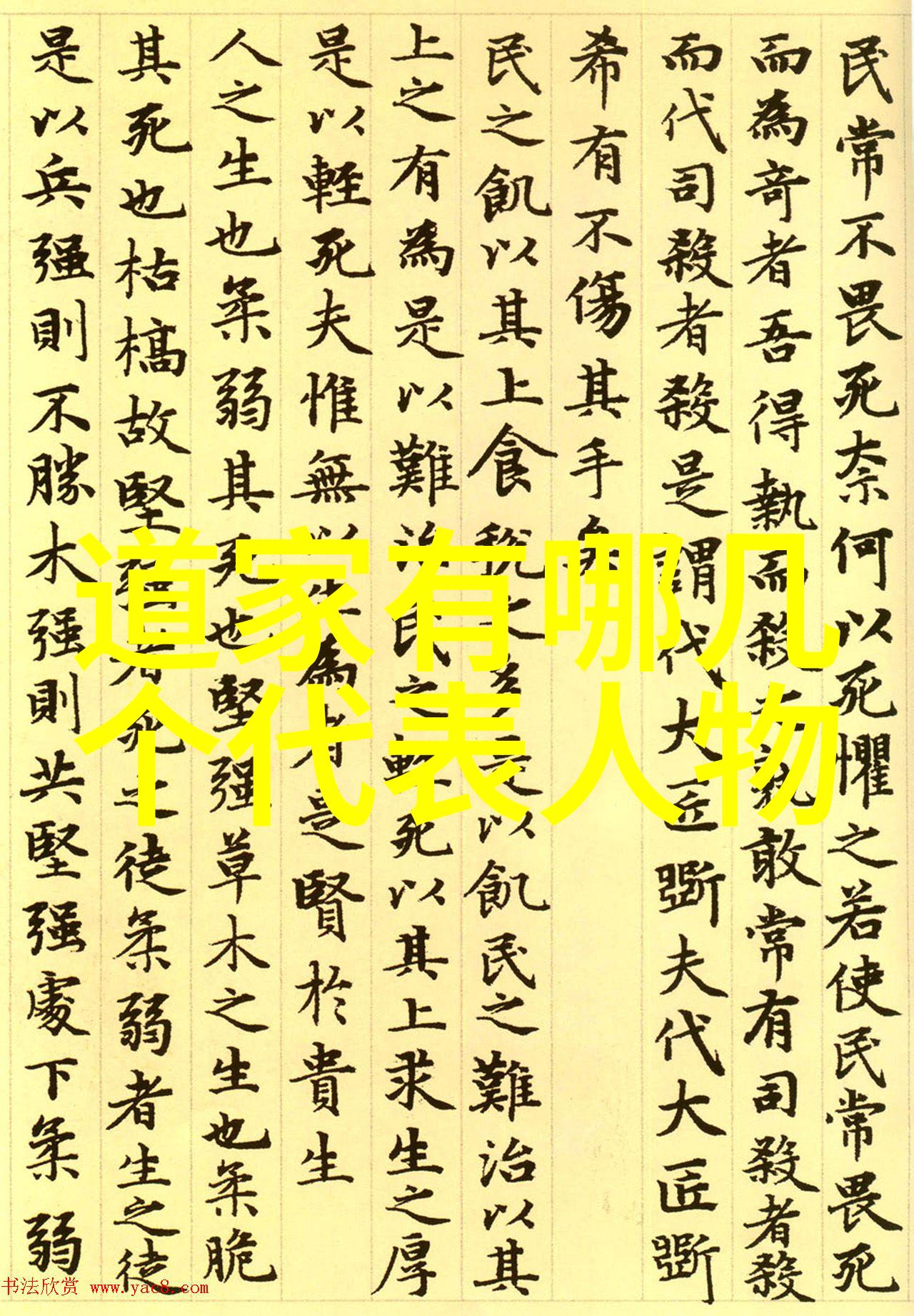

首先,我们需要了解什么是道家学说。道家,也称为道教,是中国古代的一种哲学思想,它基于《老子》、《庄子》等经典著作,对后世产生了深远影响。它强调“无为而治”,主张顺应自然法则,不强求功利,而是在天地间自由流转,追求内心平静和精神自由。在这一背景下,道家的宇宙观就显得格外特别。

从最根本上讲,道家的宇宙观认为整个世界都是由一股永恒不变、不可见但普遍存在的事物——即“道”所塑造。这股力量超越了时间空间限制,是一切事物生成变化的根源。而所有现象,无论是大到星辰运行,小到草木生长,都不过是这股力量在运作过程中的表现形式。因此,在这样的认识体系中,每个人都应该回归于这种原始纯净状态,与大自然保持一致,从而实现人生的真正意义。

相对于此,西方哲学尤其是在古希腊时期,以苏格拉底、柏拉图为代表的人类主义精神,对于知识探究持有极高评价,他们相信通过理性思考可以揭示事物本质,并且追求完美无缺。但在考虑到万物起始和终结的问题时,他们倾向于提出一些具体模型,比如亚里士多德提出的四元素理论(土、水、火、空气),或者更晚些时候哥白尼的地心模型来解释太阳系结构,这些模型虽然经过不断修正,但仍然试图用有限的手段去描述无限广阔的大千世界。

然而,在现代科学革命之后,由伽利略开启的一个新的时代开始,其主要标志之一就是放弃绝对真理寻找客观实存的事实。此刻,我们更加重视数据收集与分析,而不是单凭逻辑推理或直觉判断来构建我们的世界看法。此时,此前那些抽象化概念,如柏拉图式形态理论已经被实际实验所检验并逐渐淘汰出局,同时我们也学会了如何使用这些方法建立更加精确可靠的事实基础。这使得我们对于周围环境理解变得越发清晰,但同时也引发了一系列关于知识边界与信仰来源的问题讨论。

综上所述,我们可以看到两种不同的思维方式:一种基于内省沉思,与自然之谜保持高度关联;另一种则更多依赖经验证据及其分析手段来揭示事物背后的秘密。在这样不同的框架下,一些基本问题似乎又重新出现:哪种方法更能接近真理?两者的关系又是什么?为什么有人会选择一条道路,而他人却选择另一条?每个人的回答都会反映出他们对于生活本身最核心认知上的差异,这也是人类文明进步的一个重要方面——不断探索未知,为自己的未来打算,为自己找到属于自己的位置,让这个世界变得更加丰富多彩。而作为文明的一部分,无论是一名行走江湖的小人物还是坐在山林间沉思的大师,那些关于“何谓‘我’?”、“何谓‘他’?”、“何谓‘那’?”的问题总是伴随着每一步前行,那便是一个永恒的话题,即使到了今天依旧如此重要,因为它触及到了人的身份感与存在感,最终可能会指引我们找到那个能够让我们感到满足与安宁的地方。

最后,当我们回望过去,看看这些思想如何影响过我们的祖先们,以及它们现在正在怎样塑造着我们的未来;当我们面向未来,看看这场跨越千年的辩论是否还能继续下去;当我们站在这里,用双眼看着眼前的世界,用心灵感觉着周围发生的事情的时候,我们发现,“问”这个词汇成为了一个神圣而又简单的事情,它带领人们穿梭于过去至今,又穿越时间回到未来的交错点,它告诉人们,即使是在最遥远的地方,也有共同点连接着所有的人类社会——那些关于生命意义以及自身定位的问题。而在这样的背景下,每一次询问,无疑都是一次勇敢的心灵冒险,更是一次将自己置入其中进行思考和体验的情境设计。不管答案是否清晰,不管道路是否崎岖,只要有一颗愿意探索的心,就有可能找到属于自己的方向,有可能发现隐藏在每一个角落里的宝藏。这正如同老子的《道德经》中所说的:“知足常乐。”知道自己想要什么,并且努力去拥抱它,便能获得真正幸福安宁的人生。如果说人类历史上任何一次伟大的思想革命都是因为某种程度上的不满或好奇驱动,那么今天,或许也是这样。当你读完这篇文章,你想象一下,如果你是个居住在公元前500年左右的小小农民,你会不会觉得惊讶?你的生活方式那么原始,却拥有如此深邃复杂的情感需求!但如果你再进一步想象,你若是一个居住在地球末日之前的小小工程师,你会不会感到恐惧?你的技术能力那么先进,却无法预料地球命运!所以,不管你走的是哪条路线,只要坚持原则,不断学习,就像那些早已离开尘世的大师一样,可以轻松驾驭潮流,将一切困难挑战化作成机遇。你准备好了吗?让咱们一起踏上这趟旅程吧!