无为和有为的区别 - 静观与主动探索无为与有为智慧的差异

静观与主动:探索无为与有为智慧的差异

在这个快节奏、高竞争力的时代,人们常常被要求不停地行动,不断地追求。然而,在生活和工作中,我们也需要学会选择时机,懂得什么时候应该采取行动,什么时候应该保持沉默。无为和有为,是两个截然不同的态度,它们之间的区别就像两条不同的人生道路。

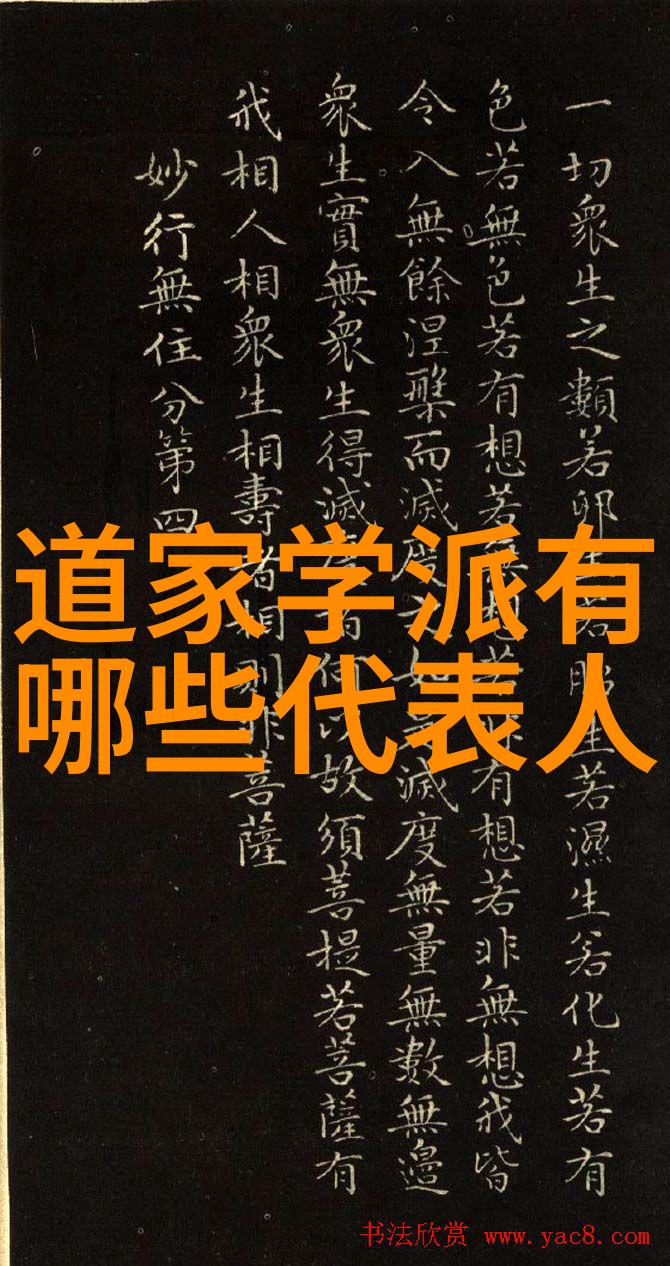

首先,让我们来看看“无为”的含义。在佛教中,无为是一种修行方式,即通过放下自己的执着、欲望和判断,从而达到内心的平静。这一理念强调的是一种内在的力量,而不是外部的表现。例如,一位禅师可能会通过长时间的地道修炼来培养这种状态,他不会去努力改变外界,只是专注于自身的心灵净化。

相反,“有为”则意味着积极参与到世界中去,用我们的行为影响周围的人和事物。这通常涉及到计划、组织、执行等多个步骤,以实现特定的目标或结果。比如,一位企业家可能会不断推出新产品、新服务,以适应市场变化并占领市场份额,这就是典型的有为行为。

当然,没有绝对的一成不变的事物,无论是无为还是有為,都需要根据具体情况进行调整。在某些情况下,有的时候保持沉默更能体现智慧;而在另一些情况下,积极出手更能展现能力。例如,当一个国家面临外交危机时,其领导者是否能够巧妙地利用话语进行缓冲,使对方失去攻击立足点,这就是高明的“无 为”。

同样,在商业领域,如果一家公司遇到了竞争对手激烈攻势,它可以选择继续投入更多资源进行回击(这属于“有為”),或者采取更加策略性的措施,比如引导公众舆论支持自己(这其实也是一种很好的“无為”,因为它并不直接参与正面冲突)。

因此,无作为与之相对的是,有作为。但这里的问题在于,并不是所有的情况都适合采用完全相同的一种策略。而且,有的时候,“做得少”并不一定意味着你没有做好事,而是你正在寻找一种更有效率,更持久的手段。

总结来说,无作为是一个关于精简、节约精力以及专注于本质的事情,而有的作为则关乎创造价值、解决问题以及塑造环境。当我们理解了这一点,我们就可以根据情境选择最恰当的策略——既要知道何时该静坐,也要知道何时该站起来。此乃人生哲学中的至关重要之处,因为它关系到我们如何处理日常生活中的各种挑战,以及如何找到真正意义上的成功与幸福。