无为而治不做事的艺术与哲学探究

无为之道,源远流长

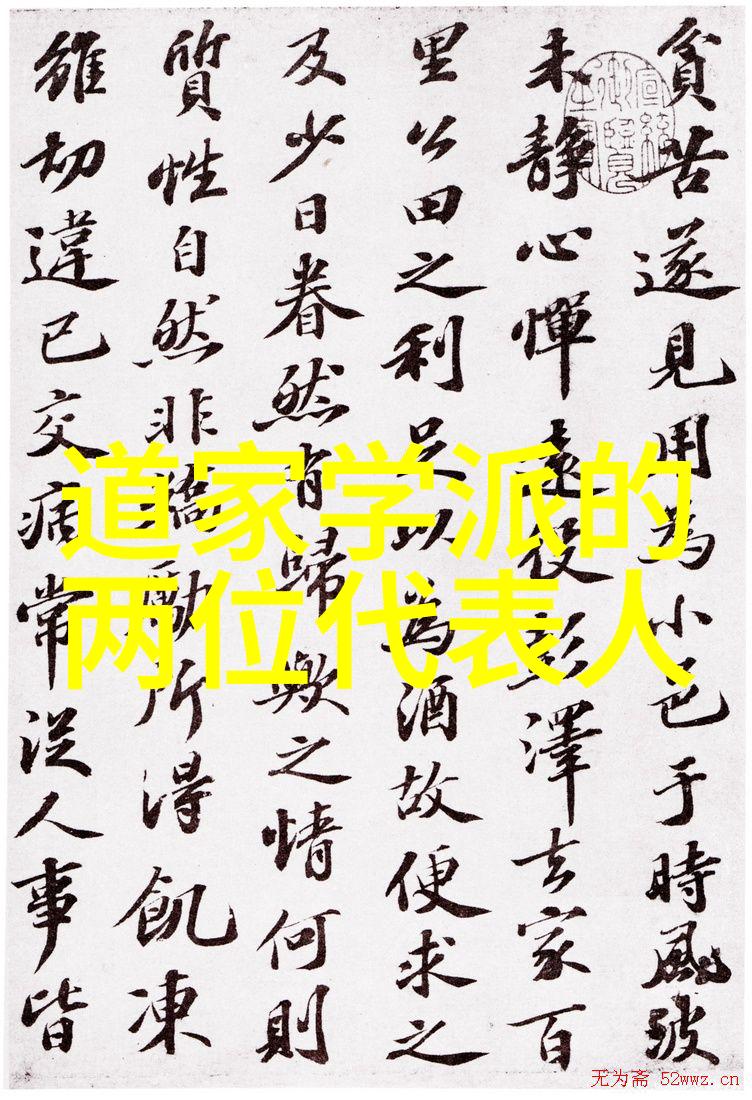

无为之道,是一种深刻的人生哲学,它强调的是内在的修养和外在的行动之间的平衡。在中国古代,孔子、老子、庄子等思想家都对这一概念有着自己的理解和阐述。孔子的“己所不欲,勿施于人”体现了对他人的尊重和宽容,而老子的“知足常乐”则表达了对于物质世界的超脱。

为而不为:选择与放弃

在日常生活中,我们常常面临选择与放弃的问题。如何做出正确的抉择,这是一个需要我们不断思考和实践的问题。按照无为之道来看,我们应该是为了实现自我价值,不断地追求个人的成长,但又不能让个人欲望过度膨胀,以至于影响到周围的人或环境。这就要求我们要有明智地选择,并且学会放弃那些可能会阻碍自己发展或者伤害他人的行为。

内心世界中的平静

一个真正懂得无为的人,他的心理状态将非常稳定。他不会被外界的事情所打扰,因为他的内心已经达到了一种超然的地步。他能够从容应对各种挑战,从而保持一颗平静的心。在现代社会,这样的境界显得尤其珍贵,因为它可以帮助我们减少焦虑和压力,让我们的生活更加轻松愉快。

无为不是懒惰

很多人认为,无为就是懒惰,就是没有责任感。但实际上,无为是一种高级的处世智慧,它要求我们要有一定的文化素养和精神境界。一个人如果只注重眼前利益,而忽略了长远目标,那么即使工作勤奋,也很难得到真正意义上的成功。而那些能够把握住大局,对事情有全局观念的人,他们往往更容易取得成功。

实践中的困惑与启示

虽然理论上讲,无为似乎很简单,但在实际操作中却经常遇到困难。当你尝试去改变自己的行为模式时,你会发现这个过程并不容易。你需要不断地调整自己的思维方式,不断地学习新的知识,不断地提升自己的能力。这是一个持续不断的过程,但是正是这种过程,使我们的生命变得丰富多彩,也使我们的内心变得更加坚韧。