道法自然的智者与天地不仁的先知

在古老而神秘的中国哲学中,有两位代表人物,他们分别是道家的代表人物老子和儒家代表人物孔子的思想对后世产生了深远影响。他们的主张如同两个世界观,相辅相成又互为反衬,形成了一种独特而微妙的情感共鸣。

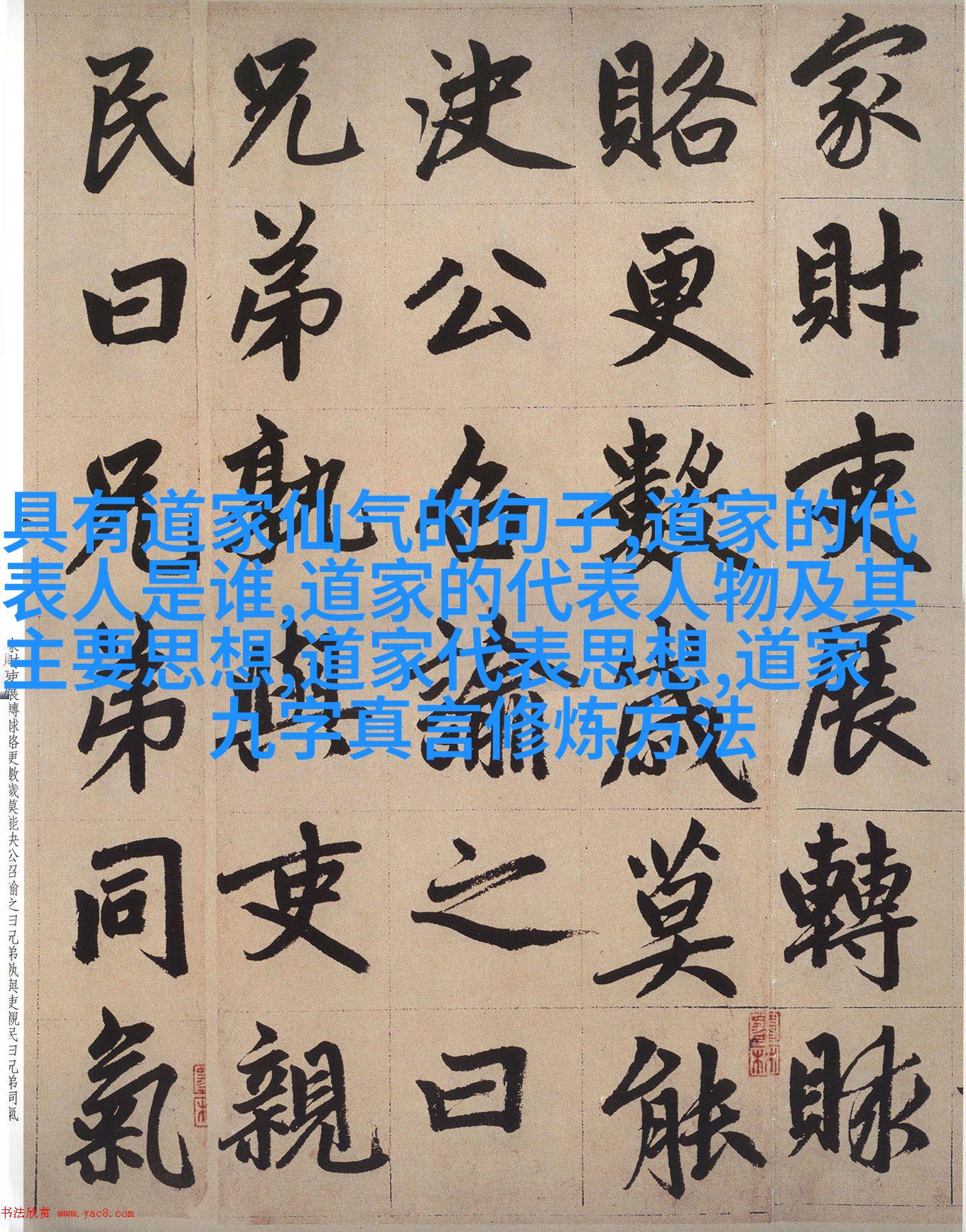

天地不仁以万物为刍狗

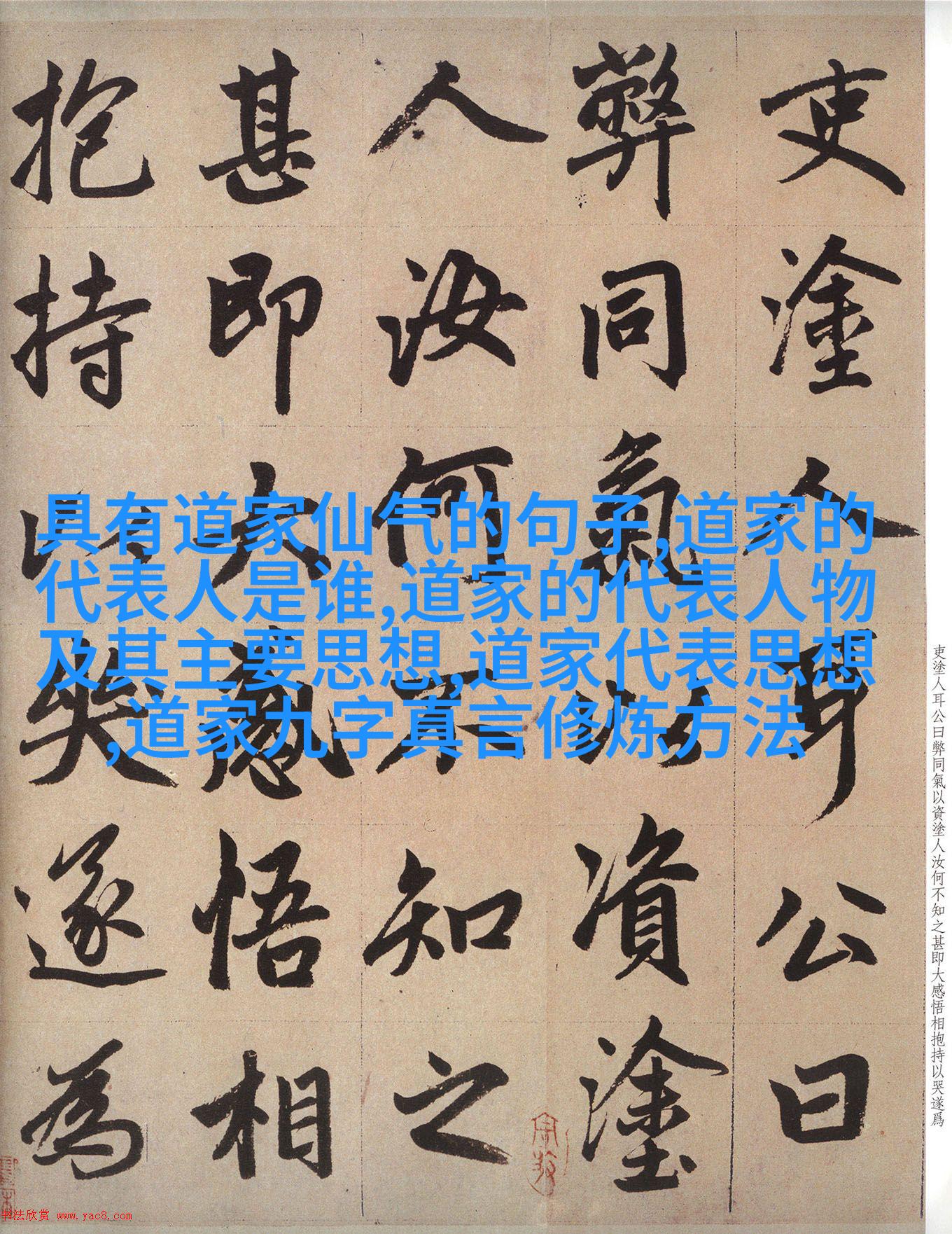

在老子的《道德经》中,他提出“无为而治”的治国理念,这个概念强调的是一种内省、顺应自然规律的心态,而不是通过外力去控制和改变事物。这是一种极其高超且深刻的人生智慧,它鼓励人们放下执着,顺从宇宙大势,以达到心灵上的自由和平静。

然而,在另一方面,有一个与之完全不同的哲学体系,那就是儒家的孔子,他提倡的是“仁”作为人际关系中的核心价值。他认为,“己所不欲,勿施于人”,这意味着我们应该做到自己希望别人对自己这样做的事情。这种基于爱、责任和尊重的人文主义情怀,为后来的社会伦理提供了坚实的基础。

道家与儒家:二元对立还是合璧双全?

虽然老子和孔子的思想看似背离,但实际上它们也有着千丝万缕的联系。在某些层面上,它们可以被视作补充对方不足的地方。比如说,当面对复杂多变的人生时,我们可以尝试采取一种更为内省、更注重本质的事物来审视问题;同时,也不能忽略了人类社会中那份温暖、关爱以及共同发展的情感需求。

反差与融合:寻找终极真谛

随着时间推移,这两套理论并没有简单地消亡或成为历史遗迹,而是逐渐融入到中华文化的大熔炉中,不断演化变化,最终成为中国传统文化的一部分。在这个过程中,无论是追求自我完善还是追求他人的幸福,都变得更加重要,因为它们彼此之间既有竞争又有协同效应。

总结来说,《道德经》中的“无为而治”与《论语》中的“仁”构成了古代中国哲学的一个奇妙双簧,它们即便存在差异,却也各有其独特之处,在不同的历史阶段发挥着不同的作用。对于今天的人们来说,这一对反差现象仍然具有启示意义,让我们在追求个人自由与社会进步之间找到平衡点,从而走向更加全面、高尚的人生道路。