哲学探究-无为而治解读对无为而无不为的深刻理解

无为而治:解读对“无为而无不为”的深刻理解

在中国哲学中,“无为而治”这一概念源远流长,是道家思想的重要组成部分。它强调的是一种领导方式,即通过最小化干预,最大化自然规律的作用来达到管理和治理的目的。这种思想在当代仍然具有重要意义,特别是在面对复杂多变的社会环境时。

要深入理解“无为而无不为”,我们首先需要认识到这并不是指完全放手,而是指智慧地运用力量,使之达到最佳效果。这就要求领导者具备极高的政治智慧和战略眼光。

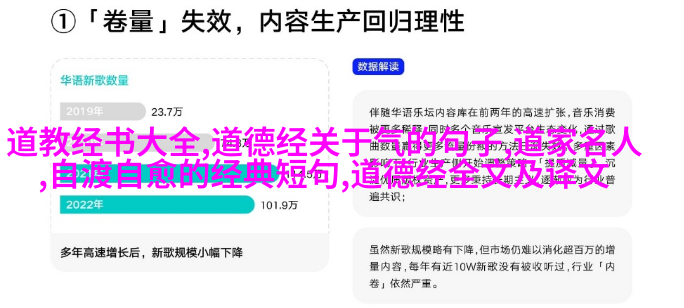

例如,在经济发展领域,如果政府过度干预市场,不给企业足够的空间自主运行,那么市场效率会受到限制,可能导致资源配置不合理、创新能力下降。而相反,如果政府能够制定出合理的政策框架,让市场机制发挥作用,那么经济就会得到更健康、持续发展。

同样,在教育领域,“非干预式教学法”也是一个很好的实践案例。在这种教学方法中,老师更多地扮演着引导者的角色,而不是直接灌输知识。这有助于学生更加主动学习,对知识产生真正理解和兴趣,从而提高学习效率和质量。

此外,“让人民群众自己解决问题”也是“无为而治”的体现。在公共卫生领域,当发生疫情时,如果政府能迅速做好准备工作,但同时也鼓励民间组织参与防控措施,比如社区自我隔离、小区内部协作等,这种方式往往能够更有效地控制疫情,并减少社会压力。

总结来说,对于“无为而無不為”的理解并不意味着消极或缺乏行动,而是要找到恰当的地方适度施加影响,以确保整体目标得以实现。这种哲学思维对于现代社会管理提供了宝贵启示,它提醒我们在处理复杂问题时,要灵活应变,用最少的人力与物力取得最大效果。