无为还是无不为我们都是正在说梦的痴人用此生去完成修行的愿易经对女人的性格暗示在古籍中的物品寓意探究

道教中的“无为”与现代社会的追求

在探讨道教思想时,我们常提及“无为”和“清静”,它们是修行的核心理念。然而,在现代社会竞争激烈的环境中,人们往往会误解这些概念,认为它们过于消极,不适应现实。

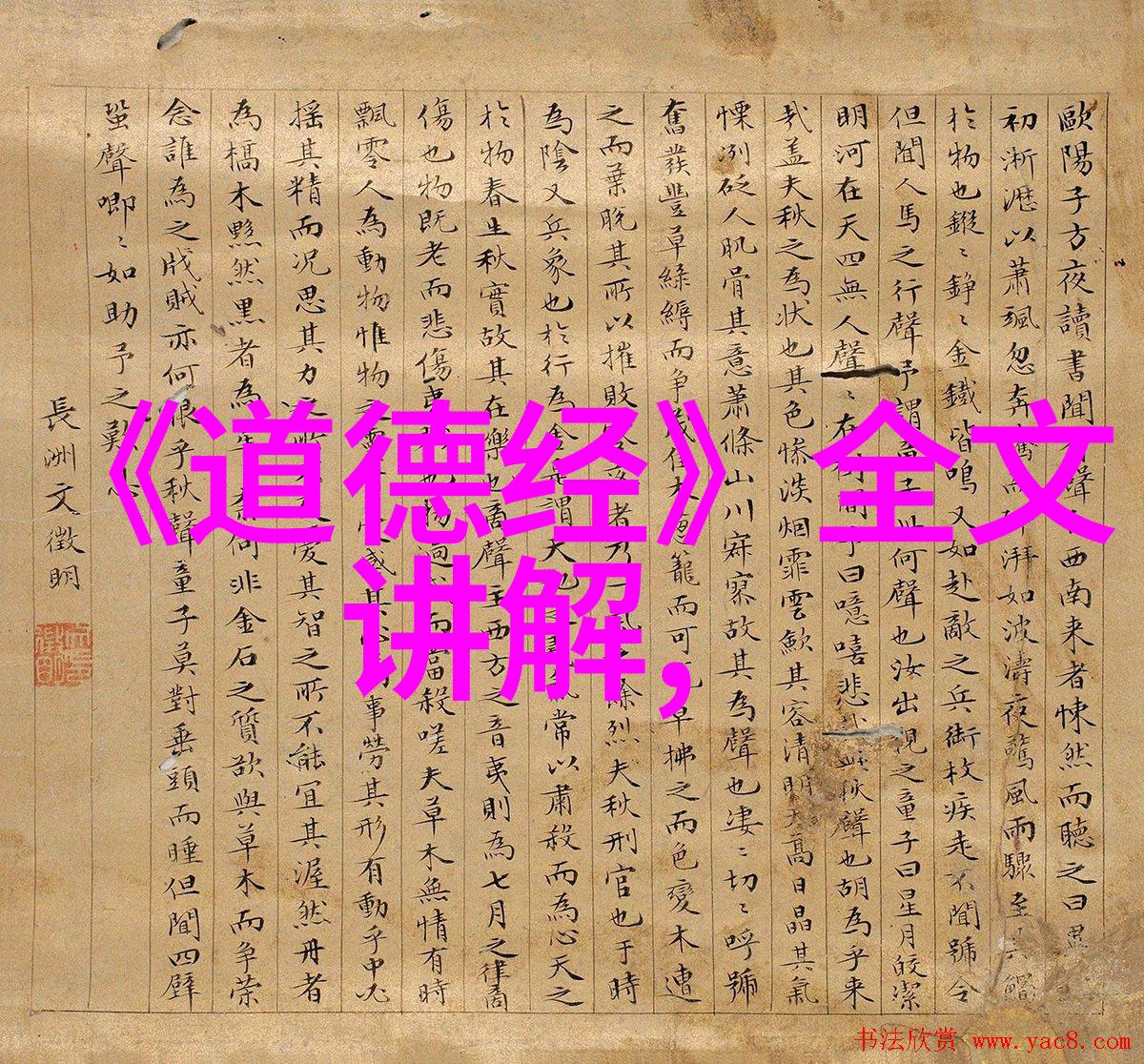

实际上,深入《道德经》的章节,如第2章至63章,都包含了关于“无为”的重要观点,但同时也强调了通过“为、教、化”来实现修行目标。这意味着,“无为”仅是一种手段,而非目的。其最终目的是要通过信仰和修行达到个人的内心平静,并促进整个社会的和谐与秩序。

因此,可以看出道教不仅关注个人修身,也期望通过信奉者自我提升,最终影响整个社会。这里的“无为”,可以理解为人间的大有作为。

除了对有与无之间生成转化关系的探究之外,对大众来说,更直接且现实意义明确的是,道教如何处理出世与入世这两个看似相反的人生价值选择。在面对隐世逍遥或积极参与世俗生活的问题时,我们忽略了道教中隐含入世因素的事实。

著名学者李养正先生在《漫谈道教特征》一文中指出,道教追求境界具有双重性,即既有隐又有显,这两者的结合体现了特殊性。他将此分为了现实层面上的建立公平世界,以及理想层面的修身养性,使得人们摆脱欲望驱使,从而实现真正的心灵自由。

虽然神仙成仙是数千年来人类追求的最高理想,但它本质上也展现了一种精神状态,即超脱自在,不受物质累赘。这说明即便是在追求仙境的情况下,也并没有完全逃离真性的回归,因此,无论是仙境还是隐士,其背后都蕴含着相同的心灵品质——合于真性或称之为合于自然法则。

最后,要认识到,无论是度人还是自己,都需要不断地从显向隐转变,从欲向简退缩,只有这样才能逐渐明白此生的真谛。这样的过程漫长且艰难,但只有每个人的努力去寻找自己的答案,他人所提供的一切指导都是辅助工具。而最终得到答案,是一个属于自己的故事。如果我们能做到这一点,那么就已经达到了最高等级的人生境界——甘其食、美其服、安其居、乐其俗,就是一种完整的人生。在这个意义上,每个人都应该成为自己生命旅途上的导师,让每一步走得充满智慧,让每一次选择都符合内心的声音,让我们在这片土地上,为世界带来更多光明和爱意。