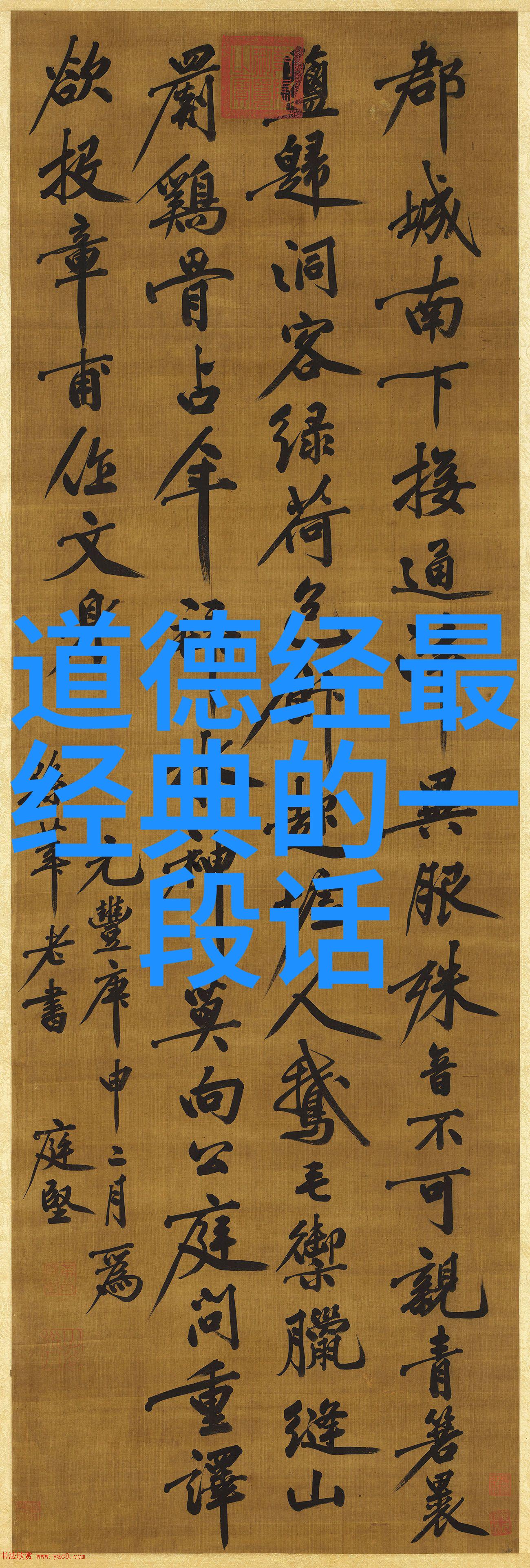

道家智慧的深邃之光解读古代哲人的隐喻与寓言

在漫长的人类历史中,道家思想以其独特的哲学体系和丰富的文化内涵,对后世产生了深远影响。道家的主要著作,如《老子》、《庄子》等,不仅是中国哲学宝库中的瑰宝,也是世界智慧的重要组成部分。通过对这些经典文本的细致解读,我们可以发现其中蕴含着许多隐喻和寓言,它们不仅仅是表面的语言,更是一种深刻的心灵启迪。

首先,让我们来探讨“道”的概念。在《老子·第一章》中提到:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”这里,“道”并非指某种存在或实体,而是一种状态、一种原理。它代表着宇宙万物生成变化的根本法则,是一种无形而又普遍存在的事物。这就引出了一个问题:如果“道”不是具体可见的事物,那么我们如何理解它呢?这正是一个需要通过思考和反思才能逐渐揭开面纱的问题。

其次,《庄子》的笔触更加自由奔放,他在作品中运用了大量的人物化、动物化等手法,这些都是他对自然界和人类社会进行批判的一种方式。他将自己置身于各种奇异的情境之中,以此来抨击传统观念中的束缚,比如儒家的礼教、墨家的法律等。这一点体现在《庄子·山木篇》里,他借助于故事的手法,用象征性的树木比喻人生的多变性,从而展现出超脱世俗欲望、追求自我实现的高尚理想。

再者,《庄子的“梦游空城”》,也是这样一种寓言式的话语。当一个人梦见自己游览空旷无人的城市时,但当他醒来后,却发现一切不过幻觉,那意味着什么?这不仅是在讲述一个荒诞但真实发生的事情,更是在说我们的现实生活可能也只是个梦境。而这种虚幻与真相之间微妙的地缘关系,是现代人常常忽视的一个层面上的谜题。

此外,在《老子的“知足不辱,知止不殆”》这样的句式下,我们能看到的是一种超然态度。在这个过程中,“知足”,即满足于自己的所得;“不辱”,即避免因为贪婪而陷入困境;同时,“知止”,即明确自己的界限;“不殆”,即避免过度扩张导致失败。这就是一种对于生命价值判断标准的一种修养,这样的修养能够帮助人们更好地应对复杂多变的人生挑战。

还有一点值得注意的是,《庄子的动物化人物描写》,例如将孔子比作狗,将孙武比作鹰等,其目的并不仅在于讽刺,而更多的是要让人们认识到每个人都有各自固有的天赋以及特定的作用,不应该盲目模仿或效仿别人。这种主张强调个人本真的价值,以及推崇不同的声音与能力在社会中的共存与合作,这正是今天我们所需学习的一门课程,即尊重多元文化与个人差异,并从中汲取营养,同时也为社会带来新的活力和创造力。

最后,在解读这些古代智者的语录时,我们不能只停留在文字表面的意义上,还需要去寻找它们背后的深层含义,每一个字眼似乎都承载着千年沉淀下的智慧。只有这样,我们才能真正地把握住这些经典文本给予我们的启示,为现代社会注入一丝丝古人的风范。