中国古代哲学中道家与儒家的比较研究

在中国悠久的哲学史上,道家和儒家是两大代表性思想流派,它们各自具有深厚的文化底蕴和独特的哲学体系。道家以老子为代表人物,其主要思想体现在《道德经》中,强调“无为而治”,主张顺应自然、淡泊名利;而儒家则以孔子为核心人物,以《易经》、《礼记》等著作作为其理论基础,重视社会秩序、仁爱之德。

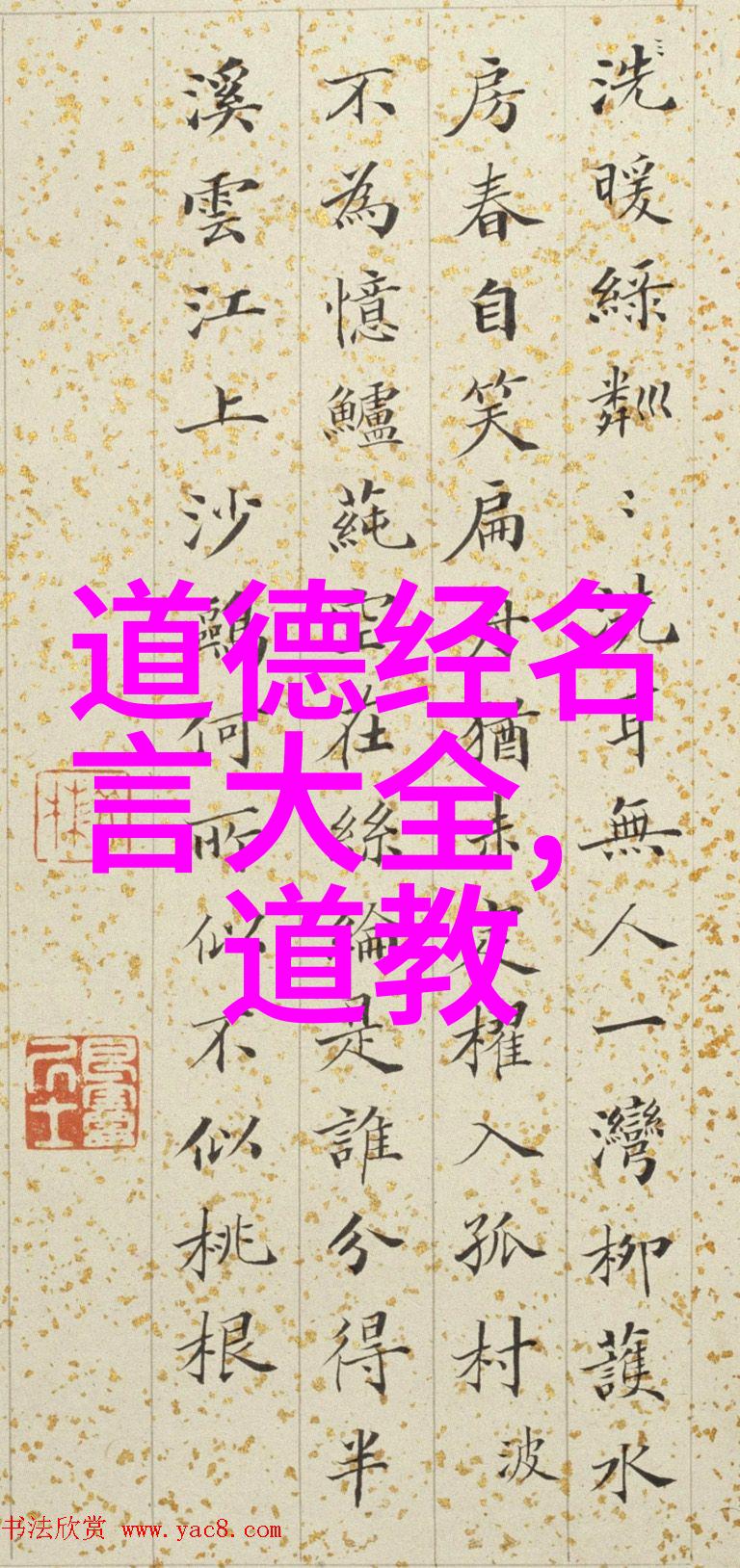

1. 道家的代表人物及其思想

老子的《道德经》是中国古代文學中的杰出作品,也是理解道家的重要文献。在这部书中,“道”被赋予了宇宙万物生成变化的根本原因的地位,是一切事物运行发展的本原。老子认为:“天下皆知美之为美,而皆不雅之谓我也。”(《庄子·齐物论》)这句话表明他对于世界的一种超脱态度,即不追求世俗意义上的名誉或功利。

儒家的代表人物及其思想

孔子的学生曾子说:“士习礼义,然后仁;行三思,则智。”(《论语·里仁》)这里显示了儒家重视个人修养和行为准则,以及对人性的认识。而儒家的伦理观点以“仁”、“义”、“礼”三字为核心,这些概念都是基于孔子的教导所形成的人际关系规范。

道与天地之间的关系

在道家看来,“天地不仁,以万物为刍狗”。这是一个极端否定人的价值观念,与此相对立的是儒家的“民本主义”,即国家制度应建立在民众基础上。这种不同立场直接影响着它们对于社会政治结构设计上的差异。

社会实践中的应用

当我们将这些理论应用到现实生活中时,可以发现尽管有着不同的起源和内涵,但两者都旨在解决人与自然以及人与人的关系问题。例如,在面对环境危机时,虽然有必要采取科学技术手段进行干预,但同时也需要倡导一种更接近于自然、节约资源利用的心态,这正符合了老子的“无 为而治”的精神。而在处理复杂的人际关系时,无论是依据儒家的伦理还是借鉴道家的宽容,都能带来积极效用。

当代价值及启示

随着现代社会快速发展,我们面临诸多挑战,如环境污染、资源枯竭以及全球化背景下的文化冲突等。在这样的背景下,不失为回顾并学习古代智慧,以期找到适合当前时代的问题解决方案。此外,对比分析两者的优势可以促进个体乃至整个社会更加全面成熟,从而实现更多层面的进步。

结语:融合与创新

综上所述,虽然历史上存在过严格划分两个系统但实际情况往往并非如此简单。这两个传统智慧应当互补,并结合现代需求不断演变,为构建更加完善的人类未来提供宝贵见解。当我们从过去汲取知识精华,同时勇于创新,将最好的部分融入到我们的日常生活中,那么我们就能走向更高水平的文明发展。