试论儒家思想中的顺其自然以及它如何指导我们的行为选择

在古代中国,儒家思想是最为广泛影响和深远的哲学体系之一。其中,“顺其自然”这一概念,在孔子、孟子等儒家圣贤的教导中占据了重要地位。这一理念与“无为则无所不为,无欲则刚”的智慧相呼应,它们共同构成了一个关于人生态度、社会责任和个人修养的完整理论体系。在本文中,我们将探讨“顺其自然”在儒家思想中的位置,以及它如何指导我们的行为选择。

首先,让我们回顾一下“无为则无所不为,无欲则刚”的含义。孔子的这句名言表达了一种内心世界的平静与自我节制,这种节制使得个体能够达到一种超然物外的状态,从而能够更好地处理各种复杂的人际关系和社会问题。这里,“无欲”指的是对外界事物的一种内心上的独立,不被外界诱惑而改变自己的原有立场;同时,“刚”代表着坚定不移的心境,即便面对逆境也不轻易动摇。

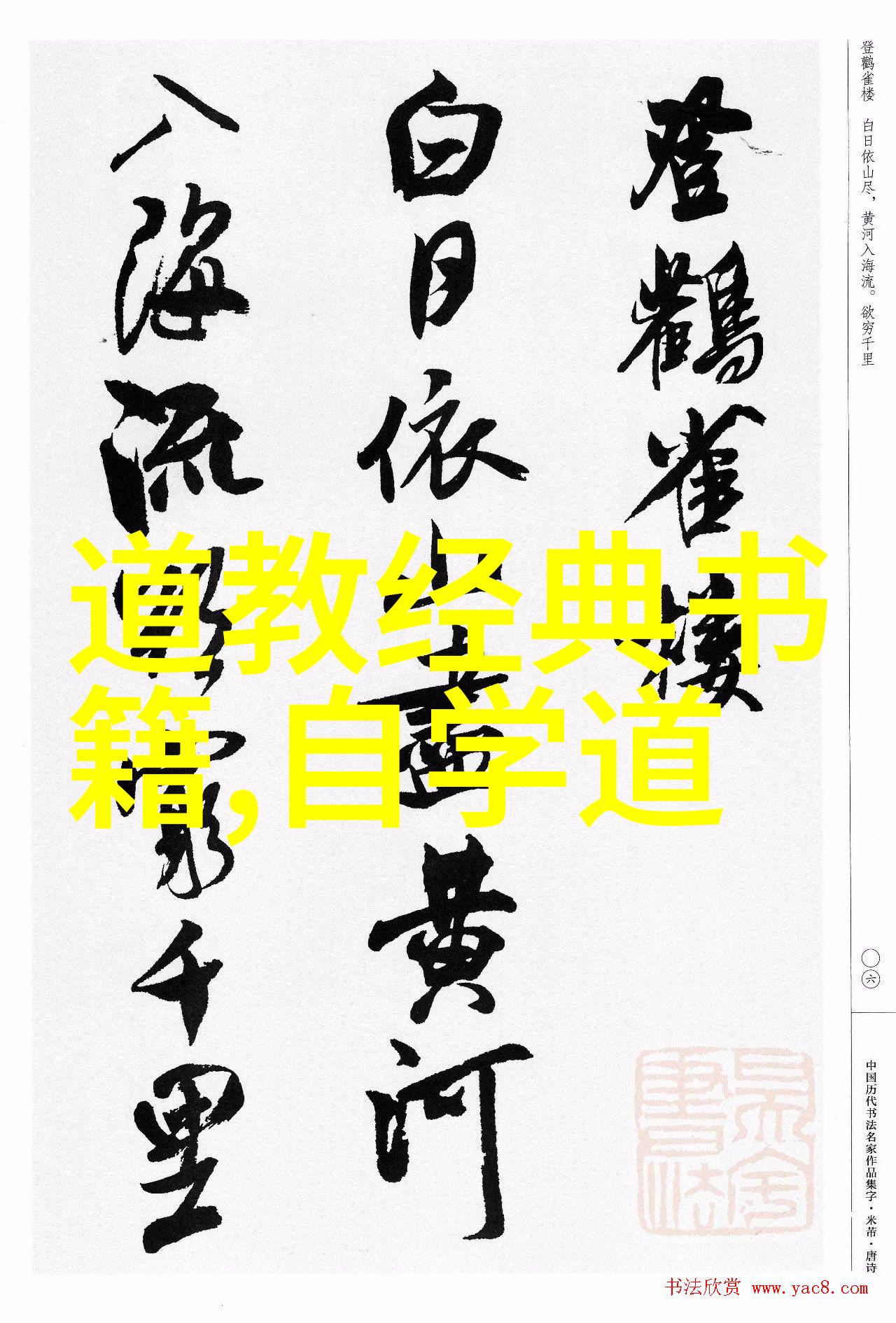

接下来,我们来看一下“顺其自然”的具体内容。在《论语》中,孔子提到:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”这句话强调了从认知到喜爱,再到真正享受事物本身的过程,而这种过程恰恰体现了“顺其自然”的精神。这意味着一个人应当根据自身的情感和能力去适应环境,不强求自己符合某些标准或模式,而是以一种轻松自在地接受事物存在的事态。

然而,这并不意味着没有任何行动或努力,只是在行动时要保持一种非拘束的心态,即使在困难时期也能保持冷静。不断追求完美会导致过度劳累,最终可能失去生活原本应该有的快乐。而通过学习和实践,可以逐渐理解什么是真正合适的事情,然后就能做出正确且高效的事情。当一个人能够完全融入这个流程,那么他就会发现自己其实并没有那么多需要担忧,因为一切都处于一种天然秩序之中。

再进一步探讨,儒家的这种道德观念还包含了一个核心概念——仁。这一概念通常被理解成同情心或者慈悲,但实际上,它是一种更加深刻的人性关怀。在《孟子·离娄下》中,有这样的话:“民由近食也,所以致力于仁也。”这里明确指出了仁源于人们之间互相帮助、共享资源,以此来维护社会秩序。如果说"无为则无所不为"反映了一种超越功利性的生活方式,那么"仁"正是实现这一理想的手段之一——通过关爱他人来完成对社会整体利益的大幅提升。

最后,让我们思考一下这些古老智慧对于现代人的意义。今天,我们面临如此快速变化的世界,每个人都必须不断适应新的挑战。但即便是在这样的背景下,如果我们仍然能够保持那份来自孔子的宁静,那么我们就能更清晰地看到前方路线,并且勇敢地迈向未来的每一步。此外,当我们遇到挫折或困难时,用孟子的温柔手法去抚慰自己,也许可以让那些痛苦变得更加容易承受,从而继续前行,对抗那些似乎无法克服的障碍。

总结来说,“无為則無所不可為”,這種觀點強調的是一個人的內心世界應該達到的狀態:無論處於何種環境,都應該保持一顆平靜的心靈,這樣才能適應並處理周遭的一切。而“順其自然”,則是一個實踐這種觀點的手段,它鼓勵我們對待現實以輕鬆自若的心態,並從容應對一切變化,這樣我們才會發現自己的生命比我們想象得更加豐富多彩,因為我們已經學會了解什麼事情是我們真正在乎,也知道怎麼樣才能讓生活充滿幸福與滿足感。