历史印记中的现代解读对古代名家书写的重新评价

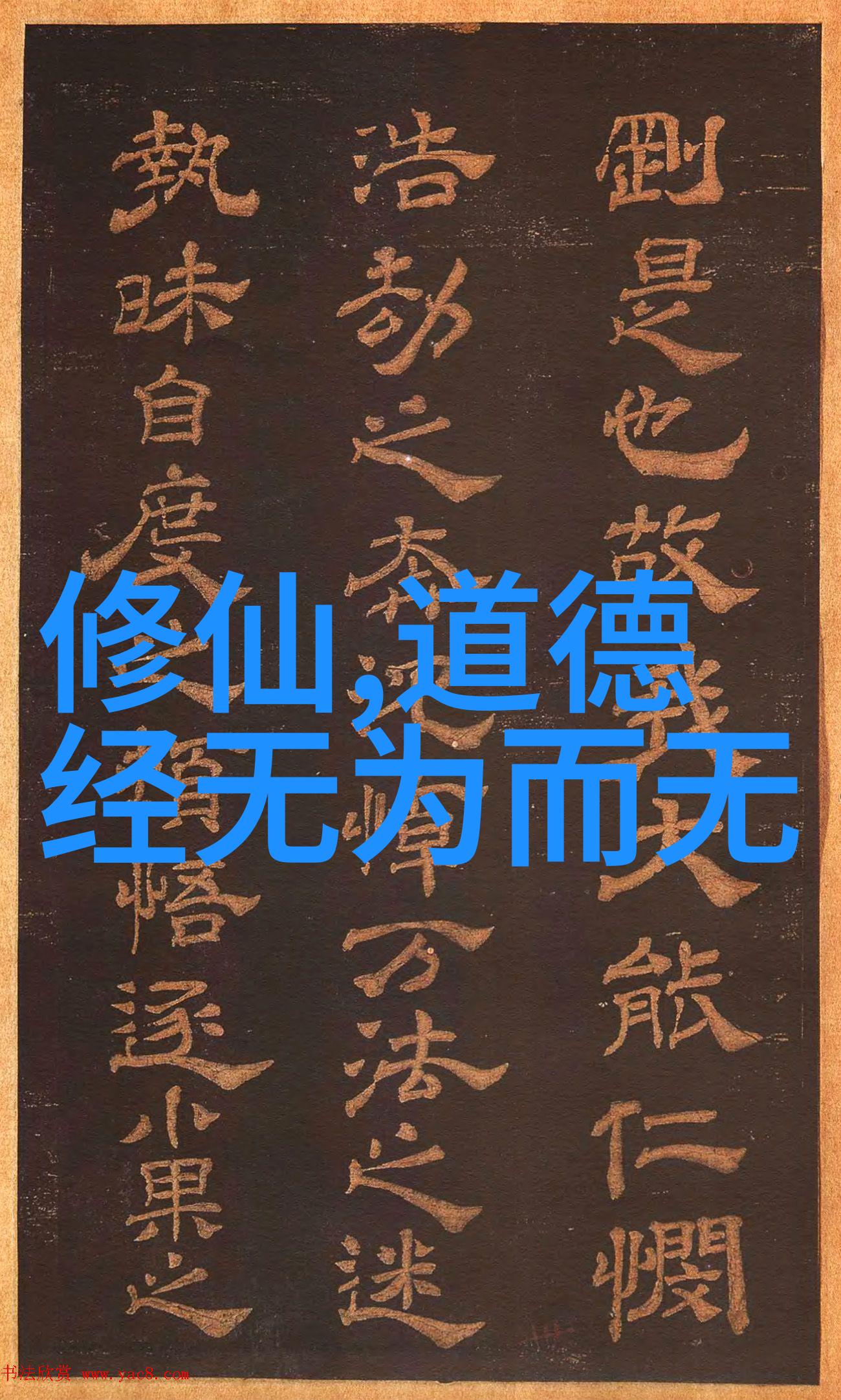

在漫长的历史长河中,书法艺术作为中华民族文化宝库的一部分,不仅仅是一种工具,更是承载着丰富情感、深厚文化底蕴和独特审美趣味的艺术形式。古代名家的书法作品,如同时间的铭记,记录了那一时代的人文精神与社会风貌。在今天,我们不仅要欣赏这些作品,还要从现代视角出发,对它们进行新的解读和点评,以期更好地理解其内涵。

首先,让我们谈谈“点评书法作品”的意义。在欣赏和研究任何一种艺术形式时,都需要有一定的标准或框架来分析和判断其价值。对于书法来说,这些标准可能包括笔力、墨色、布局、意境等多个方面。而当我们说“重新评价”时,则意味着我们试图超越传统观念,用更加开放的心态去看待这些古老的文字。

接下来,我们可以从几个不同的维度来探讨如何进行这样的点评:

笔力与技艺:古代名家之所以能够留下如此深刻印象,其笔力的精湛技艺无疑是关键所在。比如唐代著名书法家柳公权,他的小篆尤以劲拔有力而著称,而他的草书则以流畅自然见称。他笔下的每一个字都透露出浓郁的文学气息,与其他人相比显得格外突出。这一点即便放在今天,也能让后人的品鉴心生敬佩。

墨色与光影:不同颜色的墨水运用不同,可以营造出不同的氛围。例如宋代李成之手工制出的黑白墨盒,是中国画史上最为完善的一套,其各色墨水不但色泽鲜明,而且具有很高的艺术价值。此外,还有许多其他的手抄本,由于使用的是当时制作出来的手工制墨,所以每一块墨都充满了独特性,它们之间形成了一种特殊而神秘的情感交流。

布局与结构:在中国传统绘画中,布局往往被视为非常重要的一环,而这同样适用于书法。在一些优秀的地契(地图)或者诗词题跋中,我们可以看到作者通过巧妙地安排字形大小以及行列排列,使得整体构图既协调又富有层次感,从而增强了整个作品的情感表达能力。

意境与情感:最后,但并非最不重要的是,一个真正伟大的书法作品应该能够引起观者的情感共鸣。这通常取决于作者是否成功将自己的思想感情转化成了文字,并且这种转换过程应当是自然而然,没有过分拘泥于技术上的表现。正如清末民初临摹学派中的徐悲鸿,他通过临摹大师们遗留下来的巨作,不断寻求自己心灵深处未曾触及的地方,从而创造出了属于自己的新世界。

总结来说,当我们尝试去重新评价那些历经千年的古代名家之作的时候,我们其实是在探索一种跨越时间空间界限的人文交流方式。而这一切都是基于对过去文化遗产的尊重,以及对未来文化发展趋势的思考。在这个过程中,每一次新的发现,每一次新的解读,都将推动我们的审美意识不断前进,为人类文明提供更多可能性和希望。