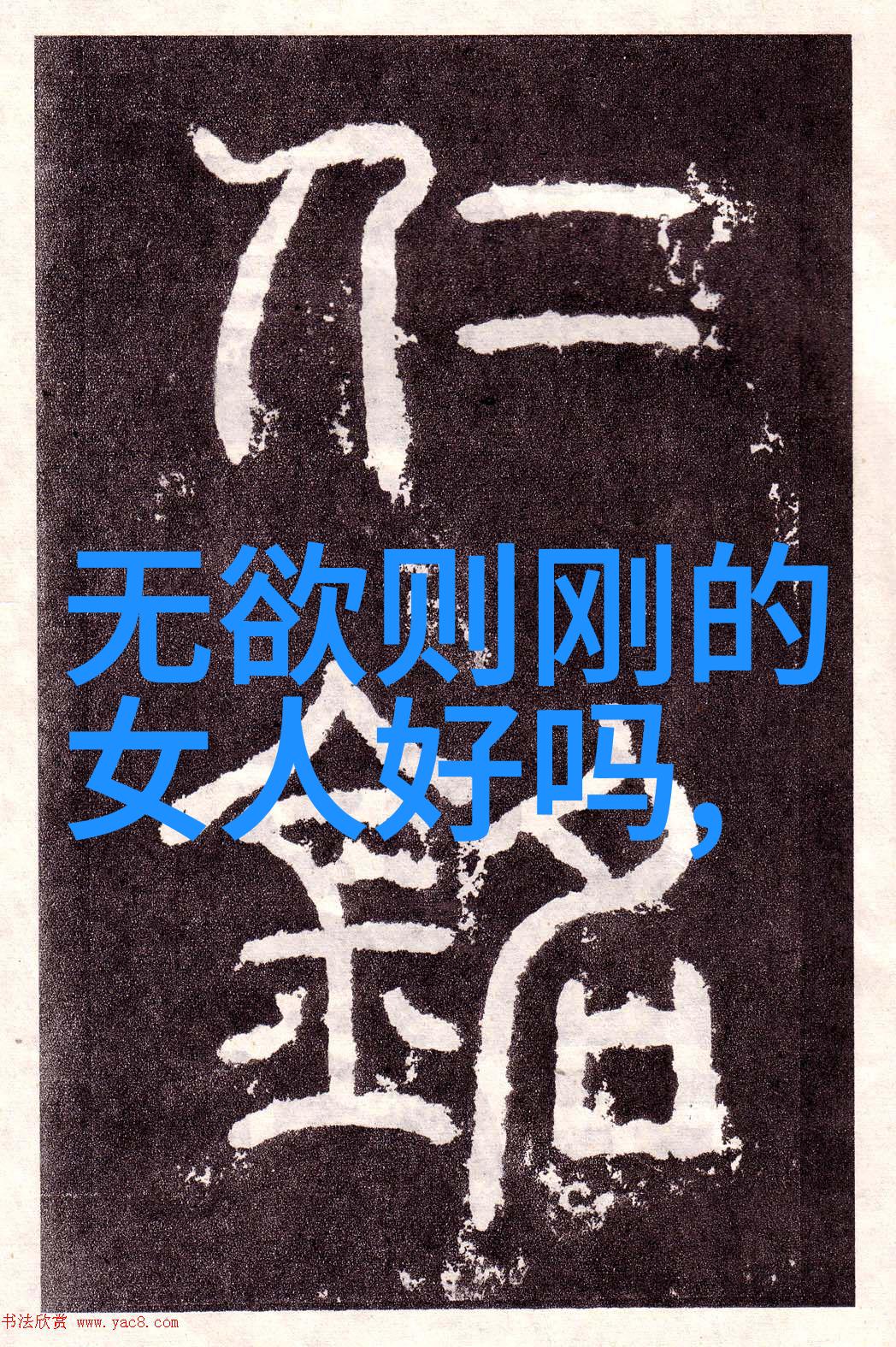

德道经中的不居的哲学思考

在中国古代哲学中,《德道经》作为一部重要的儒家典籍,深刻地探讨了“德”与“道”的概念,其思想对后世产生了深远的影响。其中,“不居”这一概念,被视为是实现个人修养和社会和谐的一种方式。在本文中,我们将详细探讨《德道经》中的“不居”,以及它所蕴含的哲学意义。

首先,我们需要明确的是,“不居”并不是指物理上的离开,而是一种精神状态,是一种超脱尘世物欲、志向清高的心态。在《庄子·大宗师》的开篇,就有这样的描述:“夫天下之至柔,驰骋于天下之至坚;无界之大空,藏匿于宇宙之小穴。”这里提到的“至柔”、“至坚”,正是体现了这种内外兼顾、相生相克的宇宙观念。

在《列子·汤问》,有一段著名的话语:“夫圣人者,不以物喜,不以己悲。心与万象同体,与日月换气,与四时更衣。”这说明圣人的心灵状态与自然万物融为一体,没有私欲,也没有过多的情感纠葛,这就是所谓的“不居”。

从这个角度来看,“不居”的哲学意义非常丰富,它代表了一种超越个人的理想境界。在当下的社会环境中,人们往往被各种利益驱使,无暇考虑到个人修养,更别说达到超然物外的地步。但是,如果我们能够通过不断地实践和学习,将这种理念内化于心,则可以逐渐培养出一种超然自得的心态,从而在生活中找到真正的平静和幸福。

此外,“不居”的概念还反映了一种对自然规律的尊重。这一点,在《庄子·知北海》也有所体现:“夫水流千里,不劳其身;火 burn 一炷香,不劳其力。”这里表达的是一种动静结合、用尽而又节约的手法,这也是一个关于如何在追求目标同时保持恬淡朴素生活态度的问题。而这恰好也是《德道经》强调的人生智慧之一,即通过理解自然规律来指导自己的行为,从而达到一个既能顺应自然,又能做到事半功倍的情况。

然而,要实现这种境界并不容易,因为它要求我们具备高度的人格魅力,以及极强的事业心。一个人如果能够真正地掌握并运用这些理念,那么他就能够成为领导者,为社会带来积极影响。而对于普通人来说,只要能在日常生活中模仿圣人的行为,那么也许我们就能走上通向智慧与快乐的小路。

总结来说,《德道经》的“不居”是一个复杂而深刻的话题,它包含着对个性修养、人生观察以及对自然世界理解等多方面内容。如果我们能够将其内化为自己的精神支柱,那么无疑会给我们的生活带来巨大的变化,使我们的思维更加广阔,情感更加平稳,让我们的行为更加符合宇宙间那份最纯净最真诚的原则——即顺应自然、效率最大化,同时保持内心世界的宁静与自由。这便是人类永恒追求的一个主题,也是每个时代都值得去思考的问题。