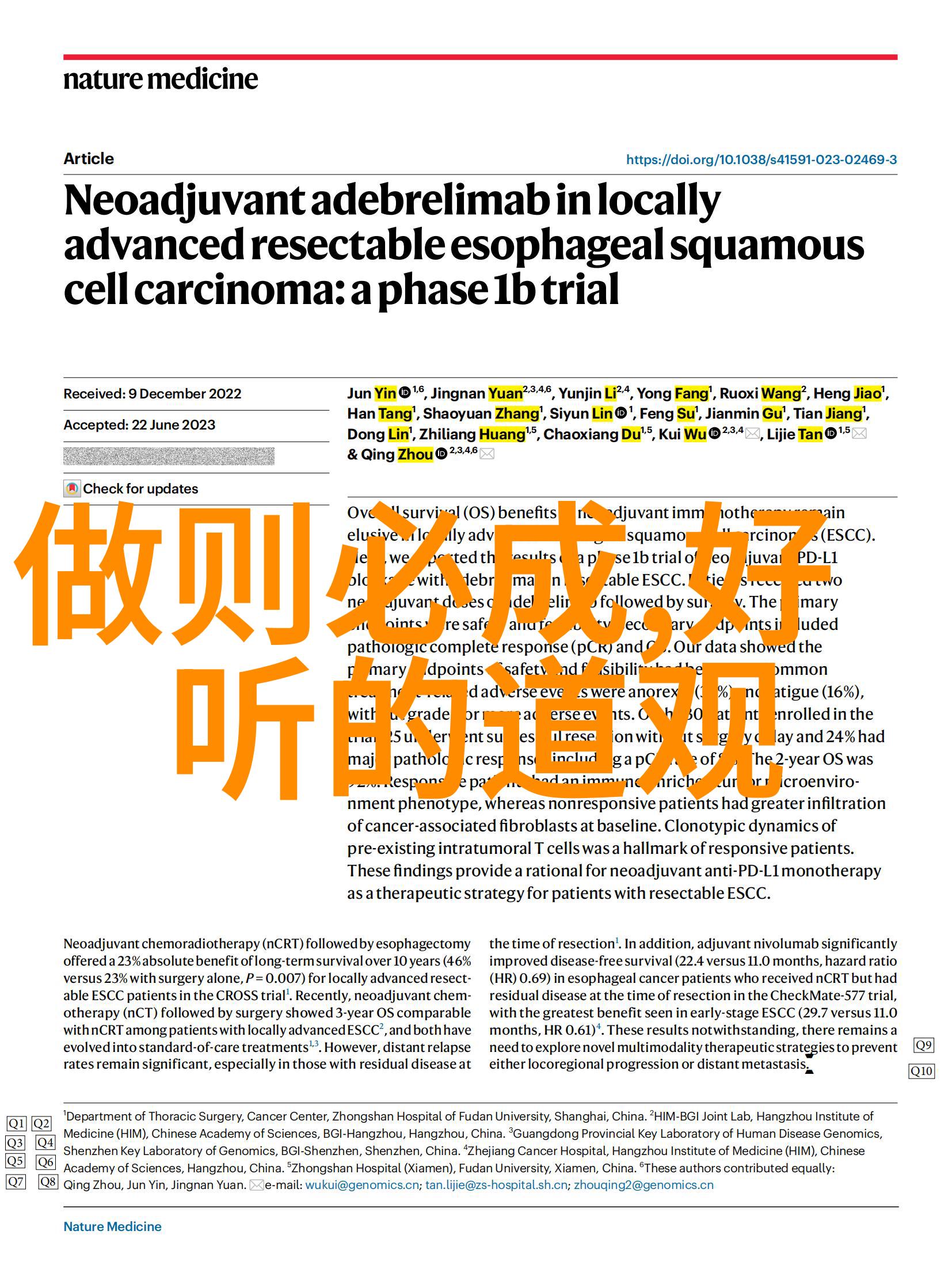

反复探究中国式宗教世俗化的智慧无为与有为的辩证之美

近期,少林寺成为人们讨论的热点,许多人用“世俗化”一词来表达对其变化的批评或赞赏。然而,对于这一概念理解和使用存在着极大的混乱,我们有必要予以分析和澄清,以便更有效地讨论和评判少林寺是否世俗化了。

总结来说,“世俗化”这个词可以包含以下含义:(1)宗教衰落、(2)宗教影响减弱、(3)多元并存或、(4)宗教从其他社会制度中分化分离出来、(5)宗教跟周围社会文化张力降低、(6)宗教从神圣转变为庸俗、以及(7)宗教从出世转变为入世。前五种是国际学术界中原有的含义,后两种是中国语境中特别出现的含义。

在哲学社会科学或社会思想中,尤其是在宗教学领域中,经典世俗化理论指的是社会生活各方面由神圣走向了 世俗,从以神圣原则决定社会生活走向以世俗原则决定。随着现代化发展,尤其科技进步和教育普及,以及多元性和分离性的现实,不同的人可能会给“世界”的定义而不同,这也就造成了关于“世界”的理解上的差异。

对于少林寺而言,如果我们将它作为一个整体来看,它并不符合第1到第4个定义中的任何一种,而是更多地体现在第5个定义,即跟周围文化之间关系变得更加紧密且平衡上。如果说少林寺在某些方面表现出了入世的一面,比如通过电影《少林寺》等方式接触更多的人群,并因此获得了更多资源,那么这也可以被视作一种成功地处理与外部世界关系的手段。

总之,在评价少林寺是否“世界”时,我们需要明确我们的标准是什么,以及我们所说的“世界”又意味着什么。在没有这些明确性的情况下,无论如何都无法做出准确判断。而在汉语语境下,“世界”的意义不仅限于以上提到的几个层面,还包括了一些特定的文化内涵,如庸俗或者入世等,这些都是值得深入探讨的问题。