非生非死一去一来这句话代表了孔子的哪种思想成分

《道德经》中,“非生非死,一去一来。”这句话表达了孔子的哪种思想成分?

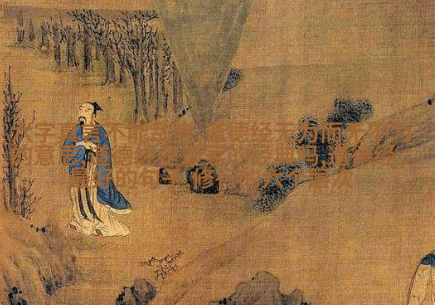

在古代哲学的深邃海洋中,《道德经》是中国哲学史上最为著名、最具影响力的作品之一。它不仅仅是一部哲学著作,更是对人生、宇宙和历史的一次深刻探索。其中,“非生非死,一去一来。”这句经典的话语,似行云流水般轻盈而又深沉,它蕴含着丰富的哲理,对我们今天的人生观和价值观有着重要的启示。

首先,我们要了解“非生非死”这一概念。在《道德经》的世界里,生命与死亡并不是绝对的存在,而是一个循环往复、无始无终的过程。这一点,与佛教中的轮回转世或者印度教中的 reincarnation 有相似之处,都强调了生命与死亡之间的连续性,是一种自然而然的事物变化。如果说“生”代表的是事物活跃、发展的一面,那么“死”则象征着事物静止或消亡。但在《道德经》的视角下,这两者并不构成二元对立,而是可以互换使用,反映出事物本质上的不变和永恒。

接下来,我们分析“一去一来”的含义。这里面的“去”字,可以理解为事物向前推进或逐渐消失。而“来”,则意味着新的开始或再次出现。在这个意义上,“一去一来”,就像是在描述一个圆周,无论从何处开始追溯,只要继续前行,最终会回到起点。这也体现了万物循环律动,不断变化却又保持某种秩序不变的状态。

将以上两部分内容结合起来,“非生非死,一去一来。”便可以被解读为:一切生命都是不断地从一个状态过渡到另一个状态,而这些状态间没有固定的界限,它们之间存在一种平衡和统筹,使得整个宇宙保持稳定和顺畅。此外,这个过程也是自然规律所决定,没有人为干预,也没有绝对好的或坏的情况,只是在不断地演化中寻求更高层次上的平衡。

此外,在孔子思想体系中,还有类似的概念,如他的仁爱思想即要求人们以心怀天下之情,超越个人利益,以宽广的心胸包容所有人及所有事物。这也反映出了他对于宇宙万象有一种整体性的认识,即每个小部分都与大系统紧密相关联,并且需要相互协调才能达到最高效率。这种观念同样体现在他提倡的人际关系,如通过礼仪等方式建立社会秩序,让各方能彼此尊重并共同维护社会稳定,这些都能够看作是孔子对于人类行为规范的一种自然法则。

总结来说,“非生 非死,一 去 一 来.” 这句话在孔子的思想体系中表现了一种超脱于具体事件与时空局限的情感态度,以及一种内心世界中的宁静与智慧。这不仅提供了一种生活态度,也给予我们现代人的思考引发了深远的启示:在忙碌于日常生活以及追求目标时,不忘初心,将眼光放长远,以一种超脱的心态面对一切事情,便能找到真正属于自己的幸福之路。