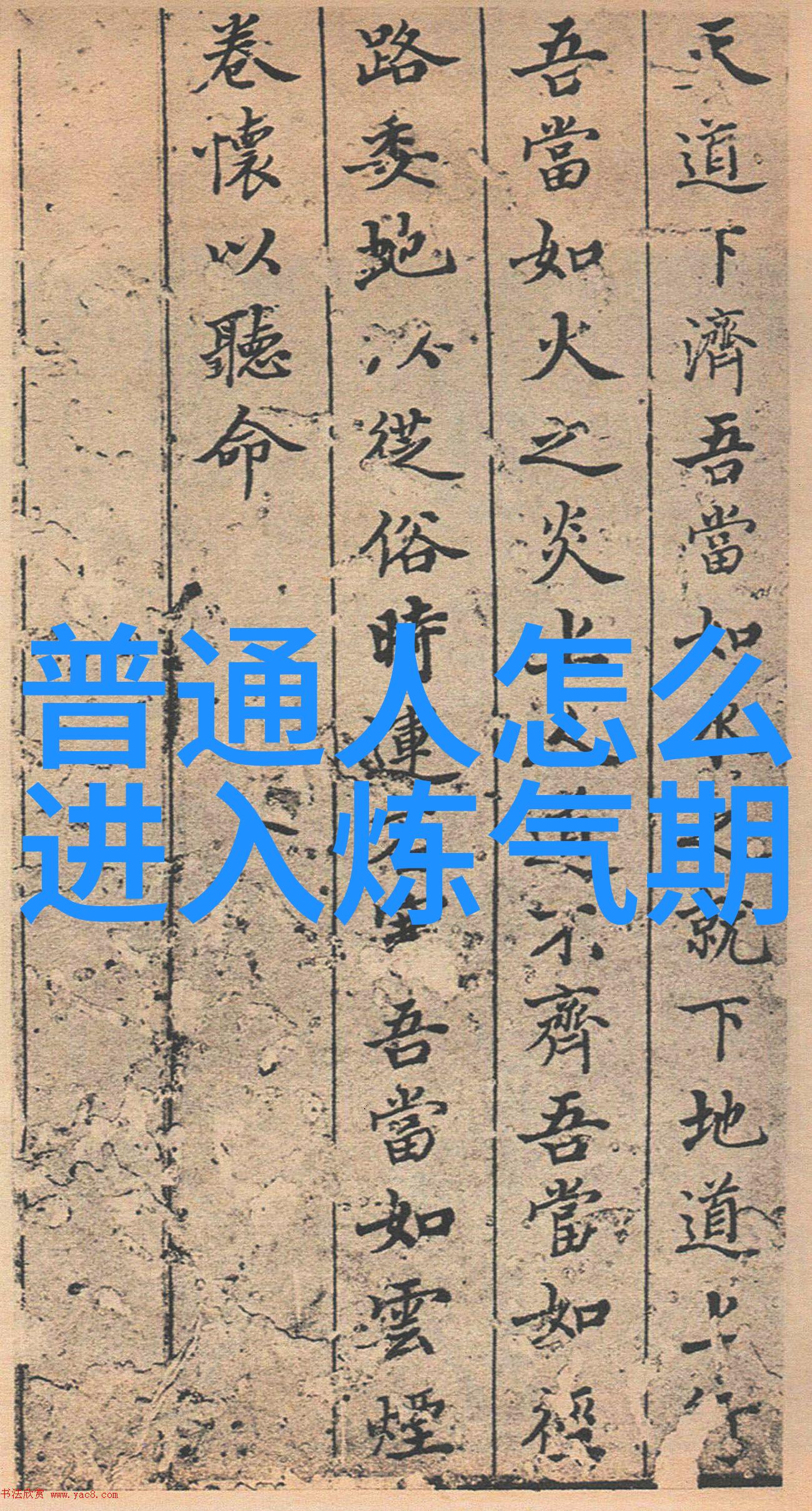

从孔子到道德经无为之治在儒家思想中的体现

一、引言

儒家思想是中国古代的重要哲学体系,它以孔子的教导为核心,对后世产生了深远的影响。其中,“无为之治”这一概念不仅体现在政治领域,也渗透到了教育、社会等多个层面。它强调的是一种理想化的状态,即通过内心修养和道德自律,达到社会和谐与个人完善。

二、孔子的“无为”

在《论语》中,孔子提倡“君子喻于义,小人喻于利”。这意味着君子追求的是道义,而小人则追求的是私利。在这种价值观念下,君主或统治者应该以仁爱之心来治国,不应过分干预民众生活,以免造成混乱。这正是“无为而治”的初步体现。

三、“无为”与“寂静”

在《老子·章十二》中说:“知足不辱,知止不殆;知足贵贫,知止贵安。”这里提到的“知足”和“知止”,都是对外界事物持有适度态度,不贪婪也不执着,这种精神状态也被视作一种实现真正平衡和稳定的方式。这种精神境界,与儒家的“立己立人立家立国”的理念相辅相成,是实现真正的人生至善。

四、“非攻”

《孟子·梁惠王下》记载了梁惠王向孟子询问如何使国家富强,而孟子的回答却是:“非攻。”他认为,只要国家内部团结协作,没有内忧,就能自然而然地变得强大。而此时,“非攻”便是一种实践上的,无为之策,它要求放弃扩张战争的欲望,从而减少资源消耗,将有限的人力物力用于国内建设上去。

五、“天地不仁,以万物为刍狗”

《庄子·大宗师篇》里有一句著名的话:“天地不仁,以万物為刍狗。”这句话表达了一种宇宙法则,即一切事物都处于不断变化和消亡的过程中,每一个生命都像草一样,被用尽并抛弃。这也是对人类本质的一种解释,让人们认识到自己不过是宇宙中的微不足道的一部分,因此应当遵循自然规律,与其顺应而不是抗争,这就是一种高级的心态,无作为的一种表现形式。

六、现代意义下的“无作为”

虽然传统文化中的很多概念如今看起来可能有些古怪,但它们其实蕴含了深刻的人生智慧。在现代社会,我们可以将这些智慧应用到日常生活中,比如节制消费,不贪婪财富;保持谦逊,不盲目攀比;关注内心世界,不沉迷外界繁华。这样做,或许不能立刻看到明显效果,但长远来看,可以帮助我们建立起更加坚固的心灵基础,为未来的发展打下良好的基础。

七、结语

总结来说,“无為之治”是一个包含广泛意涵的概念,它既反映出一个时代对于权力的理解,也指引着人们如何在复杂多变的环境中寻找自己的位置,并且找到能够让自己感到满足与幸福的道路。不管是在历史上还是今天,这样的理念都值得我们深入思考并借鉴,因为它提供了一条通往更高境界生活的小径。