对话时间与空间探索中国古代地图天文观象仪及其背后的技术秘密

在浩瀚的宇宙中,时间和空间是人类认识世界的两大维度。自古以来,人们就不断探索这两个领域,以满足生存需求和哲学思考。在中国文化中,书画印章常识不仅体现了艺术技巧,更蕴含着深厚的历史文化底蕴。特别是在地图制作和天文观象方面,这些常识展现出了中华民族智慧与创造力的精髓。本文将从不同角度探讨这些问题,并揭示它们在传统知识体系中的重要位置。

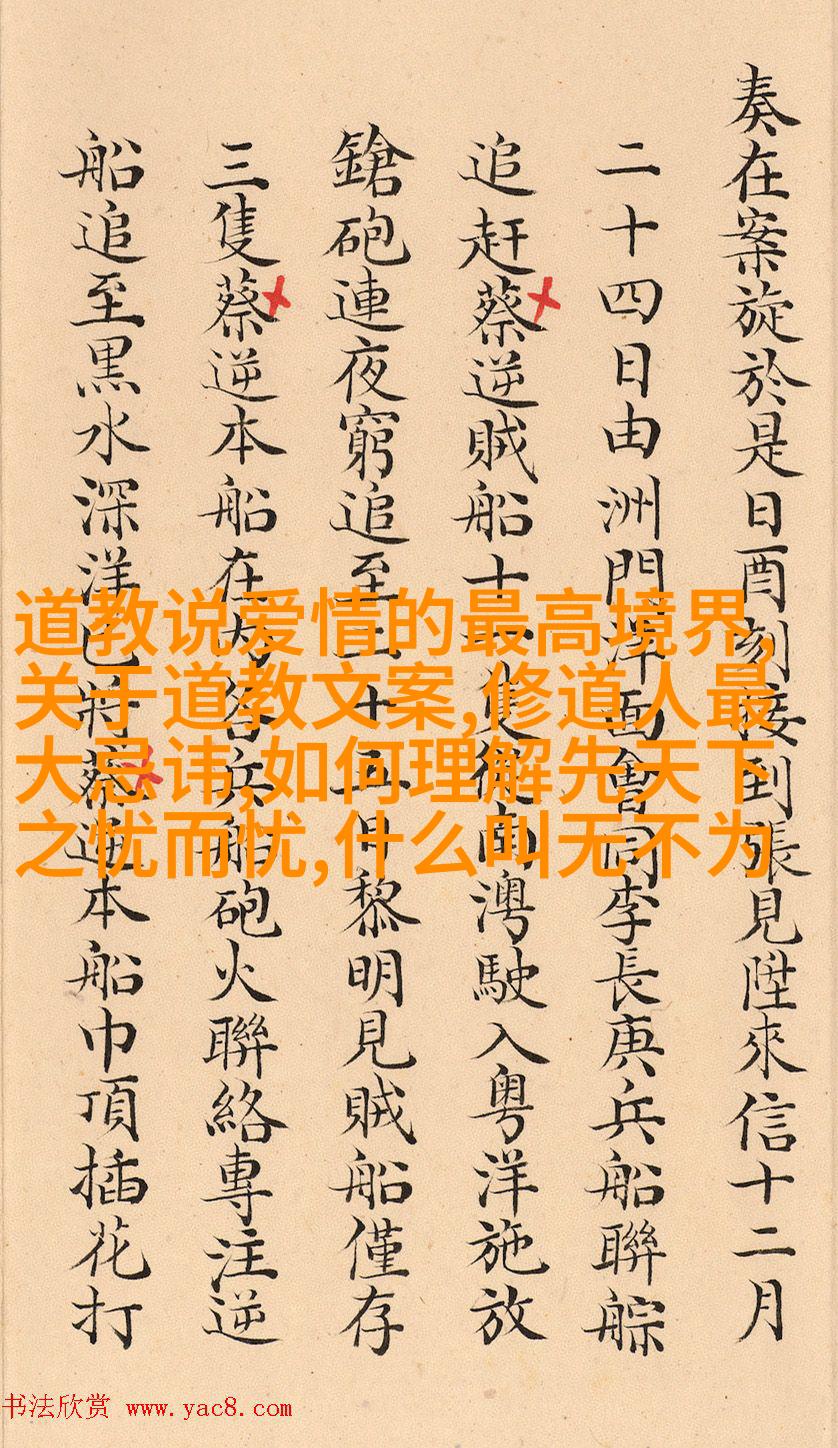

首先,我们来看一下中国古代的地图制作。随着社会经济发展,越来越多的人开始关注地理环境如何影响农业生产、贸易往来等生活方式。这促使人们产生了绘制实用的地图之需。然而,在没有现代测量工具的情况下,要准确描绘广阔地域的形状和距离是一项极其困难的任务。在这种情况下,书画印章常识就显得尤为关键,它们不仅能够记录信息,还能反映出当时社会科技水平的一般水平。

例如,在《山海经》这样的文献中,可以找到很多关于自然界奇特生物及神灵居住的地方的地理描述,但由于缺乏精确测量手段,这些描述更多的是基于口头传承或民间故事,而非科学考察。这类作品虽然无法提供详尽的地理数据,但却为后人提供了一种想象力丰富的情境构建方式,是研究中国古代世界观的一个重要窗口。

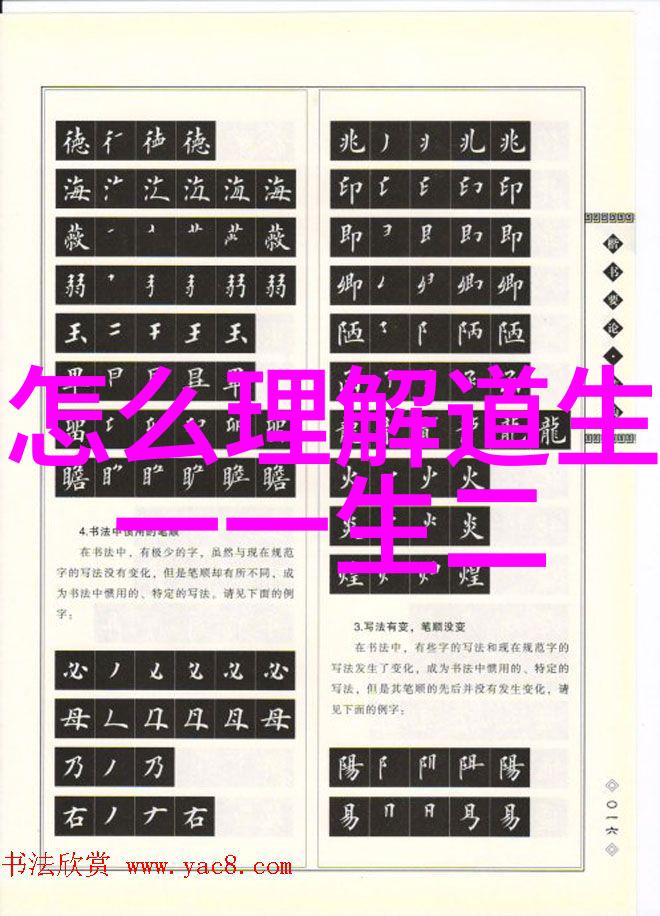

接下来,让我们转向更为精确的天文学领域。在这个领域内,无论是刻有日历年份的小方块(即“岁次”)还是刻有星辰位置的大型圆盘(即“天球仪”),都需要高度专业化的手工艺才能完成。而这些作品,不仅体现了作者对于天文学知识的理解,也展示了他们在技术上的卓越成就,其中包含大量书画印章常识,如选择合适材料、掌握各种技法等。

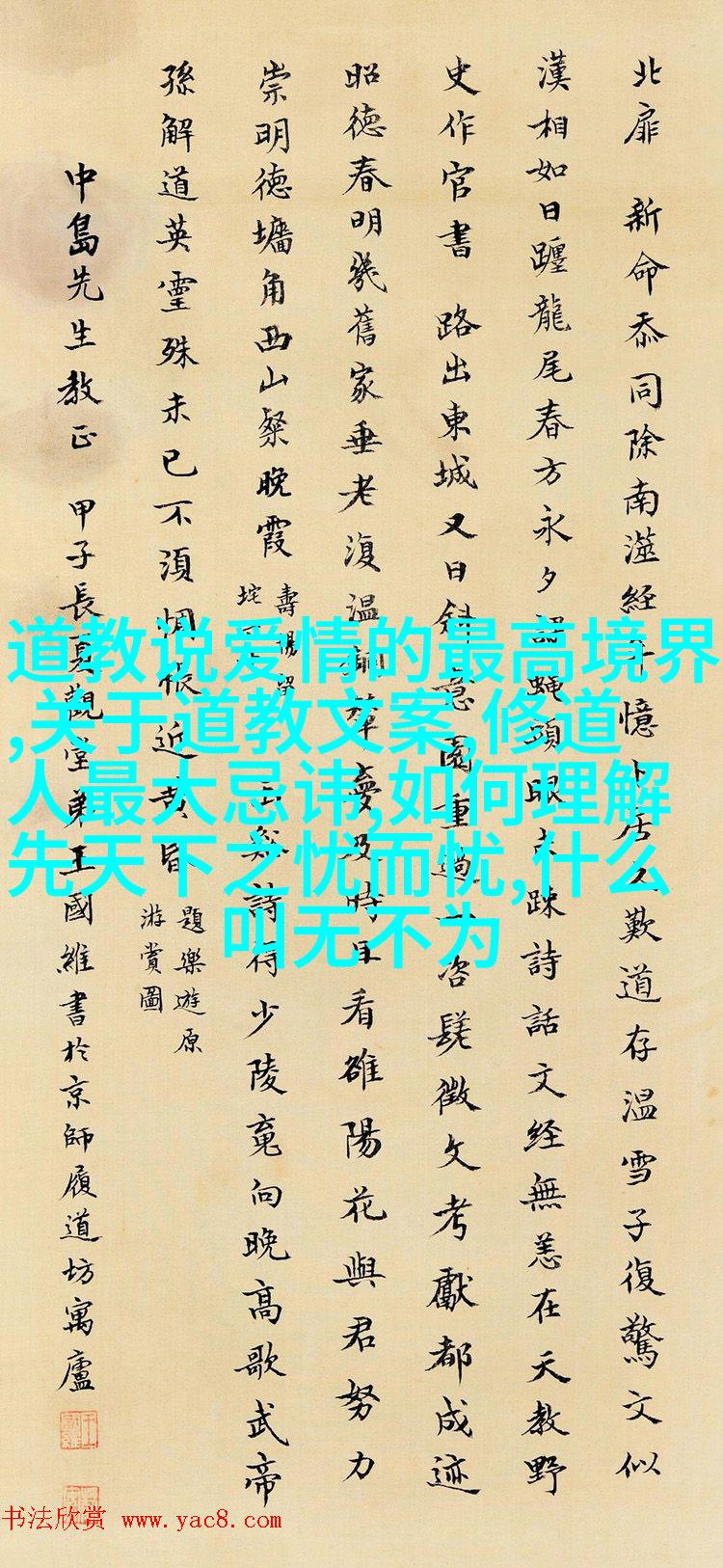

比如说,一位名叫李约瑟的大师曾经用他的笔墨,将几百年的太阳年数计算出来并加以记录,他利用书写艺术表达出的数学概念,对于那时代来说是一项巨大的贡献。他通过文字记载出每个朝代所使用过的小方块,每个小方块代表一个完整周期,这一方法至今仍被称作“李约瑟历”。这一点也充分证明了书画印章常识如何成为一种跨学科交流工具,使得科学家能够通过艺术形式传递复杂信息。

此外,由于地球不是完美球形,因此在地球表面进行测量时会出现偏差。此问题被称为扁球误差,即地球实际上是扁平且略微膨胀呈椭圆形。但直到19世纪才有人发现并解决这一问题。在此之前,许多著名的地图制作者,如郑光祖,都不得不依赖自己的经验以及有限的手工技术去修正这种误差,从而保证他们所绘制的地图尽可能接近真实状态。这也显示出尽管存在局限性,但通过创新思维与技艺上的突破,他们仍然能够创造出令人敬佩的作品。

总结来说,对话时间与空间是一个涉及多学科交叉的问题,而中国古代地图制作和天文观象就是这样一个过程。不论是通过书法艺术表现数学概念还是利用印刷术制造版畫,都体现了中华民族智慧与创造力的典范。这些成果虽不能直接帮助我们解决现代科技挑战,却能激发我们的灵感,为我们展示过去智者们如何凭借有限资源达到今天我们的标准级别——这是一个值得赞颂的事迹。