常应常静探索传统文化中的内在平和与外在对立之谜

一、引言

在中国传统文化中,“常应常静”是一个充满哲理的成语,它不仅表达了人生的一种境界,也蕴含着深刻的思想意义。然而,随着时代的变迁,这一概念却逐渐被现代社会快节奏生活所淹没。在这一文中,我们将深入探讨“常应常静”的内涵及其对当代社会的启示。

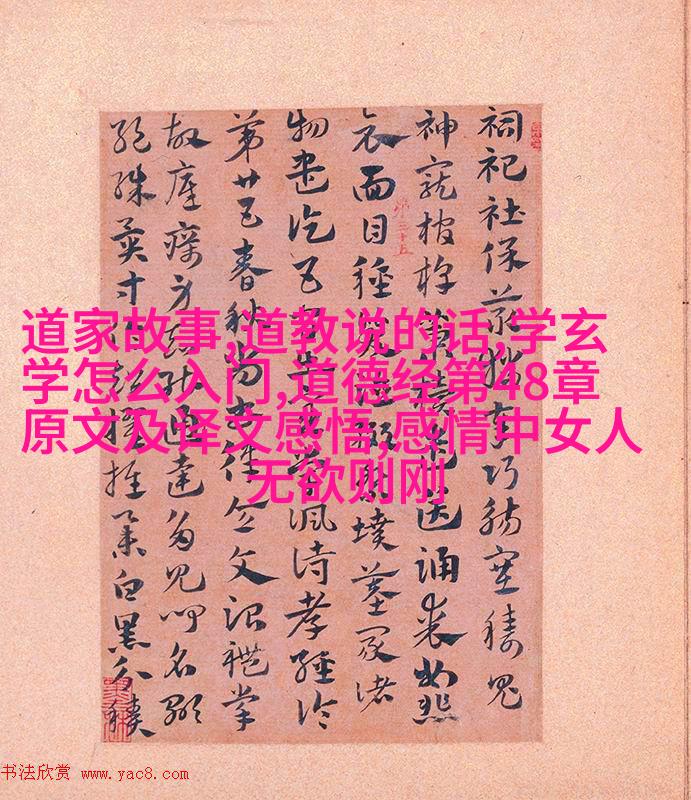

二、历史背景与文化内涵

“常应常静”这个词汇源远流长,其最早可追溯到《尚书·大誓》:“民之有道,必以礼治;礼者,所以养德也。”这里面的“养德”,就是指通过规则来培养人的品质,使其达到一种心态上的平和。这一点体现了古代中华民族对于个人修为与集体秩序之间关系的一个认识。

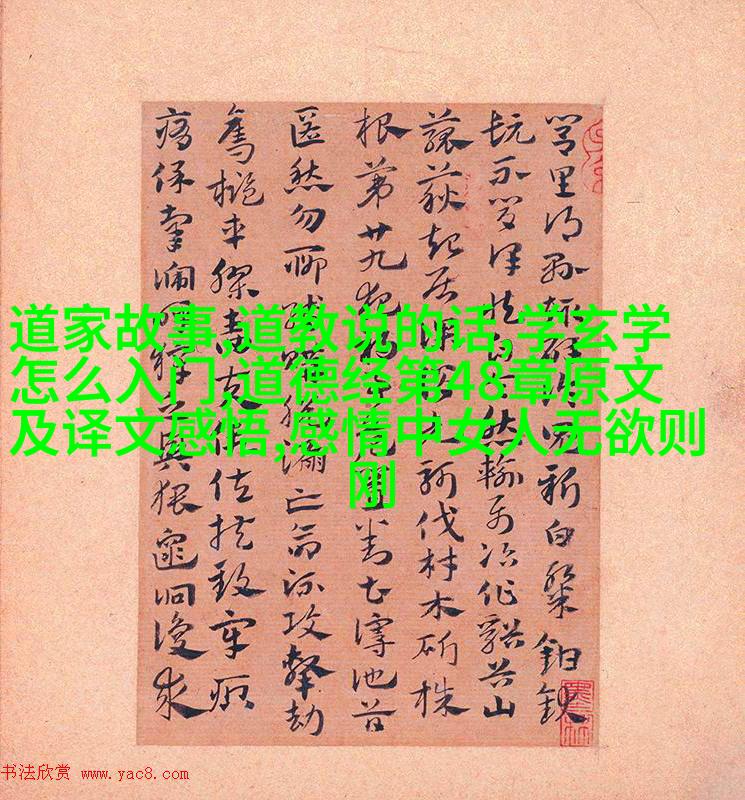

三、内在平和与外在对立

从字面上理解,“常应”指的是不断地去适应,而“常静”则是指保持一种安宁的心态。因此,“ 常应 常静”可以看作是一种精神状态,即使身处喧嚣之中,也要保持心灵的宁静。这种精神状态实际上是在强调个人的内心世界应该超越物质层面的喧嚣,为此需要有一定的修为和智慧去掌握自己的情绪。

四、现代生活中的应用

在快速发展的今天,人们面临着各种各样的压力,无论是工作还是家庭,都可能让人感到疲惫不堪。而如何找到那种能够让自己心灵得到休息的情境,是许多人共同关注的问题。“ 常 应 常 静”,提醒我们即便身处繁忙之中,也要学会放慢脚步,让自己有时间去思考,不断地调整自己的心理状态,以适应当下的环境变化。

五、教育意义及实践路径

教育作为培养后代成为贡献社会的人才的重要途径,在传授这样的精神品质方面扮演着不可或缺角色。学校应当通过课程设置,以及课间活动等方式,将这一理念融入学生日程,并鼓励他们通过实践来体验这种平衡感受生活带来的不同风景,从而更好地理解并运用这份智慧指导自己的行为选择。

六、结语

总结来说,“常 应 常 静”不仅是一个简单的话语,更是一种生活哲学,它要求我们既能适應環境變化,又能維持內心寧靜。在一个充满变化和挑战的时代,这份古老智慧依然具有巨大的价值,可以帮助我们建立起更加坚固的心理防线,为我们的未来打下坚实基础。